|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

б) Изменения пульсаВлияние психики на сердечно-сосудистую систему (по Веберу) а) Изменение кровенаполнения у человека (+ = увеличение, — = ослабление кровенаполнения)

б) Изменения пульса

Сходные изменения при аффекте показывает и дыхание. Вундт изображает «при наступающем чувстве напряжения ясную, иногда ведущую к полной остановке задержку дыхания, за которой потом при разрешении напряжения следует внезапное усиление. При удовольствии дыхание становится площе, но быстрее, при неудовольствии, наоборот, глубже и замедленнее». При более сложных свойствах наших чувств не всегда легко провести ясную связь между определенными чувствами и определенными изменениями вегетативных функций. Сообразно индивидуальной конституции вегетативной нервной системы (ваготония, базедовоидизм и т. д.) реакции отдельных людей на одни и те же внешние раздражения, несомненно, также различны. Один и тот же ужас вызывает у одних возбуждение с раздражением, у других судорожное оцепенение, одно и то же чувство гнева производит у одного нервный понос, у другого судорожный запор. Но в любом случае тесная совместная работа эффективности и вегетативной нервной системы — один из важнейших пунктов в телесно-душевных отношениях вообще и особый объект для врачебного познания. В области истерии имеют место бесчисленные преобразования аффектов и эффектно окрашенных представлений в телесные симптомы посредством вегетативной нервной системы. Но даже далекие от психического, по-видимому чисто телесные, заболевания, например гинекологического рода, оказываются при более остром психопатологическом анализе психическими, подверженными влиянию вегетативной нервной системы (Павлов, Бергманн, Гейер и многие другие), в известных случаях даже главным образом психоневротически обусловленными. Достаточно вспомнить только о многочисленных сердечных заболеваниях, о бронхиальной астме, многих гематозах, язвах желудка, Colica mucosa, судорожном запоре, далее о многих менструационных нарушениях, Fluor albus (В. Липманн, Вальтард, А. Майер, Странский и др.). Анатомически вегетативная нервная системе распадается на две, во многих случаях антагонистически действующие половины: симпатическую и парасимпатическую (вагус, пельвикус). Главный верховный центр для ее функций, как полагают очень компетентные исследователи (Л. Р. Мюллер, Рейхардт), находится в межуточном мозге, точнее — в центральной серой впадине. Как близки анатомо-физиологические отношения эффективности к вегетативной нервной системе, так же они близки, к внутренне работающей вместе с ними системе эндокринных желез. Показательным в этом случае является тесное соединение гипофиза с межуточным мозгом, с которым он, по-видимому, образует анатомо-физиологическое функциональное единство. Подобным образом щитовидная железа и надпочечники связаны с симпатическим нервом во взаимно обусловливающееся нервно-гормональное функциональное кольцо. По воззрениям Ландау, единая надпочечная железа представляет собой филогенетическую фазу развития симпатической нервной системы, даже род парацентрального органа симпатического нерва. Это заходит так далеко, что при определенных, затрагивающих аффективность заболеваниях (при базедовой болезни или Dystrophia adiposo-genitalis) часто неясно, следует ли искать причину нарушения в эндокринной системе (щитовидная железа, соответственно гипофиз) или в определенных частях нервной системы (симпатический нерв, соответственно межуточный мозг). В высокой степени влияние на эффективность оказывает щитовидная железа. При ее гиперсекреции одновременно с острыми симптомами раздражения симпатического нерва мы видим чрезмерную раздражимость душевной жизни с крайней нервозностью, чувствительностью к внешним психическим раздражениям и большой неустойчивостью настроения, вплоть до развития психозов. Наоборот, при обеднении субстанции щитовидной железы (микседема, Kachexia strumipriva, кретинизм относятся отчасти сюда же) наблюдается резкое отупение эмоциональной жизни и психическая торпидность. Заболевания гипофиза также не проходят без участия душевной жизни и особенно эффективности, хотя они и не так грубы да и мало изучены. При акромегалии часто наблюдается спокойное, несколько торпидное, тяжелое психическое поведение, к которому примешиваются многие черты нервности и мрачного душевного расстройства. Кроме того, вторично благодаря исчезновению сексуальной функции темперамент больных акромегалией подвергается сильным влияниям. При других заболеваниях гипофиза также описываются психические изменения, так, например, нервозность, наступающая вместе с неспособностью к концентрации и при одновременном выпадении волосяного покрова на половых органах и в других местах, что, по Куглеру, тотчас прерывается секрецией питуитарной железы. При Dystrophia adiposo-genitalis эффективность опять затрагивается через сексуальную функцию. Ризе изображает больного гипофизарным ожирением как очень пассивное, не уверенное в себе, не способное к решению, несколько аутистическое, необыкновенно толерантное к боли, притом добродушное существо. Уже у маленьких детей, больных гипофизарным ожирением, Гланцманн наблюдал ясно выраженные изменения темперамента (обусловленные питуитарной железой): с одной стороны, флегматическую отупелость, с другой — гиперастетическую нервозность с неустойчивым двигательным натиском и забавной веселостью. Функция надпочечников должна иметь большое значение для аффективной жизни уже благодаря своему интенсивному регулятор-ному влиянию на симпатический нерв. Так, мы видим в действительности, что при выпадении функции надпочечников при адиссоновой болезни рядом с телесной адинамией выступает сильное психическое страдание в виде тяжелой неврастении с неудовольствием, депрессией, слабостью, возбудимостью, неспособностью ко сну и работе. Более тонкая психопатология этих состояний еще так же мало изучена, как и при акромегалии. Надпочечники при своей сильной связи с зачатковыми железами (надпочечные туморы при гирсутизме и гермафродитизме) могут также оказать влияние на аффективную жизнь через сексуальную функцию. Наконец, изучались, особенно Г. Фишером, отношения надпочечников к эпилепсии и связанным с нею аффективным аномалиям. Зачатковая железа является не единственным представителем сексуальных функций, но одним (и очень важным) звеном в цепи взаимно влияющих друг на друга эндокринных и нервных элементов. Психическая сексуальность — одна из важнейших составных частей общей эффективности, и, таким образом, зачатковая железа также выступает существеннейшим фактором, лежащим в основе темперамента человека. У высших животных, как известно, кастрация используется в большом масштабе для получения желательного в этом случае притупления общего темперамента. Рано кастрированные коровы и лошади мужского пола спокойнее, дружелюбнее, флегматичнее, менее агрессивны по своему темпераменту. У людей ранние кастраты и прирожденные евнухоиды также показывают явные изменения в своей душевной жизни. Г. Фишер изображает темперамент евнухоидов, с одной стороны, как сдержанный спокойный, уединенный, замкнутый, робкий, скромный, отчасти также тяжелый и асоциальный, с другой стороны, как апатичный, безучастный, с ленивой мыслью, несамостоятельный и чувствующий отвращение к работе. Известный аутизм и недостаток в побуждении и интересах, таким образом, во многих случаях установлены у людей, страдающих от недостаточности функций зачатковых желез. Психопатологически они относятся к кругу шизофренных (соответственно шизоидных) и также эпилептических форм. Как глубоко отражается в аффективной жизни функция зачатковой железы и вместе с нею работающих эндокринных и нервных корреляций, видно также из того, что время включения и выключения деятельности зачатковой железы (созревание и климактерический период) является вместе с тем критическим поворотным пунктом первого порядка в душевной жизни человека. Даже у здоровых это время обыкновенно связано с явными неровностями в течении психических процессов и в особенности аффективного поведения; у слабых натур развиваются преимущественно тяжелые кризисы у слабых натур развиваются преимущественно тяжелые кризисы в душевной жизни, которые отчасти удерживаются в рамках психопатического, отчасти повышаются до отчетливых психозов, в особенности кататонного и меланхолического рода. Такие же ясные отношения, как к эффективности, функция эндокринных желез имеет к росту тела, к развитию строения тела (питание костей, ожирение, волосяной покров, свойство кожи). Тяжелые изменения в росте тела: гигантизм, карликовые формы роста, акромегальные и евнухоидные, непропорциональность, ожирение, кретинизм развиваются, как известно, при повреждении функций эндокринных желез. При этом двойном функциональном отношении кровяных желез неудивительно, что между строением тела и эффективностью также находят известные корреляции и что некоторые особенности темперамента связаны преимущественно с определенными формами строения тела. Конечно, трофика тела находится не только под действием эндокринных, но также и вегетативно-нервных регуляций, так что для корреляции между строением тела и темпераментами мы также должны обращать внимание на двойное отношение к обеим, тесно связанным инстанциям (эндокринного, вегетативно-нервного аппаратов). Строение тела наряду с вазомоторным и психомоторным поведением является одним из главных факторов, позволяющих судить об эффективности человека. Способ рассмотрения с точки зрения истории развития оказался настолько плодотворным и вносящим порядок в естественнонаучное мышление, что мы должны попытаться перенести его с предметов переживания на само переживание, на душу. Повсюду, где анатомические определения еще не помогают нам при группировке фактов, история развития является наилучшим эмпирическим фундаментом для исследования действительных составных частей построения психической жизни. Для этой цели в нашем распоряжении находятся в онтогенетическом отношении психология ребенка, в филогенетическом — психология народов, особенно психология первобытных людей, а также психология животных. С точки зрения истории развития научная ценность этих различных областей для построения психики неодинакова. Для процессов возникновения образов психология народов является богатейшим и относительно неподдельным источником, между тем как детская психика уже в первые годы не развивается преимущественно из самой себя, так как самые важные орудия, способствующие возникновению образов (язык и отчасти приемы изображения с помощью рисования), ребенок получает, как готовые сформировавшиеся комплексы, из окружающей его среды взрослых. Что касается высших животных, то о формах, в каких создаются у них образы внешнего мирз, мы имеем слишком мало данных из-за недостаточных возможностей сообщения. Наоборот, душевные процессы выражения, в особенности более узкий круг этих явлений, обнаруживающийся в психомоторных реакциях в нашей ближайшей среде (Psychomotilitat), мы можем изучать на детях и животных, потому что они в своих самых важных примитивных стадиях внешне видимы нам по движениям тела раньше, чем они смогут существенно преобразоваться под влиянием воспитания, даваемого взрослыми. Между тем о процессах выражения у первобытных народов мы получаем лишь суммарные сведения от путешественников, которые не имеют специального в этом отношении образования. Следовательно, различные источники познания мы должны сравнивать между собой и дополнять, причем психологию народов, как располагающую самым богатым материалом, мы положим в основу нашего изложения. Душевные процессы возникновения образов находят свое выражение в картине мира, т. е. в общем воззрении, которое составляет себе человек о внешнем мире и своем отношении к нему. Таким образом, прежде всего мы должны исследовать картину мира у первобытных народов и понять, каким образом из неб мало-помалу возникла нынешняя картина мира. В нашем распоряжении находятся многочисленные результаты наблюдений, которые велись, например, за бушменами и суданскими неграми в Африке, австралийскими неграми и полинезийцами, отдаленными индейскими и сибирскими племенами и которые, будучи собраны независимо друг от друга в самых различных пунктах земли, обнаруживают в основных чертах важные совпадения. Сообразно с этим вместе с Вундтом в социальном развитии человечества различали период примитивного человека, представляющий переход от животного к человеческому образу жизни, в форме неорганизованных орд, без земледелия и только с зачатками орудий; период тотемизма, который показывает уже сложное племенное расчленение (тотем), сеть социальных предписаний и запретов (табу = священный или нечистый) и строго выработанное брачное и семейное право (экзогамия о избеганием брака между лицами одного и того же племени); период богов и героев, который соответствует приблизительно гомеровской ступени, и, наконец, период гуманности, который от узконациональной организации стремится перейти к общим мыслям о человечестве с большими интернациональными объединениями (мировые царства, мировые религии). В то время как относительно дототемической ступени культуры мы вынуждены руководствоваться в главном доисторическом исследовании тем, что нам дают скудные останки первобытных обитателей в уединенных тропических лесных областях, мы застаем живущими еще и в настоящее время так называемые дикие народы, например племена индейцев и негров, большей частью уже на тотемической ступени культуры (Naturvolker). Они представляют самую важную область исследования психологии народов; в этом смысле тотемические народы часто называют примитивными. Здесь нас интересует прежде всего только развитие картины мира, в которой различали три фазы: анимистическую, религиозную и научную. Анимистическая картина мира в целом соотносится с тотемистической ступенью культуры, в то время как религиозная еще глубоко внедрена в картину мира современных культурных народов, в которой в изобилии наблюдаются и остатки анимистических представлений, по крайней мере в низших слоях народа. Душевные процессы возникновения образов у других людей никогда не доступны нам прямо, но только в своих психомоторных реакциях, прежде всего через язык и изобразительное искусство. Первые зачатки языка, как самого объективного и самого полного документа о душевной жизни и способе отражения внешнего мира, покрыты мраком; теориями относительно этого мы здесь заниматься не можем. Эмпирически мы находим язык на одной из его самых низших ступеней развития, это так называемый язык корней, как на нем, например, говорят суданские негры. Такие языки состоят из простых изолированных, односложных слов, каждое из которых обладает своим самостоятельным значением, выражает образ, образное представление, все равно, будет ли этот образ означать предмет, действие или свойство. Ударить и удар, к примеру, одно и то же слово. В подобных языках не только недостает абстрактных представлений, но также и всякой более высокой грамматической надстройки (соподчинения понятий, связок и частиц, падежей, наклонений и времен). Отношение между отдельными словами-образами выражается самым примитивным способом — путем следования слов во времени или же путем вставления подобных же образных промежуточных слов. Какой большой запас единичных образов требуется для того, чтобы мысль, вовсе не представляющуюся нам абстрактной, с нашего способа выражения переложить на язык, доступный для примитивного мышления, показывает следующий пример. Мысль: «Бушмен был сначала дружески принят белым, чтобы он пас его овцу; затем белый избил бушмена; когда этот последний убежал от него, белый взял к себе другого бушмена, с которым произошло то же самое». Эта простая мысль, выраженная на бушменском языке, получит приблизительно следующую форму: «Бушмен — там — идти, здесь — бежать — к — белому, белый — давать — табак, бушмен — идти — курить, идти — наполнять — табак — мешок, белый — давать — мясо — бушмен, бушмен — идти — есть — мясо, встать — идти — домой, идти — весело, идти — стать, пасти — овца — белого, белый — идти — бить — бушмен, бушмен — кричать — очень — боль, бушмен — идти — бежать — прочь — белого, белый — бежать — за — бушмен, бушмен — там — другой, этот — пасти — овца, бушмен — совсем — прочь». Мы здесь прежде всего замечаем изобилие единичных образов, сконцентрированных в одном выражении нашего языка — вроде «дружески принять». В мышлении дикаря эти единичные образы еще в слабой степени подвергались сокращению и подведению под те или другие абстрактные категории, но сами чувственные впечатления, сохраненные как таковые, непосредственно в памяти и неизмененные, развертываются перед нами как длинные ряды образов. Наглядный единичный образ господствует во всем процессе, а отношения между единичными образами только едва намечены. Логические связи еще совершенно слабы. Если мы представим себе, что на еще более примитивной ступени развития языка отсутствуют также и эти незначительные зачатки синтаксиса, то умственные процессы подобных людей вполне выльются в асинтаксические ряды образов. Как самую примитивную исходную ступень всех душевных процессов возникновения образов теоретически мы можем принять асинтаксический ряд образов, хотя и тенденцию к упорядочению сообразно логическим категориям должно понимать, как первичную, а не извне приходящую, психическую тенденцию. Фактически в совершенно чистом виде эту ступень развития мы нигде уже более не находим, она повсюду перемешана с зародышами более высокого развития, имеющими для понимания нашей душевной структуры решающее значение. Каким образом из серии односложных единичных образов-слов продолжает развиваться далее язык и с его помощью человеческое мышление? «Не путем пускания ростков и роста, но путем агломерации, агглютинации развивается язык», — полагает Вундт. Исследователи языка прежде охотно представляли себе, что односложное слово-образ («корень») мало-помалу, подобно тому как корень выгоняет из себя ветви и отростки, выпустило из самого себя приставки и окончания, которые, видоизменяя его значение, сделали его склоняемым, спрягаемым, могущим быть использованным в синтаксическом отношении. Это воззрение отклоняется Вундтом. Если негр из Того из-за ввоза новых предметов бывает вынужден образовывать новые понятия, то он делает это следующим образом: грифель=«камень—царапать—что-нибудь», кухня=«место—варить—что-нибудь», гвоздь=«железо— голова—широкий». Новое понятие возникает, таким образом, путем простой агглютинации уже имеющихся образов-слов. Аналогично родительный падеж в выражении дом царя образуется путем добавления самостоятельного слова: «дом—собственный—царь». Можно легко себе представить, как в дальнейшем развитии языка подобные промежуточные слова мало-помалу теряют свой самостоятельный образный смысл и становятся бесцветными частичками, выражающими уже не образ, а только отношение, или как во вновь образованных скоплениях слов постепенно благодаря многократному их употреблению и перемене звуков исчезает образный смысл отдельных слогов и остаются только многосложные пустые звуковые формулы, как абстрактные понятия, или грамматически изменяемые конечные слоги, как это имеет место в культурных языках. Так что, например, из ряда образов «солнце—садиться—место» при постепенном сглаживании формы наряду с потускнением смысла образа в конце концов могло бы возникнуть слово, являющееся только формулой для абстрактного понятия «запад». Во всяком случае абстрактное мышление, на котором основывается все более высокое развитие культуры, отчасти можно понимать как прогрессирующее формальное сокращение серий образов. Идеи и абстрактные понятия вовсе не являются каким-то совершенно самостоятельным духовным царством над или рядом с чувственным миром, в некоторых отвлеченных понятиях в крайне сжатой форме все еще таятся единичные образы. Мы можем слегка чувствовать образный смысл абстрактных выражений: «понятие» или «предмет» из их тесной связи со словами пояти, яти—емлю (брать) и метать, бросать перед (предмет). И при соответствующих условиях абстрактная мысль может опять распасться на свои единичные образы, как мы это увидим в явлениях сна и шизофрении. Серии образов опять развертываются тогда асинтаксические в том же порядке, какой они имели, когда срастались в процессе своего исторического развития. Происходит это совершенно так же, как абстрактное слово в конце концов распадается на простые односложные образные слова; мы увидели бы это, если бы могли проследить историю его развития до самого начала. Что, без сомнения, этими процессами, происходящими с образами, сущность абстрактного мышления не исчерпывается, мы увидим позднее. Для познания ступеней развития душевной жизни большое значение имеет то обстоятельство, что закон агглютинации образов, как мы его называем, может быть прослежен через самые широкие области примитивного мышления, прежде всего через раннюю мифологию и изобразительные искусства. Начиная от египетской и индийской вплоть до греческой и средневековой пластики и мифологии мы находим в избытке подобные спаивания или сжатые образы сфинксов, центавров, фавнов, ангелов и грифов (рис. 3—6). Некоторые части северной и романской орнаментики переполнены переходящими друг в друга смешанными фигурами, невозможными «образинами», которые нам представляются каким-то фантастическим сновидением. Формы человека и животного, льва и орла, животного и растения теснейшим образом переплетаются друг с другом или же целостно скомпонованы в теле какого-нибудь баснословного существа. Мы признаем этот способ образного представления как явно архаический, могущий быть прослеженным назад вплоть до самых примитивных зачатков человеческого мышления. Между тем с прогрессом культуры и в религиозной символике с вырастающей из этого способа метафизической абстракцией он тускнеет и исчезает. В здоровом дневном мышлении современных культурных народов мы находим его едва ли еще сколько-нибудь продуктивным, разве что в переходящих философских, религиозных и художественных новообразованиях, увлекающих за собой только небольшие группы приверженцев, а не весь народ, и, кроме того, еще в окаменелых рудиментарных формах или как забавляющееся подражание архаическим формам.

Рис. 3. Гигант, изображенный на старинной вазе (борьба Зевса с Гигантами). Рис. 4. Фигуры египетских богов с змеиной и лягушачьей головами, по Лепсиусу Рис. 5. Магическое животное с верховьев Миссисипи, по Шулькрафту.

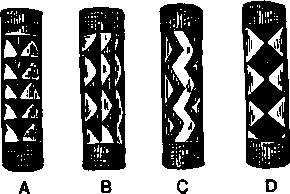

Рис. 6. Индейские двойственные формы из человека и животного, по Шулькрафту. Результаты процесса агглютинации обозначают также как сгущение (Verdichtung). Самую элементарную форму сгущения представляет усматривание в наиболее простых геометрических линиях и фигурах, при их разглядывании, форм животных и предметов. Эта способность развита у первобытных народов много сильнее, чем в более поздние времена, и проявляется снова в области детской психологии, например в усматривании детьми всякого рода лиц и рож в образцах обоев. Так, для индейца из центральной Бразилии ряд плоских треугольников превращается в летучих мышей, орнамент в виде ломаной линии — в змею (рис. 7).

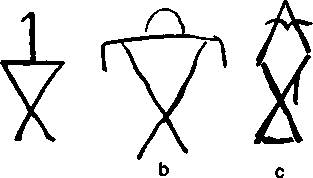

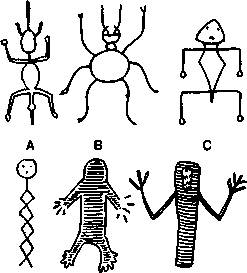

Рис. 7. Орнаменты племени бакаири, по К. фон Штейнену A. Женские передники (улури). B. Летучие мыши. C. Змеи. D. Пчелы. Усматривание образов в простых геометрических орнаментах. Не на самой первой, но все же еще на очень примитивной ступени развития обнаруживается затем склонность человеческие и животные формы связывать в цельные образы не для забавы, а с сознанием, что таким образом как бы магически сгущаются свойства составных частей образа или что такие существа обладают волшебными сверхчеловеческими способностями. Отношение к подобным фантастическим существам первоначально еще не было религией, но некоторые религиозные образные представления получили свое развитие из подобного прогрессирующего сгущения образов. Вундт придерживается того взгляда, что бог более древних мифологий в конце концов возник из сгущения образов героя и демона природы. Несомненно, в это сгущение вошли и представления об отце, как это явственно показывает словоупотребление многих религий. Способность к сгущению у первобытных народов столь велика, что некоторые из их способов представления мы не можем пережить путем вчувствования в них, как, например, в случае индейцев гуихели в Мексике, у которых олень, определенное растение из породы кактусов и утренняя звезда на основе крайне отдаленных ассоциативных отношений стали одним тожественным существом (Прейс). Вылетающая из тела душа у северо-западных американских коренных жителей образно изображается в виде змеи, вылезающей изо рта человека, который сидит на корабле, похожем на птицу. Мы, культурные люди, подобное образное изображение называем символом, имея в виду наше готовое абстрактное понятие о душе и проецируя его на образ, что уже и для нас имеет значение искусственной, основанной на анализе представлений, умственной работы. Но при этом мы должны ясно представлять себе, что дикарь в своем сознании еще не обладает абстракцией «душа» в нашем смысле, что он, следовательно, о своем образном произведении еще не может сказать: она означает душу, но — она есть душа. В его сознании нет ничего, кроме сгущения образов с сильной эмоциональной окраской. Это сильное в эмоциональном отношении сгущение образов является не символом души, а лишь зародышем самого представления о душе. Сильное в эмоциональном отношении сгущение образов занимает в его мышлении то же самое место, какое в нашем мышлении занимает абстрактное понятие «душа». Этот примитивный вид мышления обозначают также как комплексное мышление (Прейс), поскольку не резко переходящие друг в друга и сплавляющиеся в конгломераты комплексы образов занимают здесь место резко разграниченных и абстрактных понятий. Поэтому если в отношении умственных образований примитивных народов мы говорим о символах, то не должны при этом подразумевать перевод понятий в образы, а лишь образную предварительную стадию в процессе образования понятий. Близкородственным сгущению процессом является вытеснение (Verschiebung). При вытеснении не все образы какого-нибудь комплекса, как это имеет место при сгущении, одновременно находятся в центре поля сознания, а только один образ из ассоциативной группы, который замещает все другие. Таким образом, например, в мифологии некоторых примитивных индейских племен утренняя звезда становится позднее на место всего ночного неба, как его заместитель. Этим же путем аффективный акцент всего комплекса переходит на замещающее его в сознании единичное представление, и тогда при случае какую-нибудь банальную мелочь, какой-нибудь отвалившийся осколок от целостного комплекса образов мы находим обладающим необъяснимо сильной аффективной ценностью, которая становится понятной только тогда, когда мы открыли скрывающиеся за нею ассоциативные родственные элементы. К этому роду мышления имеет отношение и тот факт, что у дикаря всякая частичка какого-либо предмета или лица может сделаться полноценным заместителем целого: волосы, ногти на пальце, даже тень и отражение в зеркале. Кто сможет использовать подобную частичку, тот при известных обстоятельствах сможет подчинить себе и всю личность. Пешюель-Лёше приводит один прекрасный пример этого, впрочем, повсеместно распространенного среди первобытных народов способа представления, обнаруженный им у племени бафиоти из Лоанго. «Я был почтен прекрасным шейным украшением — необыкновенно длинным хвостовым волосом слона, к которому с помощью тонкого плетения были прикреплены коготь леопарда и орла, зуб морской рыбы и крокодила. Волос и когти должны были меня защищать во время охоты, сделать зорким, сильным, проворным в лесу и среди травы, зубы должны были меня охранять среди всяких опасностей в воде». В основе подобных обыкновений лежит вытеснение, когда небольшая часть животного, например его зуб, становится заместителем всего животного; таким образом свойства всего животного, даже многих животных, представляемых какой-либо частью от них, могут сделать обладателя подобного шейного украшения одаренным всеми свойствами этих зверей. Среди более низких слоев народа у культурных наций сохранились следы этого способа представления в употреблении амулетов. Совершенно заблуждался бы тот, кто полагал бы, что наивное, верное природе изображение внешнего мира представляет собой зачатки изобразительного искусства. Правда, мы находим, например, у бушменов в их рисунках на камнях и у европейских людей каменного века довольно реалистические изображения животных и сцен борьбы, однако уже в картинах самой примитивной ступени нам бросается в глаза несомненно сильная и широко распространенная тенденция к стилизации. То, что называется стилизацией, содержит в себе различные самостоятельные психологические частичные тенденции, а именно тенденции: 1) к выделению существенного, 2) к упрощению формы, 3) к повторению формы: a) как двусторонняя симметрия, b) как орнаментальное многократное повторение. Под стилизацией мы понимаем, выражаясь кратко, склонность, в силу определенных собственных тенденций воспринимающего душевного аппарата, так преобразовывать воспринимаемые из внешнего мира образы, что окончательное изображение представляет компромиссную форму между реальным внешним образом и собственными душевными тенденциями. Рис. 8 и 9. Примитивное стилизирование: геометрическое упрощение формы, двусторонняя симметрия, повторение формы (рис. 9, С и D).

Рис. 8. Орнаменты племени бакаири на тыквенной чаше, по Максу Шмидту. а — птица, b — человек, с — рыба.

Рис. 9. Доисторические американские рисунки на камне. Склонность к выделению существенного мы находим также в относительно реалистических рисунках первобытных народов и в аналогичных рисунках раннего детства. Действительно, имеющиеся налицо различия в величине фигур карикатурно преувеличиваются, грубые отличительные признаки, как усы, сильно выделяются, производящие сильное впечатление отдельные пункты, как сердце и пупок, отчетливо зарисовываются, хотя на изображаемой модели они совершенно не видны. Это выделение существенного при процессе возникновения образа представляет собой частичное явление в кататимии (Katatymie), т. е. в том преобразовании, которому подвержены психические содержания под влиянием аффекта, ибо то, что мы называем существенным, всегда в какой-либо форме является аффективно более сильным. По мере развития искусства стилизация еще долго оказывает сильнейшее воздействие, но только вместо того, чтобы держаться за производящие сильное впечатление внешние детали, она все более и более становится орудием для выражения повышенного внутреннего аффекта, художественное произведение ставится под господство одного цельного главного аффекта, например, строгости, возвышенности, торжественности, как мы это видим в египетском, раннем греческом и особенно готическом искусстве. Упрощение формы в эти позднейшие стадии развития искусства служит усиленному выражению аффекта. Но с самого начала оно играет роль самостоятельного слагаемого при процессе возникновения образа и уже на самых ранних ступенях примитивного творчества заметно само по себе. Именно здесь обнаруживается явное расположение к построению самых простых форм, прежде всего к правильным геометрическим образованиям; но одновременно возникает и радость, что удалось более сложные эмпирические формы, например животных и людей, упростить геометрически, придать им прямолинейные или правильно закругленные очертания, даже общий вид фигуры по возможности приблизить к основным геометрическим формам: треугольнику, кругу, ромбу или какому-либо сочетанию подобных основных форм. Эту формирующую тенденцию нельзя резко отделить от противоположной тенденции усматривать в уже имеющихся геометрических изображениях формы животных (см. выше). Мы должны принять, что тяготение к упрощению формы представляет собой первичную тенденцию самого душевного аппарата, потому что в макроскопическом, еще не подвергшемся человеческой обработке внешнем мире неправильные сложные очертания форм в живых организмах, как и в области ландшафта, имеют такое преобладающее значение, а геометрические очертания (месяц, горизонт моря) встречаются в таком малом числе, что эта скудость геометрического во внешнем мире не идет ни в какое сравнение с его частотой и закономерностью в примитивном искусстве; мы тем самым ни в каком случае не можем допустить, чтобы это геометрическое в способы передачи людей и животных при помощи рисования было привнесено извне, например через процессы сгущения. Кое-что из области упрощения формы, естественно, обусловлено технически-моторно, так как определенные приемы изображения, плетение и вырезание, просто требуют этого, а недостаточная ловкость в управлении инструментом делает желательным по возможности более простое очертание. К этому присоединяется еще уменьшение числа деталей из-за неполноты процесса воспоминания. Но этих моментов все же недостаточно для объяснения примитивных стилизаций. Еще менее они пригодны для объяснения эстетического удовольствия, которое совершенно непосредственно вызывают также и у взрослого культурного человека при известных условиях чистые геометрические формы, или того факта, что вполне развитый и обученный в смысле реалистической передачи художник при известных ненормальных условиях возвращается назад к строго геометрической стилизации. Мы вынуждены поэтому понимать стремление к упрощению или повторению формы как находящиеся в тесном родстве с ритмическими тенденциями в психомоторной области и как очень древние и первичные тенденции душевного аппарата. Повторение формы находится в тесном отношении с ритмическими тенденциями благодаря общему связующему члену — повторению звуков. Радость, возникающая при монотонных повторениях формы и звуков, составляет специальную отличительную черту душевной жизни первобытных народов и детей в периоде раннего детства. При дальнейшем развитии эта черта испытывает сильные ограничения, впрочем, уже при простом утомлении у взрослых она дает себя знать. В оптической области это выражается в примитивном искусстве или в стремлении только к двусторонней симметрии какой-либо отдельной фигуры, или в многократном орнаментальном нанизывании одного и того же геометрического или геометрически упрощенного художественного мотива. С помощью этих сильных первичных стилизирующих принципов, во взаимодействии с многочисленными другими факторами, например психомоторным выравниванием формы часто упражняемых функций, мало-помалу из примитивного изобразительного искусства возникло средство духовного сообщения и на этом пути из образного письма современное письмо как один из важнейших носителей более высокой душевной жизни. Этот процесс развития, начиная с определенного стилизованного рисунка, как знака для указания дороги или для удержания чего-либо в памяти, можно проследить шаг за шагом далее. На более высокой, абстрактной ступени душевной жизни мы снова встречаемся со стилизирующими принципами, с удовольствием, которое доставляет упрощенная, правильная форма под видом схематизма, с тенденцией, играющей существенную роль при построении философского и математического мышления. Под проекцией образов мы понимаем распределение образов по обоим главным группам — «я» и «внешний мир». У культурного человека это разделение довольно резкое. Психические явления, относящиеся к группе «я», мы обозначаем как субъективные, а к группе «внешнего мира» — как объективные. С этим тесно связано различение между представлением и восприятием. Представлением мы обозначаем те образы, которые «имеем в голове» (локализация в «я»), а восприятием, которое со своей стороны возникает из единичных ощущений органов чувств, — такие образы, которые связаны для нас с принудительным сознанием, что они приходят к нам извне (локализация во внешнем мире). Представления опираются на образы воспоминания, которые оставляют в нас восприятия, или являются сами подобными образами воспоминания. Они гораздо бледнее и гораздо более общие, чем восприятия. У культурного человека разделение образов между группой «я» и группой «внешний мир» и вместе с тем включение всплывающих образов в обе категории образов представлений и восприятий не всегда отчетливо и достоверно. Образы сновидений нередко колеблются на границе между этими обеими категориями, ошибки иллюзорного характера, даже обыкновенное доведение чувственных впечатлений до степени полного «предмета», не обходятся без проецирования элементов представления на восприятие. При ненормальных душевных состояниях мы часто можем проследить шаг за шагом, как какое-нибудь представление становится все интенсивнее и живее, начинает колебаться на границе между представлением и восприятием и, наконец, при еще большей интенсивности становится восприятием (возникает галлюцинация) и таким образом проецируется во внешний мир больного. Для больного подобное ложно проецированное представление реально, оно имеет неопровержимый характер полной действительности. Из этого мы заключаем, что функция суждения о реальности самым тесным образом связана с проектированием образов. По отношению к субъективным образам, локализуемым в «я», в «собственной голове», в «представляемом пространстве», мы условно высказываем свое суждение о их реальности; мы считаем их действительными только тогда, когда эти представления были исправлены и удостоверены путем частого сравнения с восприятиями, следовательно, с образами группы «внешний мир»; напротив, объективные образы, локализованные во внешнем мире, в воспринимаемом пространстве без всяких оговорок сопровождаются сознанием действительности, положительным суждением об их реальности. У первобытного человека эти механизмы проецирования образов мы находим еще недостаточно развитыми. Они работают неуверенно, группы «я» и «внешний мир», представление и восприятие не разделены четко, а в широких колеблющихся пограничных зонах переходят друг в друга. У ребенка мы также встречаем это неточное разделение между фантазией и действительностью. Магические представления диких народов, их взгляды на колдовство по большей части основываются на этой незначительной степени развития у них механизмов проецирования образов. Для дикаря мысль может значить столько же, сколько действие, слово — столько же, сколько предмет, субъективное подражание — столько же, сколько действительное событие. Он верит в то, что субъективные мысли и церемонии могут вызвать действительное событие или повлиять на него, а слова воздействуют на предмет, как какое-нибудь представление ассоциативно вызывает другое и оказывает на него влияние. Отсюда возникает группа действий и запретов, которые в форме «словесного колдовства» (Wortzauber) и «колдовства, основанного на сходстве» (Analogiezauber), играют такую большую роль в жизни первобытных народов. Если я высказываю какое-либо слово, то у меня возникает соответствующий образ воспоминания; если у меня формируется какое-либо представление, то оно легко по ассоциации влечет за собой в моем мышлении какое-то аналогичное представление. Это вполне соответствует нашему опыту. У первобытного же человека, коль скоро он подвергается действию кататимических механизмов, стираются различия между внутренним и внешним образами. Он убежден, что при назывании имени умершего появляется не только образ представления умершего, но и образ восприятия умершего, т. е. сам умерший; и он действительно является ему иногда, потому что первобытный человек, как и ребенок, из-за малой надежности его механизмов проецирования и большей образности его представлений легче подвергается галлюцинациям, чем взрослый культурный человек. Когда он в непрестанных монотонных повторениях, распевая, описывает накопление облаков, делает из хлопчатой бумаги искусственные облака, то он верит, что благодаря этому действительные облака и вместе с ними желанный дождь будут привлечены фактически. Желание, высказанное про себя при спускании стрелы с лука, обеспечивает стреле действительное попадание в цель, и если дикарь стреляет в деревянное изображение своего врага, то, по его мнению, повреждение должен испытать действительный, далеко от него находящийся, враг. Мы должны еще рассмотреть механизм возникновения самих образов и тот порядок, который господствует в отношениях их друг к другу. То, что наши органы чувств доставляют нам, еще не образы, а только ощущения. Они представляют собой сырой материал для формирования образов — неурегулированный хаос желтого, зеленого, голубого, острого, теплого, холодного. Если мы возьмем в руки какой-либо печатный китайский листок, то сначала мы не увидим ничего, кроме хаотического смешения черного и белого цветов. Но если мы знаем китайский язык, то с первого же взгляда все преобразуется в полные смысла печатные знаки и образы слов. Из беспорядочного скопления чувственных впечатлений возникают образы. Итак, под образом мы понимаем групповое соединение чувственных впечатлений, сопровождаемое осознанием его значения. Осознание значения есть при этом мгновенный отзвук воспоминания о правильных сочетаниях группы, так же как при образе печатного слова «дерево» тотчас же возникает образ воспоминания какого-нибудь дерева, который обыкновенно был с ним постоянно связан. Этот синтез чувственных впечатлений в образ, который возникает при существенном содействии уже имеющихся в мозге следов воспоминания (Engramme), связан с точно известным центром коры большого мозга, так, например, синтез звуковых образов слов связан с центром Вернике в первой височной извилине (Schlafenwindung). После повреждения этого центра впечатления от произносимых слов воспринимаются как хаос звуковых ощущений, а не как полный смысла звуковой образ слова. Это соединение чувственных впечатлений в образ может быть понято, таким образом, как самый низший душевный синтез, как низшая ступень под слоем гипоноических (hyponoischen) спаиваний образов (Bildagglutinationen). Что представляет собой предмет по сравнению с образом? В своих сновидениях мы видим образы, а не предметы. Мы не имеем в данном случае ничего такого, что нам прочно «противостоит». У нас есть живые образы, но они переходят друг в друга, колеблются то туда, то сюда. Следовательно, под предметом мы понимаем прочное противостояние какого-либо образа. Предмет — это образ, имеющий строго ограниченную форму и занимающий определенное место в порядке пространства и времени. В более детальное рассмотрение вопроса о возникновении категорий или душевных упорядочивающих принципов пространства и времени здесь мы не будем входить. Чувство пространства возникает как сложный продукт взаимоотношения между зрительными ощущениями, осязательными ощущениями и ощущениями движения мускулов и суставов при «ощупывании» какого-либо предмета со всех сторон, что содействует главным образом возникновению представления о «глубоком», трехмерном пространстве в противоположность «плоскостному», двумерному пространству, представление о котором порождается осязательными ощущениями неподвижной кожи. Чувство времени, напротив, основывается прежде всего на образах воспоминания, т. е. на пребывании связанными между собой многих душевных актов в их первоначальном порядке, в то время как чувство пространства образует одноактные группы. Где не имеется никаких образов воспоминания, как у больного, страдающего Корсаковской болезнью, там прекращается и осознание времени. Во всяком случае чувственное ощущение, образ и предмет следует понимать как три прогрессирующие ступени развития в процессе упорядочивания сырого душевного материала. В самом деле, мы видим, что в мышлении первобытного человека, как и ребенка, представление о времени, мысль о прошедшем и будущем и вместе с тем потребность в измерении и подразделении времени еще очень слабы; дикари и дети являются больше людьми мгновения, с чем самым тесным образом связано господство у них кататимических механизмов и отсутствие естественнонаучного регистрирования более крупных непрерывно развертывающихся рядов наблюдений. Но, прежде всего, формирование образов у первобытного человека имеет более чувственный и менее предметный характер, чему нас. Что оно содержит почти одни чувственные и совсем мало абстрактных элементов, это мы уже видели. Из-за того, что наше мышление стало более предметным, мы не способны в достаточной мере прочувствовать первобытные спаивания образов. Подобные спаивания могут возникнуть только там, где единичные образы еще расплывчато переходят друг в друга и легко вытесняют друг друга. Для нас было бы невозможно оленя, кактус и утреннюю звезду связать в одно цельное представление, потому что каждый единичный образ стоит перед нашим внутренним зрением в твердых очертаниях и твердых пространственных отношениях, как строго отграниченный предмет. То, что имеет важное значение из области законов, относящихся к примитивным процессам возникновения образов (прежде всего механизмы отношения образов), мы лучше всего научимся понимать в связи с примитивной эффективностью. Мы уже упомянули, что примитивный душевный аппарат работает довольно асинтаксически, что он преимущественно воспринимает сами образы, между тем как отношение между образами еще недостаточно обозначено. Мы видим, что отношение между вещами устанавливается в воспринимающем сознании прежде всего там, где на образы воздействуют сильные аффекты, и там, где жизненная нужда или власть влечений вызывает сильные душевные волнения. Половая жизнь, война и борьба, страстное ожидание дождя и охотничьей добычи, но прежде всего болезнь, страх смерти и смерть — вот пункты, являющиеся исходной точкой для психических феноменов, обозначаемых нами как магическое мышление; от этих пунктов мышление о вещах распространяется затем мало-помалу на совокупность всех явлений. Магическое мышление, следовательно, является самой ранней формой, в которой единичные вещи включаются в сеть отношений, а единичные образы соединяются в законченный синтаксический образ мира. Начиная с этого пункта равным образом развиваются позднейшие прочные формы мысли («категории») целесообразности и причинности, религиозная идея Бога и естественнонаучное понятие силы. Магическое мышление только в меньшей части проистекает из точного наблюдения, в естественнонаучном смысле, частого совпадения двух явлений; в большей своей части оно возникает под непосредственным действием аффекта, и результаты этого мышления носят поэтому на себе печать опасений и желаний, из которых они возникли: они являются кататими-ческими душевными образованиями. Под кататимией* мы понимаем, таким образом, преобразование душевных содержаний под влиянием аффекта. Примитивный образ мира в гораздо большей степени является кататимическим, чем наш. Если причинное научное мышление связывает вещи между собой по принципу частоты совпадений, то кататимическое, магическое мышление — по принципу общности аффекта. Гремит гром, и вскоре после этого какой-нибудь человек падает замертво. Оба явления связаны между собою сопровождающим их испугом. Этого достаточно для кататимического мышления, чтобы приобрести твердое убеждение, что гром действительно был предзнаменованием смертного случая. Причинное мышление, напротив того, статистическое мышление. Оно спрашивает: как часто совпадают гром и смертный случай? Из редкости их совпадения и частоты других причин смерти (например, удара при нападении) оно выводит свое суждение о реальности. Чтобы правильно понимать этот магический образ мира, мы равным образом должны принять во внимание и второй механизм. Табу, коренное полинезийское слово, в психологии народов стало термином для обозначения широко распространенного между примитивными народами комплекса психических фактов. Слово табу заключает в себе одновременно значения и святого и нечистого, вместе с тем и значение чего-то страшного, опасного, запрещенного. Табу особенно распространяется на предводителей и жрецов, затем на войну и охоту, на совершеннолетие, менструацию, рождение и новорожденного, на болезнь, смерть и мертвого; короче говоря, на самые могущественные, самые почитаемые и являющиеся предметом наибольшего страха, личности, на действия, которые в жизненном отношении важнее всего и больше всего сопровождаются чувствами страха и надежды, наконец, на состояния и жизненные фазы, которые приносят с собой резкие перемены и вызваны сильным желанием, боязнью или отвращением. Следовательно, с наибольшей отчетливостью и закономерностью оно связано с теми вещами, которые обладают наиболее сильным аффективным акцентом. Здесь обнаруживается лучше всего различие между функциями нашего душевного аппарата и душевного аппарата первобытного человека. Мы сказали бы: «Я имею священный страх перед королями и жрецами; я чувствую боязнь и ужас при виде трупа». Но первобытный человек говорит: «Жрец есть табу; в трупе сидит табу». Следовательно, мы вкладываем аффекты в «я», в нас самих, первобытный же человек, напротив, проецирует их во внешний мир. Он выводит их наружу, подобно тому как это делает со своими зрительными и слуховыми впечатлениями. Он локализует их в этих впечатлениях и между ними. Процесс проецирования аффекта имеет важность для понимания примитивного образа мира. Лица и вещи, представляющие табу, сравнивали с заряженными электричеством предметами, они — местопребывание страшной силы, передающейся через соприкосновение, которое может принести несчастье и смерть, во всяком случае характер священного или нечистого может перейти на самого прикоснувшегося. Табу представляет особенно важную составную часть магического образа мира. Потому что, по существу, в каждый внешний предмет, который возбуждает более сильный аффект, более живой интерес, может быть проецирован аффект, причем вовсе не необходимо, чтобы с этим были связаны специальные табу — запреты и церемонии. Первобытный человек проецирует в самом широком масштабе свои душевные импульсы в вещи и верит в то, что они будут действовать таким образом, как если бы они обладали душою, которая направляет их действия. Так возникает в дальнейшем некоторый род всеобщего одушевления, население внешнего мира силами или демонами, обозначаемыми, как анимизм. Это можно считать предварительной ступенью мира религиозных представлений. Животные и мертвые предметы чувствуют и действуют, как люди, они причиняют доброе и злое, их можно рассердить или примириться с ними. Также и орудия, которыми пользуется его рука, топор и кузнечный молот становятся для сына природы одушевленным местопребыванием душевных сил и позднее предметом божественного почитания. Также и части собственного тела представляют местопребывание различных духов или душ. По взглядам племени иору-ба в каждом индивидууме находятся три духа: один живет в голове, второй — в желудке и третий — в большом пальце ноги. Первый называется Олори, т. е. господин головы, причем наряду с головой означает также способность, талант. Немного крови из приносимых ему в жертву кур намазывается на лоб. Он доставляет человеку счастье. Дух, живущий в желудке, вызывает, кроме всего прочего, чувство голода. Третьему духу (в большом пальце) приносят жертву, когда предполагают отправиться в путь. Тогда смазывают большой палец смесью из куриной крови и пальмового масла. Что касается племени каро-батак на Суматре, то там иной раз предполагается до семи душ в отдельном индивидууме, которые проявляют себя как гении-хранители и в то же время как главные деятельности и свойства характера. Мы видим, следовательно, что нет и в помине представления о душе как о чем-то целостном, в самом себе замкнутом, представления о «я», которое активно, с сознанием своего собственного значения занимает положение по отношению к внешнему, по большей части неодушевленному миру. «Я» понимается как субстанция между субстанциями, которые все равным образом антропоморфически одушевляются. «Я» понимается также не как нечто целостное, а как распадающееся на частичные личности, как являющееся пассивной игрушкой этих сил и без всякого резкого разграничения между «я» и внешним миром, между лицом и предметом. Мы не ставили перед собой задачи проследить все корни более нового представления о душе. Оно, без сомнения, в высшей степени сложный продукт сгущения, исходной точкой которого, с одной стороны, является факт смерти, тело самого умершего («душа тела»), галлюцинации во сне и образы воспоминаний, благодаря которым умерший и после своей смерти, как живой и обладающий телесной оболочкой, проходит перед глазами. С другой стороны, исходной точкой послужили и только что описанные персонификации составных частей тела и функции, причем в первую очередь тень, затем кровь и дыхание, как самые видимые представители и персонификации жизни («душа дыхания» и «душа тени»). Затем в общую абстракцию «души» вошли и описанные персонификации главных деятельностей, сил и свойств характера. Таким образом, возникло представление о душе как о некотором роде лица в другом лице, как о некоем внутреннем «я», для которого внешнее «я», тело, представляет только орудие и место жительства, могущее быть им оставлено в любое время. Наше дуалистическое представление о душе в этом пункте почти настолько же наивно, как и представление индейца из Кораи, по мнению которого «мысль» (muatsira) сидит в голове и сердце и представляет для него реальный, действующий субъект, руководящий его поступками. Здесь в представлении о душе этот персонифицирующий образ мышления сохранился сильнее всего, потому что здесь он получает самое широкое аффективное подкрепление от стремления к самосохранению, от кататимической идеи о продолжении жизни после смерти. Что касается окружающего внешнего мира, то олицетворяющая, антропоморфная идея демонов хотя и поблекла, но в скрытом виде довольно отчетливо может быть распознана в естественнонаучном понимании силы, усматривающем в последовательности явлений, случающихся с вещами, действие сил, в них обитающих. Примитивное представление об отношении между вещами прежде всего имеет персонифицирующий характер, проецируя в вещи собственные аффективные тенденции. Но оно также является и субстанциирующим, так как абстрактные представления об отношениях еще слабо развиты, и потому отношения между образами в свою очередь многократно мыслятся как образы, мы это уже видели в отношении языка. Так, некоторые бразильские индейцы в носовой перемычке носят короткую палочку, потому что болезнь они считают твердым телом, которое через нос, как стрела, прямо входит в тело; если она наткнется на палочку, то не сможет проникнуть и упадет на землю. Слепота от белизны снега мыслится ими в форме маленьких насекомых, которые влетают в глаза. Табу, как мы видели, включает в себя противоположные тоны чувства: священного и нечистого. Факт, что один и тот же предмет может иметь одновременно и положительный и отрицательный чувственный тон, мы вместе с Блейлером обозначаем как двустороннюю значимость (Ambivalenz). Как содержания представлений, так и чувствования первобытного человека высказываются сложно, неясно, расплывчато, они значительно меньше дифференцированы и менее четко ограничены, чем наши. Одно слово, вроде табу, пробуждает у первобытного человека единый аккорд чувств, расчленившийся у нас в отдельные единичные тоны священного, достойного почитания, возвышенного, неприятного, опасного, пугающе-страшного, ненавистного, нечистого. Следовательно, в подобных больших комплексах чувствований будут содержаться также в гораздо большей степени, чем в психологии культурного человека, прямо противоположные, амбивалентные чувственные тоны. Табу представляет собой самый примитивный моральный кодекс человека, возникший сначала только из темных, сильных тонов чувств, просто ощущаемый и не нуждающийся в продуманном взвешивании целей. Из сложного чувствования табу с течением времени у некоторых диких народов развивается сеть сложных заповедей и запретов, церемоний и очистительных предписаний, опутывающих всю жизнь первобытного человека, держащих его под гнетом чувствований, из которого он не может вырваться. И эта сеть, шаг за шагом, так охватывает некоторые выдающиеся личности и так ограничивает их в движениях, что у подобного племени может иметь значение тягчайшего наказания — сделаться жрецом или вождем, достоинство, от которого каждый, кому оно угрожает, стремится избавиться силой или бегством. Фрейд высказал догадку, что именно амбивалентные аффекты всегда составляют корень этих самых примитивных запрещений табу и развившейся отсюда в конце концов человеческой морали. Твердые моральные заповеди всегда возникают именно там, где имеется противоречие между обдуманным или вытекающим из чувствования нерасположением к какому-нибудь действию и желанием все же его совершить. Относительно некоторых предметов табу подобная амбивалентная ориентировка наверняка дана, например, в отношении к предводителям и жрецам. Еще и в настоящее время ориентация многих людей по отношению к подобным, обладающим особой полнотой власти лицам (отец, начальник, царь) явно амбивалентна, она состоит из смеси исполненного удивления почитания и окрашенного ненавистью возмущения, соответственно, жажды мести. Амбивалентность базовых аффектов обнаруживается также и в действии табу придворного церемониала, одновременно воздающего властителю почет и делающего ему неприятности. Само собой понятно, что подобного рода напряжения аффекта (в противоположных направлениях) вызывают особенно сильные тоны чувств и потому так легко побуждают первобытного человека к проецированию аффекта и подчинению моральному кодексу. Характерно, что в дальнейшем этика культурных народов сильнее всего развивалась вокруг зоны полового влечения, для которой свойственны именно амбивалентные аффекты (борьба между влечением и разумом). В остальном амбивалентность многих аффектов и побуждений должна быть особым случаем повсюду в нервной физиологии наблюдаемой антагонистической иннервации. Имеют ли низшие животные душу, т. е. сопровождаются ли их объективно наблюдаемые движения субъективными процессами сознания, мы не знаем. Этого нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Также и душевная жизнь наших ближних, как и высших животных, доступна нам не прямо, а путем заключения по аналогии: к наблюдаемым у них телодвижениям мы прикладываем те субъективные процессы сознания, которыми эти движения сопровождаются у нас. Процессы сознания мы всегда можем наблюдать непосредственно только в нас самих. Дженнингс справедливо замечает: если бы амеба была так же велика, как какой-нибудь кит, и бежала бы на нас, производя движения, как при еде, то при этом мы, без сомнения, приписали бы ей психические процессы и в практическом отношении верно бы поступили. Также у растений при помощи кинематографических опытов можно показать, что нужно только некоторое ускорение темпа, чтобы движения растений выглядели одушевленными. Наше суждение об одушевленности чужих двигательных процессов, таким образом, крайне произвольно и субъективно, и, конечно, отрицать одушевленность следовало бы гораздо осторожнее. Таким образом, будет целесообразно, если мы сначала по возможности не будем обращать внимание на вопрос о сознании и будем сравнивать между собой только формы движений в их объективно доступном внешнем явлении, начиная от самых примитивных жизненных проявлений у одноклеточной животной протоплазмы вплоть до запутанных психомоторных процессов аффективного и волевого выражения у человека; на высшем конце ряда, т. е. там, где расположены такие процессы выражения у более высоко стоящих млекопитающих, детей и первобытных народов и далее вверх, потом появится возможность со все возрастающей достоверностью делать заключения о содержательной стороне сознания, сопровождающей эти формы. Элементарная форма движения животной протоплазмы состоит в простом местном стягивании и расширении (например, движение амебы). Уже у самых низших одноклеточных первоживотных (протозоа) и многоклеточных животных (метазоа), у инфузорий, червей мы видим, как простые однообразные акты движения принимают упорядоченную форму непрерывных рядов правильно повторяющихся движений, таковы мерцательные движения, жгутиковые движения (Geisselbewegungen), червеобразные движения. Все подобного рода правильные повторения движений мы можем обозначить как ритмические типы движений. В организме высших животных и человека мы часто находим эти примитивные формы движения сохранившимися в подобных соединениях клеток, которые работают относительно независимо от психических импульсов центрального нервного органа (или искусственно были от него отделены). Следовательно, в рамках более высокого соединения клеток всего организма они ведут еще относительно самостоятельную протозойно-метазойную жизнь. Способность к прямому местному сокращению под влиянием раздражения (например, при пропускании электрического тока) еще сохранилась в мускульной системе высших животных. Движения белых кровяных телец стоят в близком родстве с движениями амебы, движения мерцательного эпителия или сперматозоидов — с проявлениями жизни у определенных инфузорий, перистальтические движения кишок родственны червеобразному типу. Точно так же кровеносная система представляет собой довольно автономный, изолированный от влияния высших волевых процессов, союз клеток, а биение сердца является самым чистым типом ритмической формы движения. Наконец, мы должны напомнить также о поперечно-полосатой мускулатуре, тех двигательных феноменах примитивной группы, которые развертываются независимо от воли, прежде всего дрожательные и клонические движения; они также имеют чисто ритмический характер. Большую группу всех этих, очень древних в филогенетическом отношении, первичных самостоятельных движений в высших организмах мы обозначаем как растительные формы движения. Интересно, впрочем, что можно проследить, как склонность к ритмическому темпу движений в процессе развития из сферы аппаратов растительной жизни распространяется на более высокие формы душевных проявлений у млекопитающих, детей и первобытных народов, хотя с прогрессирующим культурным развитием она, видимо, смещается в сторону более сложных аритмических движений, не исчезая при этом. совершенно и на достигнутой ступени духовного развития. Из многих примеров упомянем только о круговом движении, подобном движению колес в часах, некоторых хищных зверей в клетке, и аналогичных ритмических движениях идиотов, об играющих необыкновенно большую роль танцевальных движениях у дикарей, наконец, о склонности детей кружиться то в ту, то в другую сторону в продолжение четверти часа (в особенности перед засыпанием), о склонности к стереотипным движениям (прыгать, барабанить) и к вербигерации, т. е. к монотонному бессмысленному повторению звуков, слогов и ряда слов. Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 882 | Нарушение авторских прав |