|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Ориентация на эмоции, поведение: поведенческая психотерапияГанс Рейнеккер, Ангелика Лакатос

Введение

Единое определение понятия «поведенческая терапия» представляется затруднительным. Для общепризнанной характеристики сошлемся на Франкса и Вильсона (Franks & Wilson, 1978): «Поведенческая терапия изначально содержит в себе применение принципов, разработанных экспериментальной и социальной психологией; она предназначена уменьшить человеческое страдание и ограничение способности человека к действиям. Поведенческая терапия придает значение систематической оценке эффективности применения таких принципов. Поведенческая терапия включает в себя изменение окружающего мира и социального взаимодействия и в меньшем объеме — непосредственное изменение соматических процессов за счет биологических механизмов. Главная цель — формирование и совершенствование умений. Эти техники улучшают также самоконтроль» (Franks & Wilson, 1978, S. 11). Несмотря на свою недолгую историю (начало ее относится к 50-м гг.), значение поведенческой терапии в рамках клинико-психологического подхода не вызывает сомнений как в том, что касается системы обеспечения, так и в отношении исследования психотерапии и фундаментального исследования. Концепция психических расстройств, заложенная в основе поведенческой терапии, базируется на том, что «нарушенное» или «отклоняющееся от нормы» поведение можно объяснить и изменить в соответствии с теми же закономерностями, что и «нормальное» поведение. Поэтому при поведенческом подходе все строится на так называемом «функциональном анализе», суть которого в том, чтобы выдвинутые индивидом жалобы точно описать в виде психологических проблем (анализ проблемы) и выяснить те основные условия,изменение которых приведет к изменению проблемы. Поскольку человеческое поведение — явление комплексное, то используется многоуровневый анализ, который проводится с различных позиций — начиная с микроперспективы (индивидуально-психологический подход) и вплоть до макроперспективы (затрагивающей определенные связи в сфере партнерства, семьи и социальной сфере). Теоретическим ориентиром здесь является системная модель регуляции человеческого поведения Канфера и Шеффта (Kanfer & Schefft, 1987, см. рис. 22.4.1).

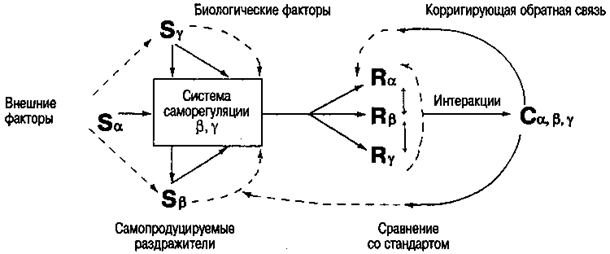

Система саморегуляции охватывает в том числе стандарты, ожидания и механизмы когнитивной переработки. Обозначения: S — ситуационные условия; R — паттерн реакции индивида; C — последствия какого-то поведения. Для каждого из этих элементов различаются следующие плоскости: α — внешние, или окружающие, условия; β — процессы и содержания переработки информации (например, когниции) и γ — биологические, физиологические и генетические детерминанты. Рис. 22.4.1. Системная модель регуляции человеческого поведения (Kanfer & Schefft, 1987)

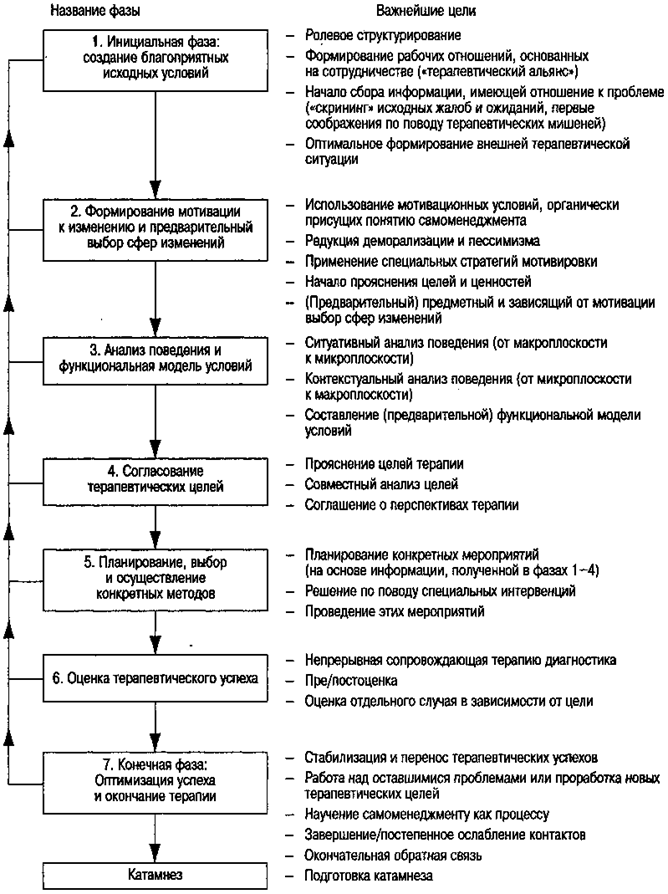

Проблемное поведение R укладывается в пусковые условия S (ситуации) и управляющие поведением последствия C. Действие стимулов модифицируется системой саморегуляции индивида; под этим подразумеваются внутренние стандарты, ожидания, физиологические процессы и т. д. Тот факт, что между плоскостями могут происходить взаимодействия, причем постоянно усиливающиеся, отмечен в системной модели аспектом обратной связи или антиципации. Для всестороннего анализа человеческих проблем этого, однако, недостаточно; необходимо, с одной стороны, принять в расчет биологические физиологические процессы, а с другой — социально-культурные компоненты. Такой способ рассмотрения нашел выражение в понятии биопсихосоциальной модели. Функциональный анализ условий дает основу для определения цели и планирования терапии. При этом для поведенческой терапии характерна высокая степень структурированности и открытости. Цели терапии всегда определяются совместно психотерапевтом и клиентом, интервенции осуществляются при ясной постановке по крайней мере краткосрочных терапевтических целей, и для оптимизации/коррекции дальнейших шагов обязательной считается непрерывная проверка эффективности. Подобная оценка особенно затруднительна, если целевые представления были изложены в теоретических или диспозиционных понятиях (ср. Perrez, 1976); поэтому в поведенческой терапии требуется, чтобы цели изменения были сформулированы — по меньшей мере частично — в понятиях, описывающих наблюдаемые явления, тогда легче оценить цели. На пути к достижению этих индивидуальных целей терапевтический процесс представляется некоторым образом как пошаговый процесс решения проблем, в котором клиент активно участвует с самого начала и который должен гибко ориентироваться на возможности развития соответствующего клиента. Общая схема этого процесса представлена в 7-фазовой модели (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 1996) (см. рис. 22.4.2.).

Рис. 22.4.2. 7-фазовая модель диагностического терапевтического процесса (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 1996)

Эта модель процесса ясно показывает, что применение специфических методов интервенции представляет собой только один частный компонент на всем протяжении терапии. В этой связи нам кажется особенно важным отметить, что осуществление специальных методов интервенции никогда нельзя подменять или ставить на одну доску с поведенческой терапией вообще. Даже применяя очень детально разработанные техники, существующие сегодня для целого ряда расстройств (например, для тревожных расстройств, алкогольной зависимости, депрессии, булимии ср. табл. 22.4.1), в форме так называемых терапевтических справочников,можно охватить и затронуть только какую-то часть условий возникновения проблемы, а именно специфическую для данного расстройства, т. е. индивидуально-психологическую часть. При этом поддерживающие условия в социальном окружении индивида иногда не так скрупулезно принимаются во внимание. А самое главное — часто упускается из виду, что цели терапии никогда нельзя формулировать, только основываясь на конкретной проблеме. Цели гораздо больше зависят от индивидуальных ценностных представлений, личностно значимых тем и нормативных представлений, а все это как раз не вытекает из описания проблемного состояния. Поэтому применение руководств вызывает острые дискуссии (см. здесь Caspar & Grawe, 1994; Köhlke, 1992; Lieb, 1993; Schulte, 1991, 1994).

Таблица 22.4.1. Примеры выбора стандартных программ для различных картин расстройств

Несмотря на то что в руководствах по психотерапии описан «стандартизированный» образ действий, он содержит индивидуализирующие черты: в руководстве регистрируются и описываются те специфические для данного расстройства параметры, которые нужно учитывать при проведении терапии. Таким образом, руководство представляет собой рекомендации — какие именно стратегии по решению определенной проблемы являются наиболее предпочтительными. Тем самым руководства не дают психотерапевту пойти по ошибочному пути и направляют внимание пользователя на основные моменты в пользу данного пациента (см. Beutler, Machado & Neufeldt, 1994; Wilson, 1996). Итак, руководства и стандартные методы в поведенческой терапии не нужно понимать как противоположность индивидуализации: руководства описывают эффективные релевантные для расстройства мероприятия; их осуществление требует более четкого приспособления к индивидуальной ситуации пациента. Здесь можно говорить о стратегическом и тактическом планировании: стратегическое планирование означает выбор некоего принципа изменений и основополагающей стратегии при существующей проблеме (например, какой-то стандартной техники или руководства). Тактическое же планирование подразумевает конкретное формирование этого терапевтического принципа в индивидуальном случае. Так, например, очень важным предварительным шагом при применении конкретных техник является обсуждение с пациентом модели,которой придерживается психотерапевт и которая является приемлемой для пациента, и на основании этой модели вырабатывается окончательная концепция терапии (ср. Reinecker, 1994). Объясняя эту модель, и выводя терапевтический принцип воздействия совместно с пациентом, психотерапевт, с одной стороны, идет навстречу потребности пациента в объяснении его проблем (значение для мотивации в терапевтическом процессе!), а с другой стороны, все действия психотерапевта получают благодаря этому необходимую прозрачность. Эти два аспекта — учет потребностей пациента и прозрачность в терапевтическом процессе — образуют важную, хотя еще не достаточную, предпосылку для того, чтобы пациент почувствовал собственную ответственность за продуктивный самоменеджмент. Пример. Разъясняя модель пациенту с сильными социальными фобиями, психотерапевт упоминает о том, как примерно может усугубиться его проблема из-за социальной изоляции, неподходящих моделей компетентного социального поведения, раннего избегания и возникающего по этой причине дефицита в социальных навыках и т. п. Объясняя пациенту терапевтический подход, психотерапевт ссылается на то, что при соответствующей поддержке пациент сам способен тренировать социальное поведение, выражающее уверенность в себе, и применять его в соответствующих социальных ситуациях. Для описания техник интервенции существуют разные систематики. С прагматической и теоретической точек зрения прежде всего можно выделить техники контроля стимула, контроля последствий, а также научения по моделям. Вторая важная группа — это различные когнитивные методы интервенции, а именно самоконтроль, когнитивно-терапевтические подходы, рационально-эмотивная терапия, подходы решения проблем, а также тренинги самоинструктирования и прививки против стресса (см. здесь табл. 22.4.2).

Таблица 22.4.2. Методы поведенческой терапии

Дата добавления: 2016-06-05 | Просмотры: 620 | Нарушение авторских прав |