|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Клиническая картина. В большинстве случаев стойкая артериальная гипертензия у детей бывает вторичнойЭтиология В большинстве случаев стойкая артериальная гипертензия у детей бывает вторичной. Структура причин артериальной гипертензии имеет отчётливые возрастные особенности; при этом преобладает патология почек.

Наиболее частые причины артериальной гипертензии у детей в зависимости от возраста

Более редкие (не связанные с возрастом) причины вторичной артериальной гипертензии - системные васкулиты, диффузные болезни соединительной ткани, а также эндокринные заболевания (феохромоцитома, нейробластома, гиперпаратиреоз, врождённая гиперплазия надпочечников, первичный гиперальдостеронизм, эндогенный или экзогенный синдром Кушинга). Повышением системного артериального давления могут сопровождаться гипертензионно-гидроцефальный синдром и злоупотребление адреномиметиками [эфедрин, сальбутамол, нафазолин (например, нафтизин) и др.]. Диагноз первичной, т.е. эссенциальной, артериальной гипертензии ставят после исключения всех заболеваний, способных вызвать повышение артериального давления (вторичные симптоматические артериальные гипертензии). Этиологию эссенциальной артериальной гипертензии связывают со многими факторами, прежде всего с наследственностью. К факторам риска развития артериальной гипертензии относят:

К группам риска также относят детей с отягощенной по артериальной гипертензии наследственностью, подростков с высоким нормальным аретриальным давлением (90-95-й центиль). Патогенез Артериальная гипертензия зачастую развивается на фоне наличия генетических аномалий (некоторые из которых достоверно установлены, например мутации ангиотензинового гена, мутации, приводящие к экспрессии фермента альдостеронсинтазы). Воздействие провоцирующих факторов способствует нарушению механизмов ауторегуляции, в норме поддерживающих равновесие между сердечным выбросом и периферическим сосудистым сопротивлением. Считают, что роль пускового механизма развития артериальной гипертензии у детей играют многократные отрицательные психоэмоциональные воздействия, которые на фоне таких личностных особенностей, свойственных подросткам, как тревожность, мнительность и др., вызывают постоянное перенапряжение симпатоадреналовой системы, сопровождающееся спазмом гладкой мускулатуры артериол. В дальнейшем в процесс вовлекаются циркулирующие (ангиотензин II, антидиуретический гормон (ADH)) и локальные (эндотелии) вазоконстрикторные факторы, действию которых противостоят антигипертензивные системы (натрийуретические пептиды, ПгЕ2 и ПгЕ12, калликреин-кининовая система, оксид азота и др.). Артериальное давление начинает повышаться при чрезмерном усилении активности вазоконстрикторов или при истощении вазодепрессорных систем. Сохраняющееся перенапряжение симпатоадреналовой системы сопровождается активацией симпатической иннервации почек и спазмом почечных сосудов, что способствует включению в патогенез ренин-ангиотензин-альдостероновой системы - ведущего патогенетического механизма развития вторичной почечной гипертензии. Вначале преходящий, а затем постоянный спазм артериол приводит к гипертрофии гладкомышечных клеток, которая поддерживается повышением внутриклеточной концентрации свободного ионизированного кальция. В патогенезе артериальной гипертензии имеют значение и другие нарушения обмена, позволяющие говорить о начале формирования у детей так называемого метаболического синдрома, свойственного взрослым. Так, у подростков со стойкой гипертензией и избыточной массой тела нередко обнаруживают гиперурикемию, повышение концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности и уменьшение концентрации липопротеинов высокой плотности, гипертриглицеридемию, нарушение толерантности к глюкозе. Классификация

По течению артериальную гипертензию в любом возрасте принято разделять на доброкачественную и злокачественную формы.

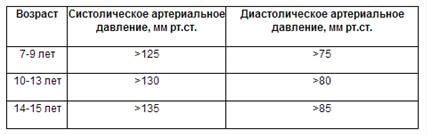

Критерии артериальной гипертензии у детей в зависимости от возраста Клиническая картина При умеренной артериальной гипертензии клинические проявления могут отсутствовать, ребёнок и его родители могут не подозревать о её наличии. Возможны жалобы на головную боль, утомляемость, раздражительность. При объективном обследовании нередко обнаруживают избыточные массу и длину тела, проявления вегетативной дисфункции, недифференцированной мезенхимальной дисплазии (астеническое телосложение, микроаномалии строения сердца и почек и т.д.). При выраженной артериальной гипертензии (II стадия у взрослых) самочувствие детей нарушено всегда. Помимо более выраженных и постоянных головных болей дети отмечают головокружения, снижение памяти, сердцебиения, боли в области сердца. При объективном обследовании обнаруживают тахикардию, расширение границ сердца влево, усиление тонов сердца с акцентом II тона над аортой, при ЭКГ и ЭхоКГ выявляют признаки гипертрофии левого желудочка, при исследовании глазного дна - сужение сосудов сетчатки. Злокачественная артериальная гипертензия (чаще всего бывает при вторичной почечной гипертензии) характеризуется стойким повышением артериального давления до высоких значений и малой эффективностью проводимых лечебных мероприятий. Этот вид гипертензии характеризуется высокой летальностью. Гипертонический криз характеризуется развитием осложнений: острой гипертонической энцефалопатии с резкой головной болью, тошнотой, рвотой, расстройствами зрения, нарушениями сознания, судорогами; острой левожелудочковой недостаточности с отёком лёгких, одышкой, болями в области сердца; острая почечная недостаточность с олигурией, гематурией, протеинурией. Диагностика Диагноз артериальной гипертензии ставят только после трёхкратного обнаружения уровня систолического и/или диастолического давления, превышающего 95-й центиль шкалы распределения артериального давления для данного пола, возраста и роста. При диагностике возможно также использование единых критериев (рекомендации ВОЗ) артериальной гипертензии у детей.

Единые критерии артериальной гипертензии у детей*

Кроме того, ВОЗ предлагает считать уровень артериального давления 140/90 мм рт.ст. унифицированным единым критерием артериальной гипертензии для подростков (начиная с 13 лет). Диагноз артериальной гипертензии подтверждают суточным мониторированием артериального давления и пробами с физической (велоэргометрия) и информационной психоэмоциональной (телеигра) нагрузкой. Дата добавления: 2016-03-26 | Просмотры: 399 | Нарушение авторских прав |

Общепринятой классификации артериальной гипертензии у детей нет. У взрослых классификация основана на уровне артериального давления и степени поражения органов-мишеней; при этом выделяют три стадии заболевания. У детей артериальную гипертензию подразделяют по уровню систолического артериального давления в разных возрастных группах (Вторая рабочая группа по контролю артериального давления у детей; США, 1987).

Общепринятой классификации артериальной гипертензии у детей нет. У взрослых классификация основана на уровне артериального давления и степени поражения органов-мишеней; при этом выделяют три стадии заболевания. У детей артериальную гипертензию подразделяют по уровню систолического артериального давления в разных возрастных группах (Вторая рабочая группа по контролю артериального давления у детей; США, 1987).