|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

ДИСЛИПИДЕМИЯ

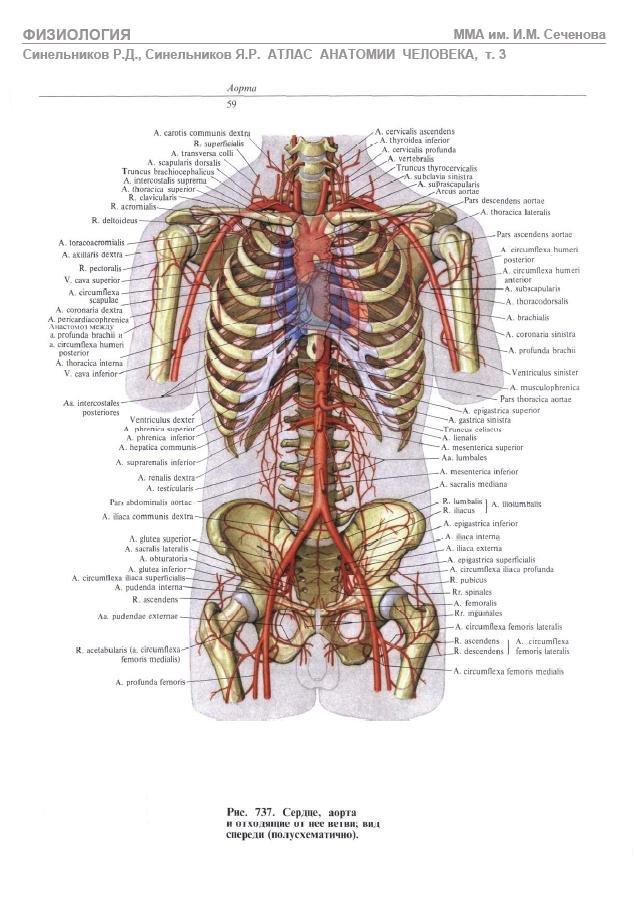

Грудная аорта лежит слева от позвоночника в заднем средостении. Она отдает ветви к внутренним органам (пищеводу, трахее, бронхам, перикарду), стенкам грудной полости и к диафрагме. Через аортальное отверстие в диафрагме она переходит в брюшную полость, продолжаясь в брюшную аорту.

Брюшная аорта лежит на задней брюшной стенке спереди от позвоночника. Справа от нее располагается нижняя полая вена. Брюшная аорта отдает внутренностные и пристеночные ветви. Ветви к внутренним органам подразделяются на непарные и парные. К непарным ветвям брюшной аорты относятся следующие:

1. Чревный ствол ― короткий ствол, отходящий от аорты на уровне XII грудного позвонка. Он делится на три ветви: левая желудочная артерия идет к малой кривизне желудка; общая печеночная артерия, от которой отходит желудочно-двенадцатиперстная артерия, питающая желудок, двенадцатиперстную кишку и головку поджелудочной железы. После ее отхождения артерия называется собственно печеночной артерией, которая отдает ветвь к желчному пузырю и входит в ворота печени вместе с воротной веной. В печени она делится на правую и левую ветви, а затем на сегментарные и междольковые артерии. Селезеночная артерия идет по верхнему краю поджелудочной железы, отдает ветви к ней и к желудку и входит в ворота селезенки.

2. Верхняя брыжеечная артерия отходит от аорты тотчас ниже чревного ствола. Она входит в корень брыжейки тонкой кишки и дает многочисленные ветви тонкой кишки и червеобразному отростку, к восходящей и поперечной ободочной кишкам. Ее ветви образуют дугообразные анастомозы и соединяются с ветвями нижней брыжеечной артерии.

3. Нижняя брыжеечная артерия отходит от аорты на уровне III поясничного позвонка и питает нисходящую ободочную кишку, сигмовидную и верхний отдел прямой кишки. Ее ветви анастомозируют с ветвями верхней брыжеечной артерии и в малом тазу ― с ветвями подвздошной артерии, кровоснабжающими прямую кишку.

К парным внутренностным ветвям брюшной аорты относятся:

1) средне надпочечниковые артерии a/suprarenalis media, питающие надпочечники;

2) почечные артерии, a/renalis отходят на уровне II поясничного позвонка и направляющиеся почти под прямым углом в ворота почек;

3) яичковые a/testiularis или яичниковые артерии, представляющие собой тонкие длинные сосуды, начинающиеся несколько ниже почечной артерии и идущие к половым железам. Пристеночные ветви брюшной аорты парные. Они питают диафрагму и мышцы брюшной стенки (четыре пары поясничных артерий a/lumbales). Продолжение аорты в малый таз является тонкая срединная крестцовая артерия. Правая и левая общие подвздошные артерии представляют собой конечные ветви брюшной аорты. На уровне крестцово-подвздошного сустава каждая из них делится на внутреннюю и наружную подвздошные артерии.

Внутренняя подвздошная артерия спускается в малый таз, где дает ветви к органам малого таза, где дает ветви к органам малого таза и его стенкам. Она кровоснабжает средний и нижний отделы прямой кишки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, матку и влагалище (у женщин), предстательную железу, семенные пузырьки, семявыносящий проток и половой член (у мужчин), мышцы стенок таза и промежности, ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра и тазобедренный сустав.

Наружная подвздошная артерия a/iliacus externa идет по внутреннему краю большой поясничной мышцы до паховой связки. Она отдает ветви к передней брюшной стенке. Выйдя на бедро, она получает название бедренной артерии.

Бедренная артерия a/femoralis выходит на бедро из-под паховой связки, лежит вместе с бедренной веной в передней борозде бедра, а затем через канал между приводящим мышцам уходит в подколенную ямку, где называется подколенной артерией. От нее в верхней трети бедра отходит глубокая артерия бедра, за счет которой кровоснабжается бедерная кость, мышцы и кожа бедра. В этой же области от нее отходят мелкие ветви к наружным половым органам и передней брюшной стенке.

Подколенная артерия отдает ветви, образующие артериальную сеть коленного сустава вместе с ветвями бедренной и большеберцовой артерий, и делится у края камбаловидной мышцы на переднюю и заднюю большеберцовые артерии.

Передняя большеберцовая артерия проходит через отверстие в межкостной перепонке голени и кровоснабжает переднюю группу мышц голени, переходя на тыл стопы под названием тыльной артерии стопы.

Задняя большеберцовая артерия идет между поверхностными и глубокими мышцами задней группы мышц голени и питает их. От нее отходит крупная ветвь - малоберцовая артерия, кровоснабжающая наружную группу мышц и малоберцовую кость. Задняя большеберцовая артерия позади внутренней лодыжки переходит на подошвенную поверхность стопы и делится там на медиальную и латеральную подошвенные артерии, которые вместе с тыльной артерией стопы осуществляют кровоснабжение стопы. В органах артерии ветвятся на артериолы, которые в свою очередь отдают прекапилляры и капилляры. Капилляры образуют трехмерные сети, форма и величина петель которых обусловлены строением органа. Капилляры сливаются в посткапилляры и венулы, впадающие в вены. Артериолы, прекапиляры и венулы составляют микроциркуляторное русло органов и тканей.

ДИСЛИПИДЕМИЯ Липиды синтезируются в печени и дисталь-ной части тонкой кишки. В плазму крови они проникают в виде макромолекулярных ком-плексов — липопротеинов (ЛП). Различают пять основных классов ЛП: - хиломикроны, - липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), - липопротеины низкой плотности (ЛПНП), - липопротеины высокой плотности (ЛПВП), - липопротеины «а» (ЛПа). ДИСЛИПИДЕМИЯ … появление в крови больных модифицирован-ных типов ЛПНП, являющихся основными переносчиками холестерина и его эфиров — десиалированных и гликозилированных ЛП. … модифицированные ЛПНП инициируют про-дукцию аутоантител. … взаимодействие анти ЛПНП-аутоантител как с модифицированными, так и с нативными ЛПНП, с образованием циркулирующих им-мунных комплексов, содержащих ЛП. ДИСЛИПИДЕМИЯ … ЛПНП, входя в состав иммунных комплексов и проникая вместе с ними в клетку, становят-ся более атерогенными, чем свободные, т.е. способствуют большему накоплению холе-стерина. … увеличение содержания холестерина в кле-тке усиливает пролиферативную активность и синтез внутриклеточного соединительно-тканного матрикса. НАРУШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ Оно включает морфологические и функциональные нарушения клеток интимы и гладких мышечных клеток субэндотелия, предрасполагающие к внутристеночному отложению липидов: 1. гетерогенность эндотелия, 2. появление крупных многоядерных клеток, 3. увеличение гладких мышечных клеток субэндотелия с формированием вокруг них слизистой капсулы, содержащей коллаген и фибронектин. 4. появление стволовых клеток крови и макрофагов. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛЕТОЧНОГО сопровождается расстройством катаболизма липидов. Это объясняется тем, что внутрикле-точный транспорт ЛП и выведение их из кро-вотока происходит главным образом опосре-дованно, через расположенные на поверхно-сти клеток рецепторы. Последние для ЛПНП находятся на поверхности гепатоцитов и мо-ноцитов. Вследствие мутации одного или не-скольких генов, кодирующих образование ре-цепторов, с повышением уровня ЛПНП в плазме крови наступает их дефицит. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР Роль наследственного фактора в атеро-склерозе подтверждается существова-нием различных форм семейных гипер-холестеринемий: уровень холестерина в сыворотке крови больных превышает 13 ммоль/л. Возникновение этих наруше-ний связывается с отсутствием в гепато-цитах определенной группы больных до-статочного количества рецепторов ЛПНП из-за мутации генов. СТАДИИ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТЕНОК АРТЕРИЙ ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМАТЕРОСКЛЕРОЗЕ I стадия — доклинический период болезни (липоидоз – редкие ли-пидные пятна и полоски); II стадия — слабо выраженный атеросклероз. (выраженный ли-поидоз в сочетании с мелкими, фиброзными и атероматозными бляшками); III стадия — значительно выраженный атеросклероз (липоидоз, фиброзные и атероматозные бляшки - атерокальци-ноз); IV стадия — резко выраженный атеро-склероз (на утолщенной и деформиро-ванной бугристой интиме имеются мого-численные фиброзные и атероматозные бляшки с кальцинозом). КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА > боль в икроножных мышцах при форсированной физической нагруз-ке (claudicatio intermitens) > трофические нарушения кожи (вы-падение волос, сухость, шелушение кожи, гиперкератоз на подошвенной поверхности стоп, замедление рос-та ногтей, их утолщение и измене-ние цвета). СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО НАРУШЕ-НИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРА-ЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ I стадия (начальных проявлений окклю-зий) - зябкость, похолодание, парестезии, бледность кожных покровов, потливость, утомляемость ног; II стадия(недостаточность кровообраще-ния при функциональной нагрузке)- регу-лярное появление боли в икроножных мышцах при ходьбе, особенно вверх (симптом перемежающейся хромоты – claudicatio intermitens), исчезновение жалоб в состоянии покоя; III стадия(недостаточность кровообращения в покое) - постоянная боль в конечностях, в том числе и в ночное время. Боль исчезает после свешивания ступни. Характерный признак стадии: сон сидя; IV стадия (язвенно-некротические изменения тканей дистальных отделов конечностей). СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ I стадия — появление боли в конечности при ходьбе на расстоянии более 1 км со ско-ростью 4 – 5 км/ч; II стадия а) появление боли при ходьбе на расстоя-нии более 200 м; б) появление боли при дистанции ходьбы до 200 м; III стадия — появление боли в конечнос-тях в покое или при ходьбе меньше, чем на 25 м; IV стадия — наличие язвенно-некроти-ческих изменений в тканях дистальных отделов нижних конечностей. СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ I степень (относительной компенсации): чувство усталости в ногах после нагрузок, превышающих обычные (бег, длительная или быстрая ходьба, велоэргометрическая проба), зяб- кость стоп, перемежающаяся хромота более чем через 200 м; II степень (субкомпенсации кровообращения): усталость в ногах, боль, судороги в икроножных мышцах при обычных нагрузках, перемежающаяся хромота через 100 – 200 м, зябкость, парестезии стоп; III степень (декомпенсации кровообращения): глубокий некроз тканей (сухая или влажная гангрена пальцев стопы или стоп с резкой болью, общей интоксикацией). ДИАГНОСТИКА Объективный осмотр (наличие трофи-ческих расстройств). Пальпация сосудов (ослабление пульса-ции сосудов). Аускультация сосудов (систолический шум). Измерение артериального давления на ногах (снижение АД и его ассиметрия). ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ проба Оппеля (симптом плантарной ишемии) — поблед-нение подошвы стопы пораженной конечности, поднятой вверх под углом 45°(в норме в течение 3 – 4 мин; проба Гольдфлама — проявление чувства утомления, боли в поднятых ногах при движениях в голеностопных суставах; проба Самюэлса — побледнение подошвенной поверхности стопы приподнятых ног при движении в голеностопных суставах; проба Панченко (коленный феномен) — появление зябкости, парестезии, боли в икроножных мышцах при запрокидывании больной ноги на здоровую; синдром прижатия пальца — большее, чем на 5—10 с побледнение кожи концевой фаланги первого пальца стопы при ее сдавлении в переднезаднем направлении; ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ проба Колленз – Виленского — после выполнения пробы Оппеля больной переводится в положение сидя на кушетке с опущенными на пол ногами. По секундомеру определяется время заполнения кровью вен тыла стопы (в норме за 5 – 7 с). проба с изменением положения по Рачову – лежа на спине и подняв ноги вертикально, больной в течение 2 – 8 мин совершает круговые движения стопами. Затем обследуемый садится, свешивая ноги. Замедление появления реактивной гиперемии (в норме в течение 3—5 с) или венозного наполнения на стопах (в норме 5 – 7 с) указывает на нарушение артериального кровотока в нижних конечностях Дата добавления: 2014-05-29 | Просмотры: 763 | Нарушение авторских прав |