|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Органы кроветворения и иммунной системыОснова – стволовые клетки костного мозга, обладающие способностью к многократному делению. Они образуют клетки-предшественницы, которые затем дифференцируются на 3 форменных элементы. Кроветворение в костном мозге закладывается со 2 месяца эмбрионального развития, на 12 недели он начинает выполнять свои функции. I.Костный мозг. 1) Красный костный мозг (ККМ) расположен в ячейках губчатого вещества плоских и коротких костей, эпифизах трубчатых костей в виде цилиндрических шнуров вокруг артериол. Созревшие клетки проникают через поры в русло. 2) Жёлтый костный мозг (ЖКМ) заполняет все полости костей к 20 годам, 50% его – жировые клетки. Кровеобразующие клетки отсутствуют, но при необходимости вместо него вновь образуется ККМ. II. Тимус (вилочковая железа). Расположен позади верхней части грудины между лёгкими и состоит из двух вытянутых в длину конусовидных асимметричных долей. Внизу заканчивается на уровне 4 ребра, верхней узкой вершиной обе доли выходят в область шеи в виде двузубой вилки. Тимус покрыт тонкой соединительно-тканной капсулой, от которой вглубь отходят перегородки, делящие железу на дольки 1 – 10 мм. В тимусе созревают лимфоциты, а также вещества, влияющие на дифференцировку лейкоцитов. У новорожденных масса тимуса 0,4% от массы тела. Достигает максимального развития к периоду полового созревания: 10-15 лет равен 37,5г, после 16 лет постепенно уменьшается и замещается жировой тканью. III. Лимфоидные структуры органов пищеварения, дыхания и мочеполового аппарата. 1) Миндалины – нёбные и трубные (парные), язычные и глоточные (непарные) образуются лимфоидное глоточное кольцо. Расположены в области зева, корня языка и носовой части глотки. Представляют собой скопления диффузной лимфоидной ткани, небольших размеров лимфоидные узелки. Наиболее крупные миндалины у детей и подростков, с юношеского возраста уменьшаются. 2 ) Лимфоидные узелки аппендикса. Располагаются в слизистой оболочке аппендикса на протяжении всего органа. Количество 450 – 500 штук, диаметр равен 0,2 – 1,2 мм. После 30 лет количество их уменьшается. 3) Одиночные лимфоидные узелки. В толще слизистой органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов. «Сторожевые посты» на расстоянии 1-5мм. 4) Лимфоидные бляшки – скопление лимфоидной ткани в конечном отделе тонкой кишки. IV. Лимфатические узлы – лежат на пути следования лимфатических сосудов. К узлу подходит 4-6 сосудов, выходит 2-4 сосуда. Узлы расположены группами. Внутри тяжи лимфоидной ткани, к старости замещается на соединительную и жировая ткань. V. Селезёнка. Расположена в левом подреберье брюшной полости на уровне от IX до XI ребра; масса примерно150-190 г. Форма – уплощённой и удлинённой полусферы, длина равна 10-14 см, ширина – 6-10 см, толщина равна 3-4 см. Покрыта капсулой, от которой внутрь органа отходят перекладины (трабекулы). Между ними расположена основная ткань – пульпа. Различают пульпу – белую (лимфоидная ткань) и красную. Красная пульпа занимает 75%селезёнки, полости в ней заполнены кровью, в ней находятся лимфоциты и другие элементы. Селезёночная вена впадает в воротную вену печени. Функции селезёнки – «кладбище эритроцитов», депо крови – до 16% крови, накопление и образование лейкоцитов и антител (при введении антигена, антитела синтезируются главным образом в селезёнке). Пищеварительная система. Пищеварительная система выполняет функции механической и химической обработки пищи, всасывания переработанных веществ в кровь и лимфу, выделение не переваренных веществ (экскреция). Жиры, белки, углеводы имеют крупные молекулы, поэтому, чтобы попасть во внутреннюю среду организма, они подвергаются химическому расщеплению на более мелкие составляющие – именно этот процесс и называется – пищеварение. Вода, минеральные соли, и витамины усваиваются без изменений. Питательные вещества являются как источником энергии, покрывающем энергетические расходы организма, так и строительным материалом, который используется в процессе роста организма и воспроизведения новых клеток, замещающих отмирающие. Пищеварительная система состоит из пищевой трубки (тракт или канал), длиной 7-8м, общей площадью поверхности = 200-300 м2: и ряда крупных пищеварительных желёз. Трубка образует расширения (ротовую полость, желудок) и множество изгибов и петель. I. Передний отдел. Ротовая полость, глотка, пищевод – расположены в области головы, шеи и груди, эти органы имеют относительно прямое направление. Его функции – введение пищи, пережёвывание, смачивание слюной (при этом происходит частичная химическая обработка). В глотке происходит перекрест пищеварительных и дыхательных путей. II. Средний отдел. В брюшной полости трубка резко расширяется – образуя желудок, за ним идёт тонкий кишечник. Здесь пища за счёт пищеварительных соков подвергается химической обработке (в результате образуются простые вещества). В стенках тонкого кишечника осуществляется всасывание продуктов переваривания в кровь и лимфу, благодаря значительному увеличению поверхности её слизистой оболочки за счёт наличия большого числа складок и ворсинок. III. Задний отдел. К нему относится толстый кишечник, в котором интенсивно всасывается вода и формируются каловые массы. Непереваренные и непригодные к всасыванию вещества удаляются наружу через задний проход. Стенки пищеварительного канала.

2. Мышечный слой. Это слой гладких мышц, сокращения которых обеспечивают перестальтические движения кишечника. Чаще всего 2 слоя – внутренний круговой и наружный продольный, разделённый рыхлой волокнистой неоформленной тканью, в которой расположены нервные сплетения, капилляры, кровеносные и лимфатические сосуды. Только мышцы глотки, верхняя треть пищевода, наружный сфинктер ануса – поперечно-полосатая мускулатура. 3. Внутренний слой (слизистый) – образован эпителием, имеет складчатую поверхность (для увеличения поверхности всасывания – в 600 раз). Слой имеет большое количество одноклеточных желёз. Функции этих желёз – ферменты для пищеварения и слизь – защита от травм и химических веществ. Снаружи поверхность пищеварительной трубки на всём протяжении (кроме пищевода) покрыта брюшиной. Брюшина выстилает также брюшную полость, в которой расположена большая часть тракта, и образует брыжейку, которая поддерживает и подвешивает к задней стенке тела желудок и кишечник. Она образована двумя слоями брюшины, и в ней располагаются нервы и сосуды (идущие к кишечнику в обе стороны). Клетки брюшины имеют влажную поверхность, благодаря чему уменьшается трение отделов тракта друг о друга и о другие органы. Крупные пищеварительные железы. Расположены вне пищеварительного тракта. Кроме этого они характеризуются следующими особенностями: 1. Имеют специальные протоки, ведущие в полость тракта. 2. Их соки содержат ферменты, катализирующие расщепление белков, жиров и углеводов (желчь ферментом не является). 3. К ним относятся – три пары слюнных желёз, печень, поджелудочная железа. Ротовая полость. (cavitas oris). Здесь пища измельчается с помощью зубов и языка, а также анализируется на вкус. Образована челюстями и сообщается с полостью глотки через зев. Выстлана многослойным эпителием. Язык – образован поперечно-полосатой мускулатурой и слизистой оболочкой. Удлиненно-овальная форма, края, верхушка, тело, корень – им язык прикреплён к дну ротовой полости. Поверхность покрыта множеством вкусовых луковиц, участвующих в определении вкуса. Функции языка: участие в жевании, глотании, артикуляции речи, определении вкуса. Акт глотания начинается при попадании пищевого комка на корень языка. Это рефлекторный акт, раз начавшись, продолжается как непроизвольный процесс, вплоть до его завершения. Зубной аппарат У человека 32 дифференцированных зуба, расположенных в альвеолах челюстей. 1. Спереди на обеих челюстях находятся по 4 резца (incisive). Резцы имеют плоскую форму и служат для откусывания пищи. 2. За резцами с каждой стороны по одному клыку (canini). Их форма остроконечная, для разрывания пищи, у резцов и клыков по одному корню. 3. За клыками идут по 2 малых коренных.(praemolares) 2 корня, цилиндрическая форма, бугристая поверхность, служат для раздавливания и перетирания пищи (хотя у человека и для разрывания) Затем по 2 коренных зуба (molares), у них по 2-3 корня, 4-5бугорков, они служат для перемалывания пищи. После 17 лет прорезается 3 зуб (зуб мудрости). Так расположены зубы с каждой стороны челюсти, сверху и снизу. Таким образом, зубная формула человека следующая: 2[I Во внешнем строении зуба различают: 1. Коронка - выступающая в полость часть зуба. 2 .Шейка – часть зуба, погружённая в десну. 3. Корень – часть зуба, находящаяся в альвеоле челюсти. Во внутреннем строении различают: 1. Эмаль - покрывает зуб снаружи, состоит из фторида кальция, самая твёрдая ткань в организме, но не способна к регенерации. 2. Дентин – плотное костеподобное вещество, под эмалью. 3. Пульпа – внутренняя часть зуба, представляет собой соединительно-тканную мякоть, пронизанную сосудами и нервами. 4. Цемент – вещество похожее на кость, покрывает корень зуба. Способствует удержанию зуба в альвеоле челюсти. Зубы появляются у человека с 6 месяцев (молочные зубы – среди них нет моляров), к 10-12 годам молочные меняются на постоянные, к 22 годам прорезаются зубы мудрости. Железы ротовой полости 1. Множество мелких одноклеточных желёз по всей стенке полости. 2. 3 пары крупных слюнных желёз: околоушные (открываются на внутренней стороне щёк); подъязычные и подчелюстные (открываются общим протоком под языком). Слюна выделяется непрерывно, до 2 л в сутки. Выделение усиливается во время еды, при восприятии вида и запаха пищи. Дополнительная функция слюны – выведение избытков веществ (солей, холестерина и др.). Состав слюны – 99,5 % воды, остальное это бактерицидные вещества (лизоцим), слизь (муцин), и самое главное ферменты – амилаза, мальтаза. Эти ферменты начинают процесс расщепления углеводов до глюкозы. Среда слюны – слабощелочная. Глотка.(pharynx) Глотка представляет собой воронкообразный канал длиной 11-12см, обращённый кверху своим широким концом и сплющенный в переднезаднем направлении. Верхняя стенка глотки сращена с основанием черепа. На границе между 6 и 7 шейными позвонками глотка, суживаясь, переходит в пищевод. У взрослого человека глотка вдвое длиннее ротовой полости (у новорожденного = ей). Функция глотки разносторонняя и далеко не ограничивается продвижением пищи изо рта в пищевод. В глотке происходит перекрест дыхательного и пищеварительного путей. Глотка делится на три части: верхнюю – носовую (носоглотка), среднюю – ротовую (ротоглотка) и нижнюю – гортанную. Носоглотка соединена с полостью носа и полостью среднего уха, ротоглотка через зев с полостью рта. Пищевод. (oesophagus). Цилиндрическая трубка, длиной 30-35 см со щелевидным просветом. Начинается на границе 6-7 шейных позвонков и заканчивается на уровне 11 грудного позвонка впадением в желудок. Пищевод подвижен (как и глотка) и прикреплен только верхним и нижним концом.(с возрастом пищевод опускается ниже 7 шейный – 1 грудной. Вверху он соединен с трахеей (за ней). Перестальтически сокращаясь, продвигает пищевой комок в желудок от глотки. В слизистой много слизистых желёз – для облегчения продвижения пищи. Желудок. (gaster). Однокамерный желудок выполняет ряд функций: резервуар для проглоченной пищи, перемешивает её, осуществляет химическую переработку пищи (прежде всего, белков), эндокринная функция (гастрин), всасывающая функция (сахара, спирт, вода, соли). Расположен желудок под диафрагмой, в левом подреберье, на уровне от 10-11 грудного позвонка до 12 грудного – 1 поясничного позвонка. Представляет собой полый мышечный (3 слоя мышц, а не 2) орган, в форме реторты или груши, объёмом от 1,5 до 5 л (в зависимости от кол-ва пищи). В нём различают вход или кардиальную часть (в неё входит пищевод), затем дно или фундальную часть – большая часть желудка, и выход – пилорическая или привратниковая часть. Привратник открывается в 12-пёрстную кишку. Слизистая желудка неровная, имеет складки, покрыта многочисленными желудочными ямками. В этих ямках расположены простые, трубчатые железы (их до 14 млн.). Эти железы секретируют желудочный сок. 1 Главные железы выделяют – пепсиноген и реннин 2.Обкладочные железы выделяют – HCl. 3.Добавочные клетки (в районе малой кривизны) выделяют слизь, служащую для защиты стенок желудка от воздействия сока. Пищеварение в желудке. Соляная кислота 0,04 – 0,05% создаёт pH=1 – 2,5 (т.е. кислую среду). В привратниковой части среда слабощелочная. Кислота оказывает бактерицидное действие, разрыхляет и размягчает ткани, пепсиноген активирует в пепсин. Пепсин в кислой среде расщепляет белки на пептиды (это вещества, состоящие из 5 – 6 аминокислот). Реннин створаживает молоко. Кроме этого в желудке начинается расщепление жиров, переход витамина В-12 в кровь. Пища задерживается в желудке на несколько часов. Благодаря сокращению мышц стенок пища, хорошо перемешиваясь с желудочным соком, превращается в полужидкую кашицу – химус. Время от времени пилорический сфинктер открывается, и небольшое кол-во химуса выталкивается в 12-пёрстную кишку. Регуляция сокоотделения. I. Условно-рефлекторная осуществляется с участием коры больших полушарий (далее по тексту термин – КБП). Вид и запах пищи вызывают выделение желудочного сока (аппетитный сок). Шум, разговоры, чтение тормозят сокоотделение. Стресс, раздражение и ярость приводят к усилению, а страх и тоска тормозят секрецию и моторику желудка. II .Безусловные рефлексы. Импульсы от рецепторов ротовой полости и желудка проводятся в продолговатый мозг, от него импульсы идут к железам по блуждающему нерву. Поэтому приправы, пряности, солености, усиливая возбуждение рецепторов, улучшают аппетит. Неприятное ощущение голода связано с тем, что усиливаются сокращения стенок желудка, что стимулирует к действиям по утолению голода, (он угасает на 3 сутки). Сигнал о насыщении поступает в ГМ с опозданием на 20 минут (отсюда возникает опасность переедания). На состав и кол-во сока влияет и характер пищи.

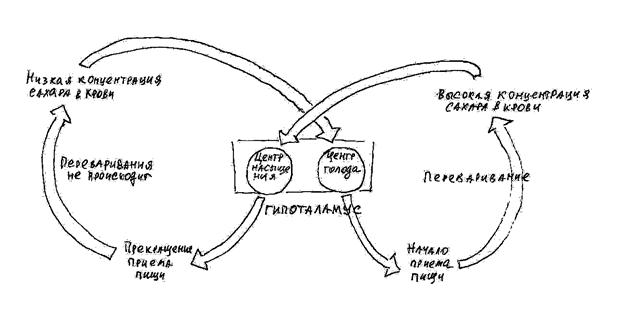

Тонкий кишечник. (intestinum tenue). Начинается от привратника желудка, делится на двенадцатипёрстную кишку( широкая, длина 25-30 см), тощую кишку (длина 2-2,5 м – 2/5), подвздошную кишку (2,5 – 3,5 м, 3/5). Диаметр не превышает 3 – 5 см, по всей длине образует петли, которые сверху и с боков ограничены толстым кишечником, а спереди прикрыты большим сальником. Слизистая образует многочисленные круговые складки (для увеличения поверхности), их размер и кол-во уменьшается по направлению к толстой кишке. Функции тонкого кишечника: 1. Окончательная химическая переработка пищи. 2. Всасывание продуктов расщепления 3. Выработка некоторых биологически активных веществ (секретин, серотонин и др.) Двенадцатипёрстная кишка. (duodenum). Имеет форму подковы, огибающей головку поджелудочной железы. В слизистой множество ворсинок (22 – 40 на мм), кроме круговых есть ещё и продольные складки. Кроме этого в слизистой множество желёз выделяющих ферменты (белок), слизь, секретин. С двух сторон в кишку впадают протоки: поджелудочной железы (ферменты) и печени (желчь). Именно здесь, в 12-перстной кишке происходит окончательное расщепление: а) трипсин и хемотрипсин – пептиды до аминокислот. б) амилаза – углеводы до глюкозы. в) Липаза – жиры до глицерина и жирных кислот (только под воздействием желчи). Среда щелочная, которую обеспечивает желчь. Регуляция работы – нейрогуморальная (секретин). Тощая и подвздошная кишка. Большое кол-во ворсинок (2500 на мм2). Стенки ворсинок – однослойный эпителий. В каждую ворсинку входит артерия, разветвляющаяся на капилляры и слепозаканчивающийся лимфососуд. Аминокислоты и глюкоза всасываются в кровь, глицерин и жирные кислоты в лимфу. Всасывание продуктов расщепления происходит за счёт диффузии и сложных биохимических процессов, заключающихся в активном переносе веществ через мембраны клеток, т.е. с затратами энергии АТФ. Мышечная оболочка, сокращаясь и расслабляясь, обеспечивает перемешивание пищевой кашицы и проталкивание её дальше по кишечнику. Кроме перистальтики есть ещё и маятникообразные движения. Это когда петли кишечника внезапно резко укорачиваются, проталкивая химус из одного конца в другой. В конце тонкого кишечника расположен специальный сфинктер (илеоцекальная заслонка). Через неё химус небольшими порциями поступает в толстый кишечник. Толстый кишечник. (intestinum crassum). Подразделяется на: слепую кишку (7-8 см) с червеобразным отростком (аппендикс), восходящую кишку (14-18 см), поперечную кишку (30-80), нисходящую кишку (10см), сигмовидную кишку (12см), прямую кишку (15 см) и заканчивается анальным отверстием. Общая длина от 1,5 до 2 м, ширина 7 см, ширина по мере длины уменьшается, имеются поперечные складки, ворсинок нет. Не переваренная пища проходит по кишке за 12 ч. Слизистая выделяет много слизи (для смазки) Функции толстого кишечника: Растительная клетчатка поступает сюда неизменной и в этом отделе пищеварительной системы за неё принимаются бактерии, которые её расщепляют. При этом бактерии вызывают и гниение белков – при этом образуется ряд ядов (от них защищает печень). 1. Бактерии (т.е. микрофлора кишечника) синтезируют витамин К. 2. Всасывается вода и соли, а также продукты жизнедеятельности бактерий. 3. Здесь формируются и накапливаются каловые массы. В конце прямой кишки 2 сфинктера – из гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры. Они замыкают анальное отверстие. Печень.(gepar) Самая крупная железа, развивающаяся из выроста тонкого кишечника; масса печени равна 1,5 кг+0,4 кг запас крови, хранящийся в печени. Расположена в брюшной полости под диафрагмой справа (лишь небольшая часть заходит вправо от срединной линии). По внешнему строению в печени различают: две доли – большая правая и значительно меньшая левая. Внизу ворота печени: вход воротной вены, печеночной артерии и нервов, выход печеночных протоков и лимфатических сосудов. Внешне печень делится на 5 секторов, 8 сегментов (они до некоторой степени обособлены). Печень покрыта фиброзной капсулой. Внутреннее строение – мелкозернистое (дольки призматической формы 1,5 мм в диаметре, плохо отграничены друг от друга). Между дольками – кровеносные сосуды. Функции печени: 1) Синтез и секреция желчи; 2) Обмен белков (синтез) и липидов; 3) Запас углеводов – в виде животного крахмала гликогена. 4) Синтез витаминов А и В12. 5) Барьерная функция – детоксикация, т.е. очищение от токсинов, протекающей через печень крови. 6) Кроветворный орган – депо железа, из-за разрушения в печени эритроцитов. 7) Гомеостаз – «кровяное депо» - до 20% крови, хранится в печени и в 1мин до 1,5 л крови протекает через печень. Печень способна к регенерации. Желчный пузырь.(vesika fellea). Резервуар для хранения и дозревания желчи. Грушевидный мешочек ёмкостью до 40 см.3 прилегает снизу к печени. Протоком открывается в 12-пёрстную кишку. Здесь имеется сфинктер, работающий синхронно со сфинктером привратника желудка. Выделяет 800 – 1000 мл желчи в сутки. Состав желчи – вода, соли желчных кислот, пигменты, холестерин, соли. Желчь усиливает перистальтику, создает в кишке щелочную среду (нейтрализуя, кислую из желудка), эмульгирует жиры (превращая их в мельчайшие капли – в таком виде жиры становятся доступными для расщепления). При воспалении пузыря среда в нем закисляется и соли кислот выпадают в осадок, образуя камни. Поджелудочная железа.(pancreas). Вторая по величине железа, масса = 60-100 г, длина 15-22 см, серовато-красноватого цвета, дольчатая. Располагается под желудком от 12-пёрстной кишки до селезёнки на уровне 1 поясничного позвонка. В строении выделяют головку, тело и хвост. Покрыта тонкой соединительной капсулой. По существу состоит из двух желёз. Одна из них экзокринная – вырабатывает 500-700 мл/сутки сока, содержащего: а) Трипсин,хемотрипсин – ферменты, расщепляющие белок. б ) амилазу, мальтазу, глюкозидазу и др. – ферменты, расщепляющие углеводы. в) липаза – фермент, расщепляющий жиры. Регуляция аппетита. Находится под контролем двух нервных центров в гипоталамусе.

Кроме того, на аппетит влияет целый ряд дополнительных факторов, в том числе рефлексы растяжения пищеварительного тракта, физиологическое и психическое состояние человека, нарушение психики или повреждение ГМ. Любой из этих факторов может повлиять на активность центров гипоталамуса и привести к извращению аппетита. Возрастные особенности пищеварительной системы. Наиболее существенные морфологические и функциональные отличия между органами взрослого и ребенка наблюдается только в первые годы постнатального развития. Функциональная активность слюнных желез проявляется с появлением молочных зубов. Особенно значительное усиление слюноотделения происходит в конце первого года. В возрасте 2-2,5 года ребенок имеет 20 молочных зубов. В последующие годы, начиная с 5 – 6 лет, молочные зубы постепенно заменяются на постоянные. В первые годы постнатального развития интенсивно идет формирование других органов пищеварения: пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы. Меняются их размеры, форма и функциональная активность. Например, объём желудка с момента рождения до 1 года увеличивается в 10 раз. Его форма у новорожденного – округлая, после 1,5 лет – грушевидная, а с 6 – 7 лет не отличается от взрослой. Значительно изменяется строение мышечного и слизистого слоя. Желудочные железы в первые годы ещё недоразвиты и малочисленны, кол-во ферментов, расщепляющих белки увеличивается интенсивно с 1,5 до 3 лет, затем в 5-6 лет и в 12-14 лет. Содержание соляной кислоты увеличивается до 15-16 лет. Низкая концентрация соляной кислоты обуславливает слабые бактерицидные свойства желудочного сока до 5-6 лет, что способствует более лёгкой восприимчивости к инфекциям тракта. Кол-во желёз в слизистой желудка интенсивно нарастает до 10 лет и приближается к уровню взрослого в 15-16 лет. Кроме того, с возрастом существенно меняется и активность ферментов. В первый год жизни значительно усиливается активность химозина (фермент, действующий на белки молока), а у взрослых он полностью теряет своё значение. У детей до 10 лет в желудке активно идут процессы всасывания. Поджелудочная железа развивается наиболее интенсивно до 1 года и в 5 – 6 лет. В 11 – 13 лет завершается её морфологическое развитие, а в 15 –16 функциональное. Аналогичные темпы морфофункционального развития наблюдаются у печени и всех отделов кишечника. Таким образом, в целом следует отметить, что развитие органов пищеварения идёт параллельно с общим физическим развитием детей и подростков. Наиболее интенсивный рост и функциональное развитие органов наблюдается в 1 год, в дошкольном возрасте и, наконец, в подростковом периоде, когда органы пищеварения приближаются к уровню взрослого. Обмен веществ и энергии. Обмен веществ (метаболизм) – последовательное потребление, превращение, использование, накопление и потеря веществ и энергии организмом в процессе жизни, позволяющее ему самосохраняться, расти, развиваться и самовоспроизводиться. Между организмом и средой постоянно происходит обмен энергией и веществом. В организм поступают воздух, вода и пища,в организме эти вещества преобразуются. Из организма выделяются излишки тепла, продукты распада и непереваренные остатки. Совокупность процессов биосинтеза, когда из более простых веществ синтезируются более сложные с накоплением энергии химических связей – ассимиляция. Совокупность ферментативных процессов расщепления сложных веществ на более простые – диссимиляция. Оба эти процесса тесно связаны между собой. Обмен белков. Функция белков в организме – строительная, транспортная (гемоглобин), защитная (антитела), каталитическая (ферменты), двигательная (актин, миозин), информационная (гормоны), энергетическая (1 г = 4,1 ккал). Каждый организм имеет свойственные ему белки. Про запас они не откладываются, у взрослого скорость синтеза равна скорости распада, а у детей скорость синтеза белков преобладает над скоростью распада. Обмен углеводов. Функции – энергетическая (1г=4,1ккал), структурная, гомеостазная (осмотическое давление). Избыток глюкозы под воздействием инсулина переходит в животный крахмал - гликоген. Обмен жиров. Функции – механическая защита, термоизоляция, структурная, энергетическая (1г=9,3ккал). Превращение веществ: белки превращаются при избытке в углеводы и жиры, углеводы в жиры; и жиры и углеводы не способны превращаться в белки. Обмен воды и минеральных солей. Без воды жизнедеятельность организма невозможна. Роль микро- и макроэлементов многообразна. Кроме этого организму жизненно необходимы ещё и витамины. Регуляция обмена в-в – в основном гормональная. Он обеспечивается следующими железами – гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа, тимус, половые железы и др. Энергетический обмен. Для нормальной жизнедеятельности организма ему необходима энергия = 10500 кдж (2500 ккал) в сутки. Источник энергии – химические связи в органических молекулах пищи. Энергия химических связей преобразуется в организме в электрическую, механическую, тепловую. Действует закон сохранения энергии. Поэтому расход энергии зависит от вида труда, чем больше доля физического труда, тем больше необходимо энергии. Умственный труд требует затрачивать 2500 ккал в сутки. Механизированный труд – 35000 - 4000 ккал в сутки. Немеханический труд – 5000 ккал в сутки. Тяжёлый немеханизированный труд – 6000 и более ккал в сутки. В состоянии полного покоя – 2000 ккал в сутки. Утомляемость не связана с энергозатратами, она зависит от интенсивности нервных процессов во время труда. Возрастные особенности метаболизма. Процессы ассимиляции и диссимиляции в здоровом взрослом организме находятся в динамическом равновесии. В детстве, когда происходит усиленный рост, преобладают процессы ассимиляции, в старости – процессы диссимиляции. Эта закономерность может нарушаться в результате различных заболеваний и действия других экстремальных факторов окружающей среды.

Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 915 | Нарушение авторских прав |

C

C  P

P  ]

]