Артериальные стенозы

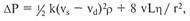

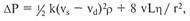

Энергетические потери тока крови

при стенозе. На входе в суженный

участок микроскопические и ульт-

рамикроскопические частицы кро-

ви должны ускориться и изменить

направление движения для прохож-

дения сквозь суженный просвет со-

суда. На выходе из участка стеноза

возникает наибольшая турбулент-

ность потока крови, следовательно,

здесь самые большие энергетиче-

ские потери инерционного характе-

ра, они пропорциональны квадрату

разности скоростей внутри сужен-

ного участка и в участке дистальнее

стеноза:

где к — постоянная, отражающая

форму бляшки; vs — скорость внут-

ри суженного участка; vd — ско-

рость в участке дистальнее стеноза,

остальные обозначения — прежние.

Неровная, с обрывистыми края-

ми бляшка в просвете сосуда вызы-

вает образование большей турбу-

лентности, чем бляшка с гладкой

поверхностью и постепенным уме-

ньшением толщины. Отражая ха-

рактер просвета сосуда, постоянная

к колеблется от 0,2 при последнем

типе бляшки до 1,0 при первом

типе. Соответственно асимметрич-

ные стенозы вызывают большее со-

противление току крови, чем сим-

метричные, при одной и той же

площади поперечного сечения. Ча-

стично этот факт может объяснить

существование высокого сопротив-

ления в подвздошных артериях при

наличии в них бляшки, которая

видна только в боковой позиции

при ангиографии. На входе в су-

женный участок существуют те же

соотношения, отражающие дезорга-

низацию кровотока, но выражены

они в меньшей степени.

В случае тандемных стенозов со-

противление увеличивается, но оно

не будет равно сумме сопротивле-

ний каждого стеноза. Для этого су-

ществует несколько причин, одна

из которых следующая: так как со-

противление есть функция ско-

рости, любое снижение скоро-

сти будет приводить к снижению

сопротивления в любом из стено-

зов.

Пульсирующий характер крово-

тока обусловливает и другие слож-

ности. Если в различных стадиях

сердечного цикла существует ревер-

сия кровотока, то попеременно

вход становится выходом из сужен-

ного участка, и наоборот (обычно

при наличии стеноза реверсии тока

крови все же не происходит). В здо-

ровых сосудах эта реверсия вызыва-

ет инерционные потери. Следовате-

льно, сопротивление возрастает

с увеличением пульсаторного ин-

декса.

Таким образом, потери энергии в

области стеноза, во-первых, обрат-

но пропорциональны квадрату ра-

диуса и прямо пропорциональны

скорости и квадрату разности ско-

ростей на входе и выходе из сужен-

ного участка и, во-вторых, зависят

от формы и симметричности про-

света.

Компенсаторные реакции организ-

ма в ответ на стеноз. Постепенная

дилатация периферических артери-

ол — один из двух механизмов, с

помощью которого организм ком-

пенсирует повышенное сопротив-

ление в области стеноза. До макси-

мального расширения артериол

кровоток через область стеноза не

меняется, несмотря на суживаю-

щийся диаметр сосуда. Градиент

давления увеличивается более стре-

мительно. После того как все ком-

пенсаторные возможности к рас-

ширению артериол исчерпываются,

дальнейшее уменьшение просвета

артерии вызывает быстрое падение

давления и кровотока.

Второй основной компенсатор-

ный механизм — развитие коллате-

ральных сосудов. Благодаря нали-

чию коллатералей сопротивление в

сегменте, содержащем стеноз, мо-

жет оставаться неизменным, как и

периферическое давление с объем-

ным кровотоком. В этих условиях

выраженного градиента давления

на стенозированном участке не бу-

дет, но кровоток по этому артериа-

льному сегменту пострадает. Колла-

терали такой эффективности —

скорее исключение из правила: во

многих клинических ситуациях со-

противление будет возрастать. В ре-

зультате на стенозированном участ-

ке давление и объемный кровоток

несколько падают.

Стенозы как часть большого ар-

териального круга. Стенозирован-

ная артерия и ее коллатерали могут

рассматриваться как единый

артериальный сегмент со своим

«фиксированным» сопротивлени-

ем. Этот сегмент связан с перифе-

рическим руслом, сопротивление

которого значительно колеблется в

зависимости от стресса и других

факторов. В это периферическое

русло включаются артерии диста-

льнее места впадения последних

коллатеральных сосудов, артерио-

лы, капилляры, венулы и вены.

Большая часть периферического

сопротивления создается артерио-

лами. Кровоток через перифериче-

ское русло определяется не только

существующим между центральны-

ми артериями и венами градиен-

том давления, но и общим сопро-

тивлением, которое есть сумма сег-

ментарного и периферического со-

противлений:

Q = (Ра - Pv)/(Rseg + Rp),

где Q — объемный кровоток в сег-

менте; Ра — давление в артериаль-

ном отделе сегмента; Pv — давление

в венозном отделе сегмента; Rseg —

сегментарное сопротивление; Rp —

периферическое сопротивление.

Когда нет артериальной обструк-

ции, величина Rseg относительно

низкая и большая часть общего со-

противления приходится на пери-

ферическое русло. При физическом

упражнении или другом стрессе,

который вызывает расширение ар-

териол и соответственно снижение

величины Rp, кровоток увеличива-

ется в 10 раз и более. При наличии

препятствия в артериальном сег-

менте величина сегментарного со-

противления всегда повышена, не-

смотря на развитие коллатералей.

Пока не превышена ауторегулятор-

ная способность артериол к расши-

рению, значение периферического

сопротивления компенсаторно сни-

жается и общее сопротивление кон-

тура не меняется — следовательно,

периферический кровоток остается

на нормальном уровне. Во время

физической нагрузки дальнейшее

снижение периферического сопро-

тивления ограничено и снижения

общего сопротивления недостаточ-

но для обеспечения нормального

кровоснабжения мышечной тка-

ни — возникает перемежающаяся

хромота. В тяжелых случаях сегмен-

тарное сопротивление настолько

высоко, что артериолярная дилата-

ция не в состоянии снизить общее

сопротивление до нормальных

цифр даже в покое. Перифериче-

ская перфузия падает ниже уровня

метаболических запросов, и возни-

кают боль в покое или некротиче-

ские изменения.

Градиент давления в суженном

сегменте определяется его сопро-

тивлением и величиной кровотока.

В норме значение сопротивления

такое низкое, что градиент давле-

ния составляет всего несколько

миллиметров ртутного столба (ино-

гда систолическое давление в дис-

тальном сегменте артерии может

превышать давление в проксималь-

ном участке из-за отраженных пу-

льсовых волн, но среднее давление

всегда ниже в дистальном сегмен-

те). Даже если во время нагрузки

кровоток увеличивается во много

раз, все равно периферическое со-

противление остается достаточно

низким и падение периферического

давления незначительное. Если

возникает повышение артериально-

го давления в проксимальном уча-

стке, то в дистальном участке дав-

ление тоже может возрасти.

Компенсаторная дилатация пери-

ферических артериол удерживает

кровоток в покое на нормальных

значениях, поэтому повышение

сегментарного сопротивления вы-

зывает повышение градиента давле-

ния через пораженный сегмент, ко-

торый при прежнем давлении в

проксимальном сегменте достигает-

ся за счет падения периферическо-

го давления. Нагрузка за счет уси-

ления кровотока вызывает еще бо-

льшее снижение периферического

давления, иногда до уровня, на ко-

тором оно не может быть измерено.

После завершения нагрузки крово-

ток снижается по мере возмещения

метаболической задолженности ра-

ботавшим мышцам. В норме эта за-

долженность минимальна и крово-

ток быстро падает до исходного

уровня; при поражении артерий ко-

нечностей, особенно если оно вы-

ражено, для возмещения задолжен-

ности требуется длительное время.

Как долго сохраняется повышен-

ным кровоток, так долго перифери-

ческое давление остается на низком

уровне, постепенно повышаясь в

постнагрузочный период до исход-

ного уровня.

Ситуация усложняется при мно-

гоэтажных поражениях. В этом слу-

чае физиологические эффекты не

V

только зависят от суммы сегментар-

ных сопротивлений, но и включают

в себя феномен «обкрадывания».

Учитывая, что проксимальный ар-

териальный сегмент кровоснабжает

не только сосудистое русло, кото-

рое питается за счет более дисталь-

ного артериального сегмента, но и

промежуточное, нагрузка вызовет

обкрадывание дистального русла за

счет промежуточного.

Кровоток тяжело оценить с испо-

льзованием неинвазивных методик,

поэтому в клинике ограничиваются

измерением периферического арте-

риального давления. В отличие от

кровотока нормальные значения

периферического давления прибли-

жаются к центральному артериаль-

ному давлению. Более того, давле-

ние точнее, чем объемная скорость

кровотока, отражает возможность

циркуляторного русла выполнять

свое предназначение.

Влияние стеноза на напряжение

сдвига и атерогенез. Тонкий слой

крови, контактирующий с интимой

сосуда, находится практически в

неподвижности, а прилегающие

слои движутся, что создает силу

противодействия между этими сло-

ями и стенкой сосуда, которая на-

зывается напряжением сдвига. Ее

значение прямо пропорционально

средней скорости кровотока и об-

ратно пропорционально внутренне-

му радиусу сосуда. Так, в любой

фазе сердечного цикла напряжение

сдвига возрастает при увеличении

скорости или уменьшении радиуса,

и наоборот.

На выходе из стеноза возникает

зона разделения потока крови, ко-

торое начинается от места оконча-

ния сужения. В этом участке ток

крови замедляется и принимает

различные направления вплоть до

обратного. Напряжение сдвига со-

ответственно снижается и в зависи-

мости от фазы сердечного цикла

может менять свой знак.

Патофизиологическое значение

напряжения сдвига открыто недав-

но. Низкие значения этого показа-

теля позволяют агрегатам тромбо-

цитов и другим субстанциям, взаи-

модействующим с интимой, уско-

рять развитие атеросклеротических

бляшек, вызывать утолщение ин-

тимы и фибромышечную диспла-

зию. Это объясняет предпочтитель-

ную локализацию бляшек в каро-

тидном бульбусе, бифуркациях тер-

минального отдела аорты, общей

бедренной или подколенной арте-

риях, т.е. во всех местах, геометрия

которых увеличивает разделение

кровотока и снижает напряжение

сдвига. После образования бляшки

ее дальнейшее распространение

может быть ускорено возникаю-

щим за ней участком со снижен-

ной скоростью кровотока. Сни-

женное напряжение сдвига и виб-

рация, возникающая в артериаль-

ной стенке, могут вызвать постсте-

нотическую дилатацию.

Внутри суженного участка уве-

личение напряжения сдвига выше

некоторых пределов может вызвать

повреждение стенки сосуда, но

пока мало убедительных доказа-

тельств связи данного факта с ате-

рогенезом. Возможно, рецепторы

эндотелия фиксируют увеличение

напряжения сдвига и передают ин-

формацию мышечным элементам

стенки, возникает дилатация сосу-

да, и напряжение сдвига возвраща-

ется к престенотическому уровню.

Это может сглаживать выражен-

ность стеноза, чем можно объяс-

нить некоторые случаи ангиогра-

фических наблюдений «рассасыва-

ния» бляшек. Другие исследовате-

ли предполагают, что повышение

напряжения сдвига при других

сходных обстоятельствах ответст-

венно за артериальный тромбоз

за счет позитивной корреляции с

отложением фибрина и тромбоци-

тов.

Таким образом, стеноз не только

воздействует на давление и перифе-

рическую перфузию, но и имеет

местное немаловажное влияние.

Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1459 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|