|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

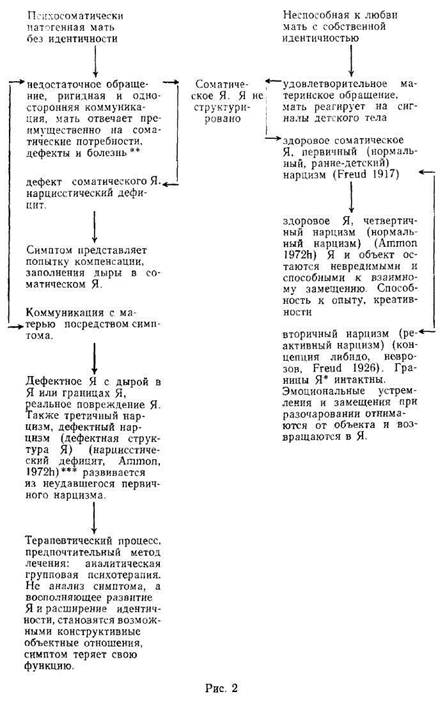

ПСИХОСОМАТИКАВ предшествующих главах о шизофренной и депрессивной реакции, о сексуальной перверсии и пограничном синдроме уже стало ясно, что все эти ранние заболевания Я часто связаны с более или менее выраженной, более или менее хронифицированной психосоматической симптоматикой. Я хотел бы в дальнейшем исследовать психосоматическую реакцию в ее связи развитием Я, показателем нарушения которого она является. Психосоматическое заболевание рассматривалось до сих пор в понятийных рамках учения Freud о неврозах. Психосоматический симптом в соответствии с этим является, как и прочие проявления невроза, выражением конфликта между инстинктивными притязаниями и защитой Я и истолковывается как компромисс, которым недостаточно отраженное инстинктивное желание создает себе искаженное выражение. Freud (1894) в этом смысле понимал психосоматические симптомы истерии как результат специфического процесса вытеснения, который он обозначал конверсией. Соматический симптом понимается при этом как представитель одного или нескольких “невыносимых представлений”, сумма либидинозного возбуждения которых “превращается в соматику”. Этот “прыжок из психического в соматическую иннервацию” (Freud, 1909a) оказывается возможным благодаря специфической предрасположенности, “способности к конверсии”, (Freud, 1894) — мысль, которую Freud позже более дифференцированно понимал в концепции “рядов дополнений” (Freud, 1905a) и “соматического ответа” (Freud, 1905b; 1909b). Компонент Я в генезе соматического симптома видится здесь в защитном действии Я, которое точнее определяется как специфическая форма вытеснения. Mitscherlich (1954) высказал в связи с этой концепцией интересную мысль, что психосоматические заболевания являются результатом двухфазной защиты от инстинктивных потребностей. Последующее вытеснение в соматику происходит, когда психические защитные операции Я прорываются по внутренним или внешним причинам в форме невротических симптомов и психическое совладание с конфликтом не становится более возможным. Остается открытым вопрос, откуда угрожаемое Я берет силы для второй фазы защиты, последующего вытеснения в соматику. Каковы психодинамические процессы, которые превращают организм в локус симптомов, и какую роль играет при этом Я? Mitscherlich сам дает здесь идею, которую, впрочем, далее не развивает. Он говорит о том, что в т. н. “конституционной склонности к болезни, соматическом ответе Freud (1905b “могут скрываться ранние психические травмы и их психосоматические следствия”. Он указывает в этой связи на Freud (1916/17), который считает подобные травмы тем более весомыми, “что они приходятся на время не завершившегося развития и именно благодаря этому могут стать травматичными”. Freud иллюстрирует это следующим сравнением: “булавочный укол в область клетки, отвечающую за клеточное деление, может иметь гораздо более серьезные последствия, чем то же повреждение, нанесенное зародышу или взрослому животному”. Исследования Greenacre (1953, а, b) подтвердили это сравнение. Они смогли показать, что травматичные влияния соматизируются тем сильнее, чем на более ранних этапах развития: они произошли. Если же “соматический ответ”, представляющий предвари тельное условие для возможности конверсии, сам приобретаете в истории жизни, это, с моей точки зрения, вынуждает нас к значительной дифференцировке наших представлений о генезе психосоматических симптомов. Уже Freud (1926) указывает на эту возможность, когда говорит: “Вполне возможно, что психический аппарат перед отчетливым разделением Я и Оно, перед формированием Сверх-Я использует иные методы защиты, чем до достижения этих ступеней организации”. Fenichel (1945) также считал психосоматические симптомы выражением “прегенитального конверсионного невроза”, не делая, однако, из этого далеко идущих теоретических выводов. Rangell (1953) придерживался точки зрения, согласно которой конверсия является защитным механизмом, который может применяться на всех уровнях развития либидо и Я. Freud (1895a) предложил теорию психологии Я, связанную с психосоматической симптоматикой — концепцию “невроза страха”. Он указал на то, что психосоматические “эквиваленты приступа страха” или “ларвированные состояния страха” вполне могут заменить приступ страха и причислил их к защитные механизмам проекции. В “Я и Оно” (1923) Freud развивает концепцию, согласно которой Я может пониматься, как “измененная под прямым воздействием внешнего мира часть Оно”, своего рода “продолжение поверхностной дифференцировки”. Freud в особенности подчеркивает, что восприятие собственного тела представляет собой важный фактор этого процесса дифференцировки. “Собственное тело и прежде всего его поверхность является местом из которого одновременно может исходить внутреннее и внешнее восприятие. Оно воспринимается как другой объект, но при осязании дает ощущение двойного рода, одно из которых может приравниваться к внутреннему восприятию”. В этом смысле Freud констатирует: “Я — прежде всего нечто соматическое, это — не только сущность поверхности, но и проекция этой поверхности”. Schilder (1923) развил эту мысль в своей концепции схемы тела, и Fenichel (1945) следующим образом описывает функцию этого психического формирования, решающую в отношении истории развития: “Благодаря одновременному появлению обоих, внешних тактильных и внутренних сенсорных ощущений, тело становится чем-то отдельным от остального мира и, таким образом, различение себя от не-себя становится возможным”. Он подчеркивает, что психическое представительство тела и его органов, так называемый образ тела, делает возможным представление о собственном Я и поэтому имеет основополагающее значение для дальнейшего развития Я. Образ Я является ядром Я. F. Deutsch (1953) использовал эту концепцию соматического Я для объяснения психосоматических заболеваний: он указывает на то, что при психосоматических заболеваниях также вовлекаются психические представительства нарушенных соматических функций. Репаративные попытки Я для восстановления интактного представления о теле нарушаются невротизирующими воздействиями окружения, амальгамирующимися с ранними нарушениями развития Я и инстинктов и формирующими вместе с патологически измененным восприятием собственного тела базу для психосоматического заболевания. Основываясь на своей концепции роли картины тела в генезе психосоматических заболеваний, Deutsch (1959) подверг понятие конверсии кардинальному пересмотру. В качестве формирующего принципа процесса конверсии он обозначает символизирование и исследует его функцию для отношений с соматическим Я и объектных отношений. Я соединяет опыт отдаленности от внешних объектов прежде всего с чувством, что части собственного тела отделены и утрачены. Проекцией чувственного восприятия своего тела на воспринимаемые отдельно части внешние объекты, так сказать, вновь соединяются с телом, восстанавливая его утраченную неповрежденность. Этот процесс, благодаря которому внешние объекты вообще могут принимать характер реальности, Deutsch обозначает как символизацию или ретроекцию. Он предполагает, что символизирующая ретроекция является последовательным процессом, и считает, что его нарушения вызывают симптомы конверсии или психосоматические заболевания. В развитии картины тела и выделении собственного тела из мира восприятия особое значение имеет восприятие боли, на что указал уже Freud (1923). Он констатирует: “Стиль, в котором при болях приобретается новый опыт своих органов, может быть, определяет собой последующее представление о собственном теле”. Тем самым болевой опыт приобретает конституирующую функцию в развитии Я, и возникает вопрос, какое значение в этой связи должна иметь боль, связанная с психосоматическими заболеваниями. Federn (1925b) подверг глубокому анализу условия болевого опыта и динамику его нарушений. Хотя он в основном занимается “психической болью”, его понятийная конструкция, с моей точки зрения, плодотворна также и для теории психосоматических заболеваний. Federn понимает болевой опыт как специфическое достижение Я- Он отличает болевое страдание (suffering) от простого чувства боли (feeling). Болевое страдание он понимает как активную способность Я включать в свои границы и прорабатывать (“съесть и переварить”) болевое впечатление — отсутствие удовлетворения потребности или потерю любимого объекта. Чувство же боли, напротив, Federn понимает как процесс, при котором вызывающее боль событие не может быть включено в границы Я, а воспринимается лишь как нападение извне, болезненно затрагивающее внешние границы Я. Болезненное впечатление поэтому не может быть переработано Я. При каждом возвращении или воспоминании оно с той же интенсивностью наталкивается на неизмененную границу Я и обладает травматическим эффектом. Эта неспособность Я перерабатывать болезненное впечатление, т. е. или впитать его и дифференцироваться от него, или изолировать его от страха и чувства вины с помощью защитных механизмов — Federn понимает как выражение недостатка присущего Я нарцисстического либидо, занимающего границу Я и сообщающую ей качество органа чувств. В то время, как достаточное нарцисстическое замещение своих границ позволяет Я сначала переносить, а затем адекватно перерабатывать воспринимаемую боль, недостаток нарцисстического замещения границы Я делает Я пассивным относительно каждого болевого впечатления. Каждая фрустрация, каждая потеря объекта воспринимается как непосредственная угроза интеграции Я и должна как таковая отражаться. Federn характеризует слабость Я как “первичную недостаточность”, вследствие которого Я остается неспособным принять и переработать связанное с болью страдание, и предполагает, что эта первичная недостаточность становится исходным пунктом порочного круга, в котором накапливаются непереработанные болевые восприятия в форме простого, внешнего чувства боли, чтобы, наконец, навязать слабому Я отраженный болевой опыт в форме депрессии. С моей точки зрения, психосоматическое заболевание имеет динамику, сходную с той, которую Federn описывает для депрессии. Психосоматическое заболевание может имеет функцию защиты нарушенного Я от дезинтеграции в качестве “эквивалента приступа страха” или депрессии. Для Alexander (1951) возникновение “психологических и соматических симптомов происходит в одном организме”, он видит в этом лишь “две стороны одного и того же процесса”. Для него отделение психологического исследования от соматически-физиологического есть прежде всего проблема организации научной работы в целом. Единство психосоматического процесса подчеркивал также Schultz-Hencke, формулируя его в своей теории о коррелятах одновременности. Mitscherlich (1954) говорил об одновременном психосоматическом процессе и придерживался представления, что для научной работы психосоматический дуализм должен оставаться определяющим. В этом смысле он требует, следуя Freud, “чистоты методов” соматического и психологического исследовательских подходов. Вслед за Mitchrlich (1954), de Boor (1965) предложил для одновременного психосоматического механизма концепцию взаимосвязанных процессов психического и соматического развития, предполагая, что эти процессы генерируются ядром соматической или психической организации. Психосоматическое заболевание видится, следовательно, как выражение разрыва параллельного психосоматического 'Процесса, причем Mitscherlich (1966—67) находит интересное различие между еще психосоматическими заболеваниями, которые он понимает как нарушения в рамках психосоматической связи, и обычными соматическими заболеваниями, характеризующимися наступившей соматической “автономией дефекта”. С моей точки зрения решающая проблема психосоматических исследований заключается не столько в вопросе дуалистической или монистической концепции связи психического и соматического. Ограничение исследований и построения теорий заложено, прежде всего, в индивидуально-психологическом понимании проблем, которое до сих пор господствует как в психоаналитических исследованиях в этой области, так и в традиционной медицине. Я склоняюсь скорее к предположению,, что проявления психических и соматических нарушений в каждом случае указывают на нарушения межличностного процесса психического и соматического развития, и что поэтому любая форма патологии, в том числе и проявляющаяся в образе индивидуального носителя, восходит к патологическому нарушению взаимодействия в группе, членом которой является больной, служащий ей как носитель симптомов. Разрыв целостного психосоматического процесса в индивидууме основывается, следовательно, на разрыве межличностного целостного процесса в группе, в которой он живет или вырос. В первые месяцы после рождения потребности ребенка проявляются как сменяющиеся состояния напряжения и удовлетворенности и воспринимаются таковыми матерью и ребенком. При нестабильном и дефектном реагировании матери на эти проявления не может развиваться дифференцировка внутреннего и внешнего. Возникают расплывчатые границы Я, идентичности тела и доверие к собственным соматическим функциям нарушаются неадекватным или клишированным поведением матери. Ramzy и Wallerstein (1958) могли, например, показать, что способность ощущать боль формируется лишь в ходе раннего развития в общении ребенка с матерью. Federn (1952a) говорит об очевидности границы соматического Я, которая должна оставаться интактной, чтобы внешний мир оставался очевидным. “Мы обладаем... постоянным чувством очевидности внешнего мира, возникающего вследствие того, что импульсы из внешнего мира проходят через границу соматического Я с особым качеством ощущений и чувства соматического Я. Психическое представительство границы соматического Я, чувство его очевидности отсутствует иногда лишь частично, например для ног при ходьбе, или для слуха, лица или вкуса. Легкая степень или простое притупление границы Я еще может компенсироваться волевым усилием. Это усилие сопровождает хорошо нам знакомую проверку реальности. Одновременно с ней устанавливается чувство очевидности. “Т. н. нормальный человек имеет постоянно и незаметно все свое чувство соматической границы, позволяющее чувствовать окружающий мир отдельно. Чувство очевидности основано на обращенном к Я, еще лучше на вложенном в чувство Я либидо. Лишь либидо формирует наше Я”. Ребенок, однако, в самом раннем периоде жизни вынужден опираться на мать как на вспомогательное Я, которая во взаимодействии с ребенком формирует его соматические границы адекватным реагированием на его потребности. Если мать не в состоянии делать это последовательно, то ребенок испытывает в фазе т. н. первичного нарцизма реальное повреждение: я говорю в этой связи о нарцисстическом дефиците, который тянется через последующие ступени развития. Межличностный процесс в симбиозе между матерью и ребенком имеет, таким образом, решающее значение для формирования соматического Я ребенка; здесь решается — успех или неудача (см. рис. 2).

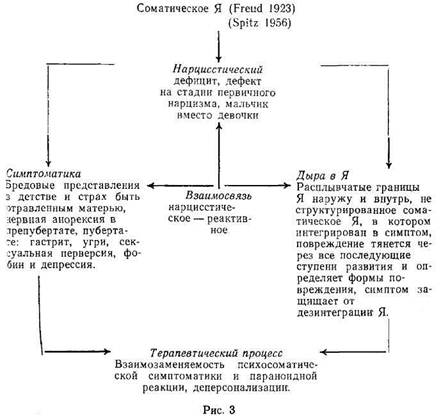

Самость развивается по образцу ее первых объектных отношений. Объект, который до того был составной частью Я, формируется вначале как частичный объект из еще не структурированного Я. Путь к обретению себя или автономии Я является одновременно нарцисстическим и привязанным к объектам. По Spitz (1959) он тянется от соматического Я к восприятию не-Я, к первобытной самости и далее к нахождению идентичности. Поскольку для формирования идентичности жизненно необходимо нарцисстическое подтверждение соматического рода и эмоциональной атмосферы, дыра в Я означает комплементарное заполнение психосоматической симптоматикой, чтобы таким обходным путем выровнять нарцисстический дефицит и, наконец, получить теплоту и эмоциональную обращенность окружающей группы. Этот двусторонний процесс развития Я, с моей точки зрения, в особенности существенен для рассмотрения психосоматической симптоматики, поскольку объектные отношения психосоматически реагирующего человека застревают на первичной нарцисстической стадии. У психосоматического больного формируется позднее как частичный объект психосоматический симптом, который до того был интегрирован в его еще не структурированном соматическом Я, и заполняет дыру в Я. Отграничение собственной идентичности есть не индивидуальное достижение, детское Я зависит от помогающей матери и понимающей группы, которые как “facilitating environment” (Winnicott, 1972) поддерживает ребенка в удовлетворении его потребностей, опробывании и развертывании его функций Я. Если эта поддержка отсутствует или выражается в форме контролирующего все проявления жизни регламента, тогда шаг к собственной идентичности затрудняется, чему сопутствует деструктивная агрессия и бессознательное чувство вины. Симбиоз остается неразрешенным. Процесс выхода из симбиоза должен протекать по возможности синхронно у матери и ребенка и быть приспособленным к ступеням развития ребенка. Если же доминирует структура потребностей матери, которая хочет преждевременно освободиться от своего ребенка, происходит задержка развития Я ребенка. Ребенок должен развивать защитные механизмы для восстановления равновесия поглощающим силы образом. Будущий психосоматический больной воспринял как травму эту внезапную разлуку в своем самом раннем детстве, наполнившую его чрезвычайным страхом. Все силы Я в будущем направлены на избежание повторения этого страха. Психосоматический симптом может в этом смысле пониматься как компенсирующая защиты от угрожающей дезинтеграции Я. В этом смысле можно понимать психосоматическое заболевание также как нарушенную функцию умения сказать “нет”. По Spitz (1959) активная агрессия (в моем определении — функция Я конструктивной агрессии) появляется после удавшегося разделения Я и Самости и связана с достижением функции суждения, умения сказать “нет”. При этом Я не остается пассивным относительно неприятных стимулов, а регулирует коммуникацию в плане дифференцировки действий. У психосоматического пациента эта способность суждения ослаблена, поскольку он не может различать Я и Самость. В детстве мать реагировала с особой беспомощностью на активные и агрессивные импульсы ребенка, которые воспринимала как нарцисстическую обиду. Репаративные выражаемые мускулатурой стремления ребенка отрицались, не распознавались и запрещались. Отсюда следуют: снижение подвижности, гиперактивность и превращение конструктивной агрессии в деструкцию, направляемую против собственного тела. Психосоматически реагирующий человек говорит “нет” себе самому. Spitz (1959) понимает “нет” как основу способности коммуницировать. Психосоматически больной направляет свою агрессию на интернализованный в соматическом Я частичный объект. Я учится в этой фазе идентификации наряду со способностью к отграничению Я также наблюдать и перенимать общение с матерью, т. е. быть наблюдающей и оберегающей матерью. Поэтому понятно, что психосоматик завороженно, боязливо или строго наблюдает за своими функциями тела и изменениями, так, как если бы они не принадлежали ему. Студентка 27 лет сообщила на групповом анализе (она с детства страдала бронхиальной астмой), что ее мать недавно написала ей: “Твое здоровье, дитя мое, есть моя наибольшая забота”. Типичными для подобных матерей являются напрасные усилия ребенка добиться от них признания личного вклада детей в достижение собственной идентичности, успеха в учении и работе, партнерских отношениях, быту и путешествиях. Мать постоянно их игнорирует, обесценивая все эти усилия или считая их опасными для здоровья. Лишь когда дочь становится вольной и беспомощной, мать найдет время, любовь и внимание. Психосоматически патогенной матери свойственна эмоциональная холодность и доминирующее поведение. Она безжалостно напяливает на ребенка свои собственные защитные механизмы и психические потребности. Это поведение психосоматик повторяет позднее в своем окружении, которое также должно ориентироваться на болезнь и связанные с ней потребности. Wisdom (1961/62) следующим образом отличает психосоматическое заболевание от истерической конверсионной симптоматики: “При истерии плохой элемент (интроецированный, воспринимаемый разрушающим объект. — G. А.) принимает соматическое выражение, в то время, как при психосоматическом расстройстве реагируют на плохой объект”. При истерии конверсионный симптом является выражением символизируемой защиты Я, при психосоматическом заболевании симптом свидетельствует именно о неспособности Я к символизированию. Злой объект не символизируется, а отражается, защита использует собственное тело, поскольку отграничение от злого объекта не удалось уже на архаическом уровне соматического Я. Таким образом, я понимаю психосоматический симптом как попытку компенсировать не удавшееся отграничение Я. В этом плане следует также видеть смещение симптомов, с которым мы постоянно встречаемся в ходе лечения (Garma, 1967, 1969). Это смещение симптомов имеет различные аспекты, которые в особенности становятся отчетливыми, когда за устранением психосоматического симптома следует психическая реакция или глубокая депрессия. Я хотел бы кратко проиллюстрировать смещение симптомов на примере из моей практики. Студент, который в детстве постоянно страдал от мучительных кожных заболеваний — экзем и гнойных высыпаний преимущественно на руках и лице — заболел в подростковом возрасте тяжелой бронхиальной астмой, которая сохранялась свыше 10 лет. Когда он с помощью курса аутотренинга смог избавиться от приступов астмы, он впал в состояние глубокой депрессии, которое в конце концов привело его к психоаналитическому лечению. В ходе анализа он смог испытать состояние чрезвычайной подавленности, которое он обозначал как “астма без астмы”. Защитный характер психосоматического заболевания отчетливо виден в этом случае. Мы знаем примеры, когда психотически реагирующий пациент становится свободным от психотической реакции на время соматического заболевания. На это обстоятельство среди других указывали уже С. G. Jung (1907) и Dreyfuss (1908); Kuetemeyer (1953) связал с этими наблюдениями свою теорию “характера эквивалента” психосоматического заболевания. Этот характер эквивалента психосоматическое заболевание приобретает, прежде всего, в связи с бессознательной динамикой в семейной группе. Носитель психосоматического симптома имеет определенное значение в поддержании гомеостаза семьи. Эта гипотеза является результатом изучения и лечения 1987 пациентов, которые с 1965 г. в течение 7 лет наблюдались мной и моими сотрудниками в Берлинской Немецкой Академии Психоанализа. Из этих 1987 пациентов 35% имели психосоматические расстройства. В 11% случаев семья распадалась после того, как “носитель симптомов” покидал семью, чтобы учиться в другом городе; в 21% другой член семьи, часто сама мать, перенимал роль носителя симптомов. Можно сказать, что слабейший член семьи должен взять на себя роль носителя симптомов, чтобы спасти семью от распада; в 3% случаев наступала психотическая реакция другого члена семьи. Исследованные и леченные нами больные студенты обращались не в связи с их психосоматическими симптомами, а с общими жизненными трудностями, проблемами в работе, страхом общения и неспособностью к партнерским отношениям. Это обстоятельство сильно повлияло среди прочего на наши исследования и технику лечения психосоматических синдромов, а именно: обращение с психосоматическим симптомом и анализ конфликтов, стоящих за симптомами. Я хотел бы различать первичные и вторичные психосоматические заболевания. В первом — первичные функции Я затронуты как выражение очень раннего и тяжелого заболевания Я, напр., нарушения речи, походки, питания, зрения и слуха. Симптомы при этом фиксированы и малоподвижны, они фиксированы в целостном соматическом процессе. При вторичном психосоматическом заболевании достигается ступень формирования символов на уровне органного языка. Оно увязано с ситуацией и подлежит, скорее, смещению симптомов, причем болезненный процесс может принимать деструктивные формы на службе враждебного сверх-Я. В целом я вижу психосоматическую реакцию как нарушение автономной функции Я конструктивной агрессии (Ammon, 1970a, 1973). В анализе психосоматических реагирующих пациентов мы постоянно находим, что мать, под давлением представления идеального Я о хорошей и совершенной матери, воспринимает телесные проявления, в особенности пол, соматические потребности ребенка, как нарцисстическую обиду. Ребенок первично воспринимается как дефектный. Защищаясь от этой обиды, мать навязывает ребенку ее собственное бессознательное ожидание совершенства и реагирует враждебностью и непониманием на протест ребенка. Лишь соматическое заболевание ребенка позволяет матери подтвердить восприятие себя как хорошей и совершенной матери. При этом мать реагирует на заболевание ребенка противоречивым образом. 1. Мой ребенок болен. Сейчас я буду отдавать ему всю свою любовь и заботу и покажу, что, вопреки беспомощности и несовершенству ребенка, являюсь хорошей матерью (бессознательно: пока мой ребенок болен, я могу любить его без чувства вины). 2. Мой ребенок болен. То, что он уродлив и несовершенен, не может быть поставлено мне в упрек (бессознательно: то, что я не могу любить своего ребенка, связано с тем, что он не такой, каким должен был быть). Это двойное послание матери в реакции на ее больного ребенка сравнимо с коммуникацией double-bind в шизофренных семейных структурах (Bateson, 1969; Weakland, 1969; Ammon, 1971а, b, с, 1972а). И при психосоматически патогенном симбиотическом взаимодействии амбивалентность поведения матери не должна вскрываться. Она, однако, отчетливо проявляется, когда выздоровевший ребенок вновь теряет обращение матери, испытанное им во время болезни, и должен вновь бороться за него с помощью смены симптомов или рецидива старого заболевания. Психосоматическое заболевание имеет тогда двойную функцию: 1. Оно освобождает мать от конфликта амбивалентности к ребенку и позволяет ей эмоциональное обращение к нему, созвучное ее бессознательным требованиям и страхам. Как мать больного ребенка, она может отграничить собственную роль и позволить ему отграничение в некоторых областях, например, интеллектуальной. 2. Оно дает ребенку, благодаря приспособлению к бессознательному конфликту амбивалентности матери, пространство для развития своего Я в других областях и своего отграничения. Ребенок платит, однако, за эту стабилизацию симбиотических отношений чувствительным ограничением. Он должен, так сказать, на своей шкуре выносить конфликт амбивалентности матери. Мать, компенсирующая бессознательное отвергание ребенка уходом за больным ребенком, вынуждает его самому сказать “нет” своему организму. F. Schaeffer (1961) указал в этой связи на “хроническое предательство себя”, проявляющееся в деперсонализованном жизненном опыте психосоматически больного он говорил об “отношении патологической верности”, с которым больной относится к своему психосоматическому страданию. Психосоматический симптом выполняет два требования Сверх-Я. Он превращает соматическую основу чувства Я в чуждое Я, в не-Я, и допускает соматический опыт в сознание лишь в форме дефицитарного, плохого, часто вызывающего отвращение. Одновременно соматическое Я своим заболеванием выкупает у ограничений Сверх-Я внимание, уход и эмоциональное обращение как благодаря повышению функций своего Я, так и от окружающей группы и общества, которые реагируют заботой на психосоматический симптом, на психическое же заболевание— отверганием и непониманием. Именно потому, что соматическое заболевание понимается в нашем обществе как чуждый личности, анонимный соматический процесс, его позволительно воспринимать всерьез и пользоваться им как средством регулирования своей судьбы. Мы наталкиваемся здесь на, быть может, самое существенное отличие психосоматического заболевания от динамики при психозе. В то время, как при психозе граница между Я и не-Я прорывается и Я, наводненное бессознательным, одновременно пытается сохранить и вернуть свою интегрированность с помощью архаических защитных механизмов, психосоматический симптом становится как раз средством освобожденной от сознательного чувства вины коммуникации Я с внешним миром и собственным организмом. Динамику психосоматической патологии я хотел бы проиллюстрировать сравнением с другими формами заболеваний Я. Специфическая динамика невроза, психотической, перверсной и психосоматической реакции определяется историей ранних объектных отношений. Объект должен в этой связи означать как внешний объект в смысле не-Самости, так и соматическую Самость для Я. При неврозе объектные отношения развиваются как относительно реальности, так и относительно Я. Здесь речь идет, прежде всего, об интрапсихическом конфликте между развитыми психическими системами, определяющим картину болезни. При психозе связь с внешней реальностью утрачивается в смысле утраты различия между внешней и внутренней реальностью, переживания и поведение больных полностью определяются реально переживаемыми потребностями фантастического всемогущества и инстинктов. Таким образом, границы Я могут в одном случае быть интактными, хотя и угрожаемыми конфликтом, в другом же они разрушены — ситуация, которой сопутствует регрессия на архаические первично-процессуальные защитные механизмы. Невротик инсценирует свой бессознательный конфликт в сновидениях, навязчивых действиях, симптомах конверсии и поддерживает при этом в широких областях свои объектные отношения. Психотически реагирующий пациент отреагирует сновидения, страхи, обсессии в реальности, которая становится сценой его безграничного Я. Перверсия и психосоматическая реакция сходны в том, что занимают промежуточное положение. С моей точки зрения, речь в обоих болезненных проявлениях идет об одной и той же психодинамике. Khan (1968) описывает перверсное поведение как попытку “техникой интимности” создать объектные отношения, которые одновременно таковыми не являются. “Эта техника интимности, механизмом которого является поведенческое отреагирование, соединяет в хрупком балансе защитное использование регрессивного удовлетворения прегенитальной инстинктивной природы, а также мобилизацию архаических психических процессов в надежде освобождения и расширения Я в независимую и координированную организацию и достижения чувства идентичности”. Эта конструктивная надежда на саморазрушающую перверсную активность терпит неудачу из-за того, что Anna Freud (1952) описала как “неспособность любить и страх эмоциональной сдачи в плен”. Формулировка Khan динамики перверсий поразительно сходна с динамикой психосоматики. Перефразируя известное выражение Freud, можно сказать, что психосоматический симптом является негативным отпечатком перверсии. Ибо способ, которым перверсный человек устанавливает и поддерживает объектные отношения со своим партнером или сообщником, аналогичен объектным отношениям психосоматически больного со своим телом. 1. Больной организм воспринимается им как объект, не-Самость, с которым он хотел бы установить интимные отношения, субъективно позволяемые ему Не-Самостью. 2. Чтобы установить отношения с организмом, последний должен оказаться чужим, что достигается тем, что перед Я он предстает чужим. Одновременно же болезнь как заболевание собственного организма отвечает потребности психосоматика самому найти объект, с которым он установит отношения. 3. Партнером психосоматически больного является его собственное тело (объект). Больной организм воспринимается как не относящийся к Я и как таковой может быть принят. Одновременно же он может восприниматься как собственное тело и болезнь как сделанная самим. С моей точки зрения, мы можем распознать в психозе, перверсии и психосоматическом заболевании формы реакций на преэдипальные нарушения первых объектных отношений. Общим для всех трех выходов из “симбиотического комплекса” (Ammon, 1969с; 1970а; 1971а, Ь, с; 1972а, d) является то, что ребенок всегда выходит с нарцисстической раной. Для иллюстрации моего тезиса о структурном родстве архаических формаций Я привожу случай, в котором произошла смена психосоматической, психотически-параноидной и перверсной реакции в ходе терапевтического процесса. Здесь речь идет о студенте-химике 22 лет, который в детстве был нежеланным ребенком. Мать хотела девочку, полагая, что девочка будет более ласковой и ее дольше можно будет держать при себе, в то время, как мальчика она вынуждена будет воспитывать твердым и самостоятельным. Она кормила ребенка грудью лишь в первые дни после рождения. В ходе терапии пациент сообщил о воспоминании из раннего детства. Это было зимой, погода была очень холодная и он стоял без перчаток, промерзший, в саду. Он говорил: “Я должен всегда стоять на холоде, я могу лишь мерзнуть и голодать, мне нельзя ничего другого”. Свою мать он описывает как человека с твердым характером, повышенной заботой о чистоте, никогда не болевшую и подавлявшую сексуальность. У отца, напротив, были слабые нервы, он был раздражителен и страдал гастритом. Дед по материнской линии был “психопат”, уже в 50-летнем возрасте оказавшийся в старческом приюте в связи с преждевременной сосудистой мозговой патологией. Мать представляла деда пациенту как пугающий пример женственности у мужчины. Жесткое воспитание должно было предотвратить, чтобы мальчик не стал похожим на своего деда. В предпубертатном периоде у пациента развилась нервная анорексия. Мать била сына, отказывающегося от еды, таким образом, что соседи хотели подать на нее в суд за жестокое обращение с ребенком. В пубертатном периоде появились психосоматические симптомы: угри и хронический гастрит. Его внешность приняла женственные черты: лицо было мягким, дружелюбным, он носил длинные волосы; угри обезображивали его лицо. Пациент обратился за помощью преимущественно в связи с сексуальными проблемами и фобиями, он страдал гастритом я угрями, что постоянно ухудшалось с пубертатного периода (см. рис. 3). В ходе первых лет своей аналитической групповой психотерапии он демонстрировал выраженную симптоматику в форме гастрита, сопровождавшегося лихорадочной артритической реакцией, повлекшей за собой длительный перерыв в лечении в связи с госпитализацией. После дезактуализации психосоматических симптомов пациент продемонстрировал параноидную реакцию. Она была усилена диагностической беспомощностью врачей перед артритической реакцией, которой врачи не могли найти объяснения. Пациент страдал бредовыми представлениями о том, что он гомункул, человек, сделанный в реторте.

Врачи в клинике, как он считал, знают об этом, постоянно наблюдают за ним в установленное в палате телевизионное устройство и пытаются отравить лекарствами. В стационаре он по назначению больничных врачей получал индивидуальную терапию. По мере того, как групповой терапевт регулярно наблюдал больного на индивидуальных сеансах и с пониманием на него реагировал, артрит прошел, и пациент понял его как необходимый призыв о помощи в виде хорошего психоаналитического питания. На одном из сеансов он вспомнил, что уже ребенком думал, что не зачат своими родителями, а рожден в реторте. В последние годы он, однако, совсем забыл про это. В этом бреде гомункула в особенности ясно проявляются чувства деперсонализации, параноидный бредовый мир и связь с психосоматической реакцией, определяющей картину болезни этого пациента. В своем бредовом переносе пациент также предполагал, что я и мои сотрудники знаем о содержании его бреда и наблюдаем за ним. Он вспомнил также, что уже ребенком страдал от представления, что мать хочет отравить его. Он предполагал тогда, что она вместе с другими членами семьи затевает заговор против него с целью наблюдать его соответствующими техническими аппаратами. На этом сеансе он сообщил, что у него в ожидании сеанса появляется чувство холода, проходящее лишь во время сеанса. Одновременно он вспоминал о враждебности своих родителей к вопросам секса; они и в 20-летнем возрасте запрещали ему контакты с девочками. Он высказывал желание смерти родителей, на что реагировал чувством вины. Вспоминая это, он дрожал всем телом и был близок к коллапсу. Он также очень остро реагировал на свое чувство вины относительно сексуальных желаний и фантазий. Он сообщал, что незадолго до стационирования пытался вместе с друзьями и подругами отвлечься от своей печали и страхов сексуально-мазохистскими играми с привязыванием и плетью, созданием порнографических фильмов, подглядыванием за половым актом Его чувства вины в связи с этим, несомненно, являются основой для усиления его соматических симптомов. В ходе терапии он рассказал сон, отчетливо описывавший раннее нарушение отношений с матерью. Сны психосоматически реагирующих пациентов имеют особое качество, они выражают конфликты пациентов, так сказать, образным психосоматическим языком. Так же, как психосоматический больной на тесте Роршаха чаще дает органные ответы, его сны заняты органными интересами. О значении для пациентов с больным Я умения видеть сны я уже указывал выше (см. тж. Ammon, 1972 i, k). Сон пациента был следующим: “Мои родители и я пошли гулять. Мы проходили мимо луга, слева внизу была натянута проволока с маленькими шипами и крючками внизу. Наверху стоял грубый, глупый, худой, небрежно одетый старый крестьянин. На проволоке висели сначала шляпа, потом овца и кролик (проволока была продернута через рот и задний проход). Крестьянин привел проволоку в движение, после чего шляпа сдвинулась вперед, к шипам, затем побежал баран и кролик (который или бежал сам, или его тянула проволока, я этого не знаю). Во всяком случае, овца хотела добраться до шляпы, а кролик — до сосцов овцы. Я уже не знаю, была ли овца, когда достигла низа проволоки, разорвана внутри крючками. Во всяком случае, это произошло с кроликом. Хотя он истекал кровью, он пытался из последних сил добраться до сосцов овцы и пить молоко. Я был в ужасе, видя это, и хотел в бешенстве наброситься на мучителя животных. Моим родителям это было все равно, моя мать постоянно почесывала свою левую грудь и двигалась туда и обратно”. Анализ сна догадками пациента позволяет уяснить ставший в переносе отчетливым психогенез психосоматического процесса, как относительно гастрита, так и кожной патологии, угрей. В переносе, как и в отношениях с матерью, выявилось, что пациент никогда не получал достаточно материнского молока и кожного тепла. Он понимал, что он сам —этот кролик, у которого внутри все рвется, тогда как он безуспешно требует материнской груди и тепла материнского тела. Он понял “реакцию нет” материнской груди, и в анализе сна пациент вспомнил сведения, полученные от матери, о том, как скоро она прекратила кормить его. Чем больше кролик старается, тем больше крови он теряет. Пациент вспомнил о том, что эти чувства всегда усиливались, когда он требовал тепла, дружбы и понимания. Важным в описанном примере пациента является раннее нарушение отношений матери и ребенка в оральной фазе, наступившее вскоре после рождения, и замена открыто параноидного психоза в детстве психосоматическими симптомами и перверсиями в пубертатном периоде, когда он нашел вне семьи новые фигуры для идентификации, с которыми тесно сблизился. В ходе групповой психотерапии была установлена, аналогично происходившей в детстве, флюктуация между параноидным психозом и психосоматикой. Пациент чувствует себя уверенно лишь в состоянии неидентичности, он мучается вопросом, может ли доверять терапевту, и колеблется не только между различными терапевтическими направлениями, но и между соматическим и психотерапевтическим лечением. У пациента речь шла о первичном дефиците Я, который я обозначаю как нарцисстический дефицит. Пациент не получил в детстве от матери то, что ему нужно было для развития Я в самом раннем периоде. Этот дефицит позже был заполнен психосоматической озабоченностью организма и психики. Следует поэтому говорить о психосоматическом нарцизме. Изучение генеза психических и соматических или психосоматических нарушений в процессе развития в группе делает, в моей точки зрения, целесообразным говорить об общем начальном пути патогенного развития и изучать взаимодействие “многих этиологических факторов” в самой групповой ситуации. Из этого следуют далеко идущие следствия для диагноза и терапии. Речь идет о том, чтобы имеющиеся болезненные картины, так сказать, разложить на составные части в ходе терапии, чтобы выяснить динамику взаимодействия. Больному нужно, иными словами, предоставить восполняющее развитие Я вплоть до собственной идентичности. Классификация картин болезни, проявляющаяся в устройстве профилированных психосоматических отделений, нацелена, с моей точки зрения, в прямо противоположном направлении. Такая организация, которая буквально воспринимает вопрос пациента: “что у меня?” и пытается ответить на него всё большей специализацией, упускает возможность правильно понять этот вопрос как искаженную форму вопроса “кто я, кем мне позволено быть?” Традиционная медицина, психиатрия и психотерапия, фиксированная на устранении симптомов, повторяет ту же ошибку, которая сделана в патогенной ситуации задержанного патогенного симбиоза, в которой мать и группа не позволили ребенку высказать вопрос о собственной идентичности и отграничить себя как полноправную личность, оставляя без ответа вопрос о симптоме. Для интерниста психосоматический больной представляет собой привычное зрелище. Психосоматический больной склонен к тому, чтобы с помощью симптомов соблазнить врача к совместному поведенческому отреагированию и, тем самым, контролировать ситуацию лечения. Речь идет не столько о том, чтобы вызвать у пациента осознание психической обусловленности своих симптомов, это было бы лишь формальным признанием. Если пациента направят, он послушно придет к психоаналитику. Гораздо важнее спросить о жизненной ситуации пациента, его конфликтах, страхах, трудностях общения, чтобы на этом основании направить для параллельного лечения к психоаналитику. Для терапии психосоматических симптомов из предшествующих выкладок следует, что симптом ни в коем случае не нуждается в прямом подходе. Это означало бы отнять у пациента механизм защиты, который насущно необходим ему для поддержания своей идентичности Я и способности выполнения функций Я. В противоположность общепринятой практике психосоматических клиник и отделений, которые в центре усилий ставят психосоматический симптом, основанная мною берлинская школа не устраняет симптом прямо, чтобы избежать психотических реакций. Вместо этого терапевт пытается — обходя симптомы, т. е. используя технику, применявшуюся Knight (1953) при пограничной ситуации и Khan (1968) с перверсиями, — прямо разговаривать с пациентом о его потребностях, страхах, агрессиях и фрустрациях. Если при этом в ходе терапии защитный механизм психосоматического симптома станет ненужным, он исчезнет сам собой. Это, конечно, не означает, что следует отказаться от соматичесокого медицинского обслуживания интернистом, пока пациент демонстрирует психосоматические симптомы. Соматический симптом, однако, рассматривается не как существенная проблема в лечении, в центре терапевтической коммуникации ставятся нарушения раннего детства. Психосоматический симптом не всегда удается устранить полностью. Психоаналитическое лечение психосоматического синдрома относится к сложнейшему из всех видов терапии. Иногда следует скромно удовольствоваться чисто медицинским продолжением лечения симптома. Анализ возможностей жизни и нахождения идентичности пациента, тем не менее, часто дает возможность снижения симптоматики (речь при этом идет о следующих синдромах: бронхиальная астма, кардионеврозы, артериальная гипертония, нефролитиаз, гастриты, язва двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, экзема, угри, гиперфагия и т. д.). В качестве терапевтической техники в лечении психосоматического симптома пригодны прежде всего аналитическая групповая и терапия средой. Группа и терапевтическая среда позволяют с одной стороны расщепление переноса (multilateral transference), с другой — группа воспринимается как мать, давая больному возможность вновь пережить в группе конфликт своего детства. В особенности же важно, что группа и среда позволяют прямую интерпретацию, которая может обойти защитный механизм психосоматического симптома. Именно в терапии с перверсно, психотически и психосоматически реагирующими пациентами постоянно можно убедиться, что эти пациенты имеют чрезвычайно малые возможности для инсайта в свои конфликты. Конфликт, угрожающий интеграции Я, и связанная с опытом нарцисстического дефицита, ставшая деструктивной, искалеченная агрессия столь сильно отщеплены от сознания, что лишь расщепление переноса в защитных рамках матери-группы позволяет непрямой доступ к конфликтам. Я указывал на то, что защитные механизмы при психосоматической патологии являются скорее не выражением вытеснения со стороны Я, а следствием сильных притязаний Сверх-Я, которое архаически враждебно подавляет Я. Возникает парадоксальная ситуация, при которой больной должен стать соматически больным, чтобы добиться материнского ухода и эмоционального обращения, причем этот уход и обращение не приносят ему пользу, поскольку он должен оставаться больным. Я думаю, что здесь возникает большая общественная проблема: общество в целом ведет себя как мать, которая может выносить своего ребенка лишь как больного и панической защитой реагирует на творческие попытки, пригодные для того, чтобы изменить ситуацию. В аналитической групповой терапии мы можем показать возможности для изучения психосоматической динамики. Ибо в Здесь и Сейчас терапевтической группы можно наблюдать, какая динамика определяет психосоматический процесс. Мы можем видеть, на какое поведение в группе пациент реагирует психосоматически; и его позиция в группе, способы взаимоотношений позволяют нам сделать вывод о пространстве, которое мать отдавала сыну в диаде симбиоза, и о том, позволяла ли общественная ситуация матери развить собственную идентичность. Из анализа группового процесса мы можем получить психо- и социогенетические опорные пункты относительно процесса смены симптомов в ходе терапии. По моим наблюдениям почти все члены группы в ходе психотерапевтического процесса демонстрируют в разное время психосоматические симптомы. Смена симптомов происходит здесь как в индивидуальной терапии. При этом психосоматические симптомы меняются в длительно работающей группе так, как если бы сама группа представляла собой единый организм. Резюмируя, мы могли бы сказать, что инстинктивно-психологическая модель Freud не может быть более адекватной пониманию и терапии психосоматического синдрома. В психосоматическом симптоме отражаются не вытесненные конфликты или отвергнутые Я инстинктивные желания, а нарцисстический дефицит, дыра в Я, приобретенная в нарушенных в раннем детстве отношениях матери и ребенка. При этом Я ребенка претерпевает тяжелое нарушение на стадии первичного нарцизма. Психосоматический синдром является поэтому не только символическим выражением вытесненного конфликта, он должен пониматься как архаическое заболевание Я в смысле соматического психоза, компенсирующего грозящую дезинтеграцию Я. Аналитическая групповая терапия является местом для терапии болезней Я. Для слабого Я, которое не может выдержать классического анализа, группа благодаря многостороннему переносу предоставляет восполняющее развитие Я вплоть до собственной идентичности. Симптом не стоит в центре психотерапии, тем самым теряя свою коммуникативную функцию. Психосоматическая реакция вместе с психозом и перверсией относится к архаическим болезням Я. Относительно техники психоаналитической терапии из этого следует важность обхода психосоматического симптома, который не следует убирать аналитически, и сосредоточения на аналитической обработке коммуникативного нарушения. Freud уже в 1932 г. отсоветовал анализировать психосоматику, и справедливо, поскольку исходил из классического метода анализа неврозов. В последние 7 лет своей жизни он более не высказывался о проблеме психосоматики.

Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1044 | Нарушение авторских прав |