|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Тема СРС2. Аневризмы аорты

Клиническая психология участвует в решении прикладных проблем, связанных с предупреждением и возникновением заболеваний, диагностикой болезней и патологических состояний, психо - коррекционными формами влияния, в социальной и трудовой реабилитации больных людей.

В психопрофилактической деятельности принимают участие представители самых разных профессий - врачи, психологи, педагоги, социологи, юристы.

Ø Задача психологов, при первичной психопрофилактике, - формировать представление о здоровом образе жизни, ценность здоровья, чувство необходимости здоровья у всех людей.

Ø В рамках вторичной психопрофилактики клинические психологи осуществляют диагностическую, коррекционную и психотерапевтическую работу. Роль психологов предусматривает консультативные и восстановительные формы профилактической деятельности. Сюда же относится психологическая работа с группами риска, коррекция факторов риска и образа жизни.

Ø Третичная профилактика - работа с переболевшими людьми, направленная на предотвращение инвалидизации или повторения рецидива болезни. Клинические психологи участвуют в решении психологических задач реабилитации больных разного профиля - психических, неврологических, соматических и др. Выделяют три вида задач: · коррекция риска суицида или инвалидизации, возобновления заболевания; · коррекция тревожности, уровня притязаний, мотивации, послеболезненных синдромов; · восстановление нарушенных ВПФ; · восстановление и нормализация отношений в среде.

Рассмотрим вопрос взаимосвязей двух отраслей: психогигиены и психопрофилактики, ряд авторов ставит знак тождества между этими двумя понятиями, и для этого у них имеются основания. Немецкий исследователь К. Гехт (1979) в своей книге, приводя обширный исторический обзор, обосновывая науку психогигиену, дает следующее определение этой науке: "Под психогигиеной мы понимаем профилактическую охрану психического здоровья человека

Согласно психологу К. К. Платонову, - "Психогигиена - наука, лежащая на пересечении медицинской психологии и медицинской науки гигиены и как последняя нацеленная на оздоровление среды и условий жизни человека"

Л.Л. Рохлин (1983) проводит разграничение этих понятий. Отмечая, что "Психопрофилактика тесно связана с психогигиеной. Эти понятия можно разграничить только условно, т. к. сохранение и укрепление психического здоровья невозможно без предупреждения психических болезней". Он проводит эту условную черту следующим образом: " Психогигиена в отличие от психопрофилактики имеет главную цель - сохранение, укрепление и улучшение здоровья путем организации надлежащей природной и общественной среды, соответствующего режима и образа жизни. Психопрофилактика - деятельность, цель которой предупреждение психических расстройств". Таким образом,

Тема СРС2. Аневризмы аорты. І. Актуальность теми. Частота аневризм аорты (АА), по данным патологоанатомических вскрытий варьирует от 0,9 – 1,1 %. В структуре смертности населения аневризма аорты занимает 13-е место. Около 0,6% женщин и 1,2% мужчин умирают от её разрыва. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов установлено, что в течение 3-5 лет с момента постановки диагноза аневризмы грудной аорты наступает фатальное – расслоение и разрыв. По данным A.Hirst около 50% больных умирают в течение первых 48 часов с момента расслоения, 84% - в течение первого месяца, 90% - в течение 3 месяцев, и только 8% остаются в живых в течение 1 года. Массивное кровотечение возникает в забрюшинное пространство, свободную брюшную полость, при наличии соустья в просвет пищеварительного тракта или нижнюю полую вену, летальность при этом составляет свыше 90%.

ІІ. Конкретные целые изучения темы. 1. Освоить анатомо–физиологические особенности аорты. 2. Трактовать этиологию, патогенез и классификацию АА. 3. Уметь проводить опрос и физикальное обследование больных с аневризмами грудного и брюшного отделов аорты. 4. Уметь определять клинические симптомы и синдромы, которые характерны для типичной клинической картины аневризм грудного брюшного отделов аорты. 5. Уметь выявлять различные клинические варианты и осложнения АА. 6. Уметь выделить ведущий клинический симптом или синдром заболевания и поставить наиболее вероятный или синдромный диагноз заболевания у больного. 7. Уметь назначить план лабораторного и инструментального обследования больных с АА, используя стандартные схемы, а также провести оценку результатов исследований. 8. Уметь провести дифференциальную диагностику предполагаемого заболевания и установить предварительный клинический диагноз. 9. Уметь на основании предварительного клинического диагноза по существующим алгоритмам и стандартными схемами определить характер лечения больного с АА. 10. Знать принципы и виды оперативных вмешательств у больных с АА различной локализации. 11. При показанном хирургическом лечении больного с данным заболеванием определять принципы послеоперационного ведения и реабилитации, знать факторы риска возникновения послеоперационных осложнений и проводить их профилактику, а при развитии – их лечение. 12. При наличии или возникновении при данном заболевании неотложного состояния – уметь его диагностировать, определить тактику оказания и оказать неотложную помощь. 13. Используя стандартные методики, уметь выполнять диагностические и лечебные врачебные медицинские манипуляции, необходимые при данном заболевании. 14. Если больной с данным заболеванием подлежит диспансерному наблюдению, уметь определить тактику обследования и вторичной профилактики. 15. Уметь определять прогноз для жизни и проводить экспертизу нетрудоспособности у больного при данном заболевании. 16. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского работника и принципами врачебной субординации, умения ведения медицинской документации в хирургической клинике.

ІІІ. Учебные задачи для самостоятельной подготовки студента к практическому занятию. III.1. Минимальный базовый уровень знаний и умений, необходимых для усвоения темы. 1. Топографоанатомические особенности грудного и брюшного отделов аорты. 2. Патоморфологические изменения и патофизиология при аневризмах грудного и брюшного отделов аорты и их осложнениях. 3. Методика опроса и физикального обследования хирургического больного с аневризмами грудного и брюшного отделов аорты. III.2. Конкретные цели самостоятельного внеаудиторного освоения темы. III.2.1. Используя базовый уровень знаний, выучить теоретический материал по теме занятия и знать ответы на контрольные вопросы по теме: 1. Классификация и этиопатогенез аневризм грудного и брюшного отделов аорты. 2. Клиническая симптоматика и течение аневризм грудного и брюшного отделов аорты. 3. Возможные осложнения аневризм грудного и брюшного отделов аорты и их клинические проявления. 4. Современная инструментальная диагностика данной патологии. 5. Перечень похожих (клинически) заболеваний, с которыми нужно проводить дифференциальную диагностику аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. 6. Существующие методы лечения аневризм грудного и брюшного отделов аорты. Выбор лечебной тактики. 7. Виды оперативных вмешательств и показания к их применению при аневризме грудного и брюшного отделов аорты. Хирургические доступы, миниинвазивные вмешательства. 8. Особенности ведения послеоперационного периода, возможности послеоперационных осложнений, их профилактика, диагностика, лечение. 9. Диагностика и лечение осложнений аневризм грудного и брюшного отделов аорты. 10. Экспертиза нетрудоспособности больных с аневризмой грудного и брюшного отделов аорты, принципы реабилитации, показания для диспансерного наблюдения. III.2.2. Используя теоретические знания по теме, знать теоретически технику выполнения и быть готовым к освоению на практическом занятии практических навыков (умений) по теме занятия: 1. Проведение клинического обследования больного с аневризмами грудного и брюшного отделов аорты в палате: опрос (жалобы, опрос по системам, анамнез заболевания и жизни); оценка общего состояния и внешнего вида; обследование состояния сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, брюшной полости, костно-мышечного аппарата. 2. Выделение ведущего клинического симптома или синдрома заболевания и «Locus morbi», определение специальных патогномоничных симптомов аневризмы грудного и брюшного отделов аорты. 3. Поставить наиболее вероятный или синдромный диагноз заболевания у больного. 4. Назначить план дополнительного обследования (лабораторного и инструментального) и оценить его результаты. 5. Провести дифференциальную диагностику заболеваний с похожей клинической картиной. 6. Сформулировать клинический диагноз больного с учетом классификации заболевания, наличием осложнения и сопутствующей патологии. 7. Определить индивидуальную лечебную тактику для больного. 8. Определить принципы лечения больного с аневризмой грудного или брюшного отделов аорты – патогенетически обоснованной метод оперативного вмешательства и показания к нему, мероприятия профилактики, диагностики и лечения возможных послеоперационных осложнений при данном заболевании. 9. При наличии или возможном возникновении, как осложнения данного заболевания, неотложного состояния – уметь диагностировать его, определить тактику оказания экстренной медицинской помощи и уметь оказать ее. 10. Уметь выполнять врачебные диагностические и лечебные врачебные манипуляции, необходимые при аневризме грудного или брюшного отделов аорты, в первую очередь при оказании экстренной медицинской помощи.

IV. Источники учебной информации. 1. Базовая литература: 1. Я.С. Березніцький, М.П. Захараш, В.Г. Мішалов, В. О. Шидловский. Хірургія. Том I. Підручник. 2006. 2. Я.С. Березніцький, М.П. Захараш, В.Г. Мішалов. Хірургія. Том II. Підручник. 2007. – 625 с. 3. Лекції з госпітальної хірургії в 3 томах. За редакцією проф. В.Г. Мішалова. Київ: «Асканія», 2008. 4. «Хірургія». Підручник. // М.П. Захараш, О.І. Пройда, М.Д. Кучер. – К.: Медицина, 2006. – 656 с. 5. Хірургічні хвороби: Підручник. // За ред. проф. П.Г. Кондратенка. – Х.: Факт, 2006. – 816 с. 6. Шпитальна хірургія. / За ред. Л.Я. Ковальчука, Ю.П. Спіженка, В.Ф. Саєнка та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 560 с. 7. Клінічна хірургія. Том I. / За ред. Л.Я. Ковальчука, Ю.П. Спіженка, Г.В. Книшова. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 536 с. 8. Клінічна хірургія. Том II. / За ред. Л.Я. Ковальчука, Ю.П. Спіженка, Г.В. Книшова. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 536 с. 2. Дополнительная литература: 1. Л.А. Бокерия Лекции по сердечно – сосудистой хирургии. В 2 – х томах – М.: Медицина, 1999. – 542 с. 2. Клиническая ангиология: Руководство / Под ред. А.В. Покровского. В двух томах. – Т. 1. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 808 с. 3. Клиническая ангиология: Руководство / Под ред. А.В. Покровского. В двух томах. – Т. 2. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 888 с.

V. Информационный блок для самостоятельной подготовки студента к практическому занятию. Аневризмы аорты. Под аневризмой аорты понимают увеличение диаметра аорты более чем в два раза в сравнении с нормальным или локальное выбухание её стенки. В среднем диаметр брюшного отдела аорты равен 18 – 20 мм. Диаметр корня аорты не должен превышать – 31 мм, восходящей аорты – 32 мм, дуги аорты – 32 мм, проксимальной порции нисходящего отдела аорты – 28 мм, средней порции нисходящего отдела аорты – 27 мм. 1. В клинике принята и используется следующая классификация аневризм аорты Классификация аневризм брюшной аорты (А.А.Шалимов, Н.Ф.Дрюк, 1979): І. Инфраренальные ІІ. Супраренальные ІІІ. Инфраренальные и супраренальные формы бывают: 1) бессимптомные 2) типичные неосложненные 3) аневризмы сочетанные с окклюзионным процессом в ветвях аорты 4) аневризмы, осложненные расслоением или разрывом Хирургическая классификация аневризм брюшной аорты (В.И.Бураковский и соавт., 1989): І. Супраренальные аневризмы изолированные, диффузные без вовлечения в процесс бифуркации брюшной части аорты и диффузные с вовлечением в процесс бифуркации брюшной части аорты. ІІ. Инфраренальные аневризмы без вовлечения в процесс бифуркации и вовлечением в процесс бифуркации брюшной части аорты. ІІІ. Супраренальныеи инфраренальные формы бывают: 1) неосложненные 2) осложненные ІV. Осложненные формы аневризм брюшной части аорты: 1) неполный разрыв – надрыв или расслоение стенки аневризмы с образованием субадвентициальной гематомы, иногда с дистальной фенестрацией в области бифуркации 2) полный разрыв с кровоизлиянием в забрюшинное пространство, свободную брюшную полость, органы желудочно-кишечного тракта и в систему нижней полой вены (непосредственно в ствол нижней полой вены, в левую почечную вену, в правую подвздошную вену). Классификация А.В.Покровского (1968 г.) По этиологии: 1. Врожденные. 2. Приобретенные: а) воспалительные (специфические и неспецифические б) невоспалительные (атеросклеротические, травматические). По морфологии: 1. Истинные. 2. Ложные. 3. Расслаивающие. По форме: 1. Мешковидные. 2. Диффузные. По клиническому течению: 1. Неосложненные. 2. Осложненные (разрыв). 3. Расслаивающие. По локализации: I тип — аневризмы проксимального сегмента брюшной аорты с вовлечением висцеральных ветвей. II тип — аневризма инфраренального сегмента без вовлечения бифуркации. III тип — аневризма инфраренального сегмента с вовлечением бифуркации аорты и подвздошных артерий IV тип — тотальное поражение брюшной аорты.

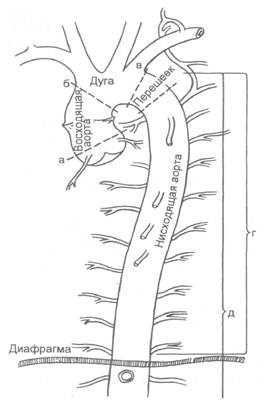

В соответствии с локализацией выделяют аневризмы грудного отдела аорты:

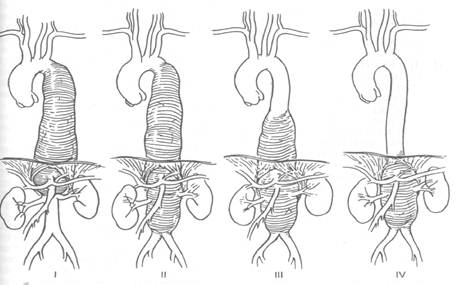

Рис. 1. Локализация аневризм грудной аорты. а - аневризмы синусов Вальсальвы; б - аневризмы восходящей аорты; в - аневризмы дуги аорты; г - аневризмы нисходящей аорты; д - аневризмы торакоабдоминалього отдела аорты. · аневризмы синусов Вальсальвы т.е. включающие начальный сегмент аорты от фиброзного кольца аортального клапана до синотубулярной борозды — линии, на которую проецируются верхние точки комиссур полулунных клапанов восходящей аорты. Эти аневризмы как правило, носят врожденный характер; · аневризмы восходящей аорты т.е. от уровня синотубулярной борозды до устья брахиоцефального ствола; · по предложению D.Cooley (1990), аневризмы восходящей аорты, сопровождающиеся расширением фиброзного кольца аортального клапана, синусов Вальсальвы и потерей синотубулярной борозды, были выделены в отдельную категорию под названием «аннулоаортальная эктазия»; · аневризмы дуги аорты, включающие сегмент грудной аорты от устья безымянной артерии до уровня отхождения левой подключичной артерии; · аневризмы нисходящей аорты, располагающиеся в сегменте грудной аорты между левой подключичной артерией и аортальным отверстием диафрагмы; · аневризмы торакоабдоминалього отдела аорты, начинающиеся в нисходящей аорте и распространяющиеся на ее брюшной отдел. Для характеристики последних используют классификацию Crawford E.S. (1986 г.) (рисунок 2): ▲ при I типе торакоабдоминальных аневризм поражение начинается в проксимальной половине нисходящей аорты и заканчивается выше уровня отхождения почечных артерий; ▲ при II типе аневризма распространяется также от проксимальной половины нисходящей грудной аорты до уровня ниже отхождения почечных артерий; ▲ при III типе поражение начинается в дистальной половине нисходящей аорты и продолжается на различном протяжении в брюшной аорте; ▲ при IV типе аневризма начинается на уровне аортального отверстия диафрагмы и включает брюшной отдел аорты.

Рис.2. Типы торакоабдоминальных аневризм по Crawford E.S. (1986 г.).

По этиологии аневризмы грудной аорты разделяются на две большие группы: врожденные и приобретенные. I. Врожденные заболевания. 1. Сердечно-сосудистой системы (дву- или одностворчатый аортальный клапан, стеноз аортального клапана, коарктация аорты, извитость перешейка аорты). 2. Соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса—Данло и др.). II. Приобретенные заболевания. 1. Невоспалительные, дегенеративные: • атеросклероз или дегенерация медии; • послеоперационные (места канюляции аорты, линия шва анастомозов протезов или заплат аорты). 2. Воспалительные: • инфекционные и неинфекционные аортиты; • микотические; • инфекция протеза аорты. 3. Посттравматические. 4. Ятрогенные (катетеризация аорты, баллонная контрпульсация и др.). 5. Идиопатические (медио-некроз Эрдгейма). 6. Гормонально-обусловленные (медионекроз беременных). Дата добавления: 2014-05-22 | Просмотры: 1470 | Нарушение авторских прав |

Психогигиена - наука о сохранении, укреплении и улучшение здоровья путем организации надлежащей природной и общественной среды, соответствующего режима и образа жизни,

Психогигиена - наука о сохранении, укреплении и улучшение здоровья путем организации надлежащей природной и общественной среды, соответствующего режима и образа жизни,