|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

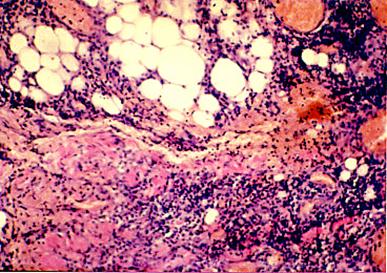

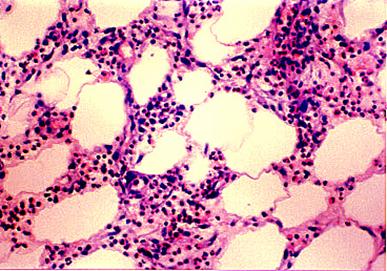

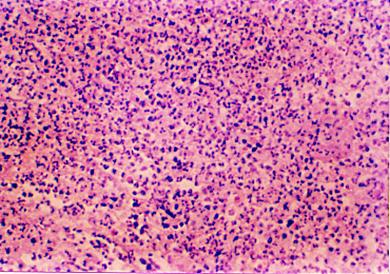

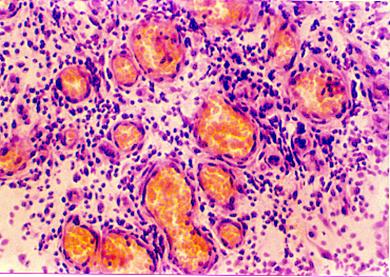

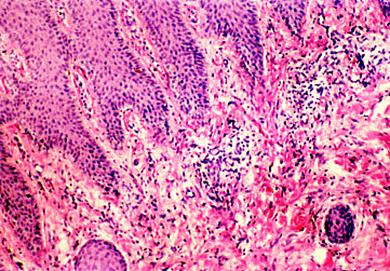

Результаты морфологических исследованийДля проведения обзорного гистологического исследования проводилась динамическая биопсия с краев ран на 1, 3, 6, 8, 10 и 12 сутки. Кусочки фиксировали в 10% формалине и по традиционной методике заливали в парафин. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. При обзорном гистологическом исследовании биопсийного материала до проведения лечения во всех изучаемых тканях было выявлено наличие выраженного воспалительного процесса высокой степени активности, с нарушением стадийности. Клеточная воспалительная инфильтрация была сильно выражена, имела диффузный и очаговый характер и распространялась на всю глубину стромы (рис. 1). В клеточном составе превалировали гранулоциты, в меньшей степени наблюдались лимфоциты и плазматические клетки. Строма характеризовалась пестротой гистологической картины. В большинстве случаев присутствовали кровоизлияния и отек, гиалиноз, фиброз и очаговые некрозы. При этом в фиброзных участках отмечалось фибриноидное набухание толстых оформленных коллагеновых волокон. В септах жировых долек наблюдали продуктивное воспаление с незначительным количеством зрелых тонких коллагеновых волокон и большим количеством полиморфно ядерных лейкоцитов: превалировали нейтрофилы, в меньшей степени присутствовали эозинофилы и тучные клетки (рис. 2). В стенках сосудов отмечались очаги деструкции и фибриноидного набухания. Во многих случаях имели место склеротические изменения сосудистых стенок, васкулиты и массивная периваскулярная воспалительная инфильтрация. В просветах большинства сосудов наблюдали явления стаза и тромбоза. Гистологическая картина биопсийного материала, у больных основной группы имела следующую динамику. На 1-е сутки лечения в большем количестве биоптатов было отмечено незначительное снижение нейтрофильных гранулоцитов в структуре воспалительного инфильтрата и появление нежной сети коллагеновых волокон. На 3-е сутки лечения в участках грануляционной ткани наблюдали повышение клеточной плотности за счет фибробластов и формирование незрелой неоформленной соединительной ткани. В септах жировых долек к данному сроку также отмечали снижение активности воспаления. На 6-е сутки во всех случаях наблюдали значительное уменьшение содержания моноцитов и макрофагов, а также в некоторых случаях к данному сроку сохранялись очаги лейкоцитарной инфильтрации (рис. 3), что свидетельствовало о сохранении воспалительного процесса высокой степени активности. На 8-е сутки проводимого лечения во всех случаях отмечали наличие неполноценной грануляционной ткани, которая характеризовалась выраженным отеком, диффузной умеренной лимфоидной инфильтрацией с немногочисленными нейтрофилами и фибробластами (рис. 4). На 10-е сутки наблюдали формирование многослойных эпителиальных тяжей с плоскоклеточной дифференцировкой (рис. 5). При этом отмечали высокую степень васкуляризации стромы. На 12-е сутки, в зоне регенерации, наблюдали умеренный акантоз пролиферирующего многослойного плоского эпителия с формированием сосочкового и ретикулярного слоев дермы (рис. 6). Таким образом, при проведении лечения с применением «Коллагеназы КК» предотвращалось развитие хронических воспалительных процессов в осложненных ранах. В превалирующем числе случаев имеет место формирование регенерата кожного типа в более ранние сроки лечения. Лишь в единичных случаях, где имел место хронический воспалительный процесс с иммунным компонентом мы наблюдали формирование регенерата рубцового типа. По нашему мнению, данные результаты достигаются благодаря синхронизации процессов очищения гнойных ран и созревания в них грануляционной ткани.

Рис. 1. Воспалительная инфильтрация диффузного и очагового характера с распространением на всю глубину стромы. Окраска гематоксилином и эозином. х 70.

Рис. 2. Пролиферативное воспаление в септах жировых долек. Окраска гематоксилином и эозином. х 140.

Рис. 3. Очаг лейкоцитарной инфильтрации, 6-е сутки лечения. Окраска гематоксилином и эозином. х 140.

Рис. 4. Неполноценная грануляционная ткань, 8-е сутки лечения. Окраска гематоксилином и эозином. х 140.

Рис. 5. Формирование многослойных эпителиальных тяжей с плоскоклеточной дифференцировкой на 10-е сутки лечения. Окраска гематоксилином и эозином. х 70.

Рис. 6. Умеренный акантоз пролиферирующего многослойного плоского эпителия с формированием сосочкового и ретикулярного слоев дермы на 12-е сутки лечения. Окраска гематоксилином и эозином. х 70.

Таблица 11. Результаты лечения больных в основной и контрольной группах

*- результаты статистически достоверны (p<0,05)

Результаты лечения больных основной и контрольной группы представлены в таблице 11, из которой следует, что сочетанное применение «Коллагеназы КК» и гипербарической оксигенации позволяет сократить сроки купирования воспалительного процесса, уменьшить время эпителизации и предотвратить развитие ранних послеоперационных осложнений (Р<0,05). За основу оценки заживления послеоперационной раны нами была принята классификация кожных регенератов предложенная Е.А.Ефимовым (1975), по этой классификации заживление раны может закончиться: 1) рубцом; 2) регенератом рубцового типа; 3) регенератом кожного типа, то есть полноценным. Основным критерием указанной классификации является развитие в регенерате дифференцированных структур (эпителия, волосяных фолликулов и т.п.). Мы в нашей работе оценивали заживление раневой поверхности макроскопически: либо рубцом, либо регенератом кожного типа. Причем эта оценка подтверждена вышеприведенными гистологическими исследованиями. В основной группе у 91,9% заживление послеоперационной раны происходило путем формирования полноценного регенерата, то есть со всеми структурными элементами характерными для данной анатомической области. У 4 пациентов заживление раневой поверхности произошло рубцовой тканью. Это явление наблюдалось при наличии у больных келоидных рубцов после ранее перенесенных операций или наличии грыж или геморроя, это явление мы объясняем наличием у больных такого состояния как «диффузная слабость соединительной ткани» По нашему мнению оно генетически запрограммировано. В контрольной группе у всех 21 больных заживление происходило путем образования рубцовой ткани. Таким образом, анализ ближайших и отдаленных результатов применения разработанных методик показал, что сочетанное применение «Коллагеназы КК» и гипербарической оксигенации позволяет оптимизировать послеоперационное ведение больных с гнойными ранами, показания к ним целесообразно расширять.

Дата добавления: 2015-01-18 | Просмотры: 1320 | Нарушение авторских прав |