|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Часть 4. Контрольные тесты и практические занятия

КОНТРОЛЬНыЙ ТЕСТ № 1 Классификация вредных веществ и отравлений 1. Токсикокинетика и токсикодинамика – разделы токсикологии: б) профилактической; в) клинической. 2. Классификация вредных веществ по назначению насчитывает: а) 6 групп; б) 4 группы; в) 8 групп. 3. Бензол относится к… а) неорганическим соединениям; б) органическим соединениям; в) элементорганическим соединениям. 4. Дыхательные пути - основной путь поступления ядов в организм: а) при стихийных бедствиях; б) в быту; в) на производстве. 5. Мутагенные, канцерогенные, сенсибилизирующие вредные вещества - группы из классификации: а) по степени опасности; б) по избирательной токсичности; в) по характеру действия на организм. 6. Наибольшую опасность представляют вещества: а) 1-го класса опасности; б) 4-го класса опасности; в) 5 класса опасности. 7. Классификация вредных веществ по степени опасности насчитывает: а) 4 класса; б)6 классов; в) 3 класса. 8. Гербициды предназначены для уничтожения: а) растений; б) личинок насекомых; в) сорных видов рыб. 9. Аттрактанты предназначены для.. а) привлечения насекомых; б) отпугивания насекомых; в) уничтожения насекомых. 10. Для удаления листьев с растений используют: а) репелленты б) дефолианты; в) ихтиоциды. 11. Пестициды, разлагающиеся в течение 15 дней, относятся к.. а) малостойким; б) стойким; в) очень стойким. 12. Период полураспада стойких пестицидов: а) 1-2 года; б) 1-6 мес.; в) 6 мес. - 1 год. 13. Алкогольная интоксикация относится к отравлениям: а) случайным; б) преднамеренным; в) криминальным. 14. Среди бытовых отравлений преобладают: а) пероральные; б) ингаляционные; в) перкутантные. 15. При перкутантных отравлениях вредные вещества попадают в организм через… а) желудочно-кишечный тракт; б) кожу; в) дыхательные пути. 16. Какой из названных критериев не используется для классификации пестицидов? а) тератогенность; б) эмбриотоксичность; в) фиброгенность.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2 Параметры и основные закономерности токсикометрии 1. Какой из приведенных параметров токсикометрии не относится к экспериментальным? а) CL50; б) DL 100; в) Zch. 2. Степень токсичности - величина, обратная… а) средней смертельной дозе; б) абсолютно смертельной дозе; в) коэффициенту кумуляции. 3. Какой параметр имеет наибольшее значение для одного и того же вещества? а) CL50; б) CL100; в) LimCh. 4. Какой параметр имеет наименьшее значение для одного и того же вещества? а) LimCh; б) Lim ас; в) DL50. 5. О выраженной способности вещества к кумуляции свидетельствует коэффициент кумуляции: а) от 1 до 3; б) от 3 до 5; в) более 5. 6. Коэффициент кумуляции менее 1 свидетельствует о способности вещества к кумуляции: а) выраженной; б) слабой; в) сверхкумуляции. 7. Укажите правильную формулу: а) КВИО = CL50 / С20; б) КВИО = С20/ CL50; в) КВИО = С20/ CL100. 8. Чем больше Zch, тем… а) больше опасность развития хронического отравления; б) меньше опасность развития острого отравления; в) больше опасность развития острого отравления. 9. Чем уже Zac, тем… а) больше опасность развития хронического отравления; б) больше опасность развития острого отравления; в) меньше опасность развития острого отравления. 10. Zbiol позволяет судить… а) о способности к кумуляции; б) об опасности развития хронического отравления; в) об опасности развития острого отравления. 11. При увеличении КВИО коэффициент запаса… а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменным. 12. ПДК рассчитывают по а) Limch; б) CL50; в) Lim ас. 13. Для определения класса опасности используют: а) 8 показателей; б) 7 показателей; в) 5 показателей. 14. ПДК в воздухе рабочей зоны.. а) больше, чем в воздухе населенных мест; б) меньше, чем в воздухе населенных мест; в) равна ПДК в воздухе населенных мест. 15. ОБУВ - это а) обязательный безопасный уровень выбросов; б) ориентировочно безопасный уровень воздействия; в) оценка базового уровня выбросов. 16. При установлении класса опасности определяющим является… а) показатель, свидетельствующий о наибольшей опасности; б) CL50; в) ПДКр.з.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 3 Токсикокинетика 1. Токсикокинетика изучает а) действие вещества на организм; б) действие организма на вещество; в) пути поступления веществ в организм. 2. Какой вид транспорта веществ через мембраны не требует затрат энергии? а) пиноцитоз; б) диффузия; в) активный транспорт. 3. Скорость диффузии.. а) прямо пропорциональна площади мембраны; б) обратно пропорциональна площади мембраны; в) не зависит от площади мембраны. 4. Ингаляционный путь поступления ядов в организм наиболее часто встречается а) на производстве; б) в быту; в) при стихийных бедствиях. 5. При работе в атмосфере нереагирующих газов скорость насыщения крови ядом а) сначала велика, затем падает; б) сначала мала, затем возрастает; в) постоянна. 6. При работе с реагирующими газами опасность развития отравления: а) тем больше, чем дольше длится работа; б) тем меньше, чем дольше длится работа; в) не зависит от времени. 7. Всасывание ядов происходит в основном в.. а) полости рта; б) желудке; в) тонком кишечнике. 8. Чем больше летучесть, тем… а) меньше яда всасывается через кожу; б) больше яда всасывается через кожу; в) меньше опасность развития ингаляционного отравления. 9. Наиболее важным средством транспортировки ядов в организме является: а) лимфа; б)кровь; в) моча. 10. Количество внеклеточной жидкости а) больше, чем внутриклеточной; б) меньше, чем внутриклеточной; в) равно количеству внутриклеточной.

11.Растворимость неэлектролитов в жирах а) способствует проникновению в клетки; б) затрудняет проникновение в клетки; в) не влияет на проникновение в клетки. 12. Реакции биотрансформации происходят в основном в присутствии: а) витаминов; б) ферментов; в) эритроцитов. 13. Основным местом биотрансформации являются клетки: а) почек; б) печени; в) мозга. 14. Реакции 1 фазы биотрансфомации не включают: а) гидролиз; б) конденсацию; в) окисление. 15. Главный орган выведения вредных веществ - это а) почки; б) печень; в) легкие. 16. Чем меньше коэффициент растворимости в воде летучего вещества, а) тем быстрее происходит его выделение через легкие; б) тем медленнее происходит его выделение через легкие; в) тем быстрее происходит его выделение через почки.

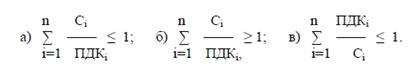

КОНТРОЛЬНЫГЙ ТЕСТ № 4 Факторы, определяющие развитие отравлений 1. Видовая чувствительность, половая принадлежность, влияние биоритмов относятся к факторам… а) основным, относящимся к ядам; б) основным, характеризующим пострадавшего; в) дополнительным, влияющим на пострадавшего. 2. Температура, влажность, шум, вибрация относятся к факторам… а) основным, относящимся к ядам; б) дополнительным, относящимся к «токсической ситуации»; в) дополнительным, влияющим на пострадавшего. 3. К основным факторам, относящимся к ядам, не принадлежат: а) физико-химические свойства; б) способ и скорость поступления яда в организм; в) возможность развития аллергии и токсикомании. 4. Наибольшим наркотическим действием обладает а) С5Н12; б) С6Н14; в) С8Н18. 5. Наркотическое действие усиливается в ряду а) С2Н5(ОН), С3Н7(ОН), С4Н9(ОН); б) С4Н9(ОН), С3Н7(ОН), С2Н5(ОН); в) С4Н9(ОН), С2Н5(ОН), С3Н7(ОН). 6. Наибольшей биологической активностью обладает а) СН ≡ СН; б) СН3 − СН3; в) СН2 = СН2. 7. С увеличением кратности связей наркотическое действие а) уменьшается; б) возрастает; в) не меняется. 8. Введение в нитросоединения бензола атома хлора а) увеличивает токсичность; б) уменьшает токсичность; в) не влияет на токсичность. 9. Привыкание а) возникает только к отдельным ядам; б) возникает в какой-то мере ко всем ядам; в) к ядам не возникает никогда. 10. Наиболее благополучное состояние организма характерно для… а) начальной фазы хронического отравления; б) второй фазы хронического отравления; в) третьей фазы хронического отравления. 11. Какая теория не относится к объяснению механизма привыкания? а) ферментативная; б) метаболическая; в) оккупационная. 12. При аддитивном действии токсичных веществ суммарный эффект: а) больше суммы эффектов действующих компонентов; б) равен сумме эффектов действующих компонентов; 13. При потенцированном действии токсичных веществ суммарный эффект: а) больше суммы эффектов действующих компонентов; б) меньше сумме эффектов действующих компонентов; 14. Суммарный эффект меньше суммы эффектов действующих компонентов при… а)в потенцированном действии; б) в независимом действии; в) в антагонистическом действии. 15. При аддитивном действии должно соблюдаться условие

16. При сочетанном действии шум и вибрация а) усиливают токсичное действие вредных химических веществ; б) уменьшают токсичное действие вредных химических веществ; в) не влияют на силу действия вредных химических веществ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

«Определение класса опасности вредных веществ»

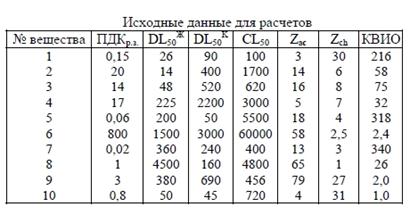

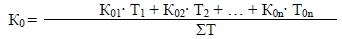

Практическое занятие предназначено для освоения теоретических знаний и получения навыков по определению класса опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1 007-76. Перед началом работы внимательно изучить разделы 2.1., 2.2, 2.3. учебного пособия и ознакомиться с содержанием ГОСТа 12.1 007-76. Затем приступить к решению задач. Каждый студент выполняет задание по своему варианту. Номер варианта выдается преподавателем и состоит из двух цифр. Первая цифра соответствует номеру первого вещества из таблицы с исходными данными, вторая - номеру второго вещества. Для этих двух веществ следует: 1) определить класс опасности по показателям токсикометрии и назвать определяющий показатель; 2) указать название и единицы измерения приведенных показателей токсикометрии; 3) определить порог однократного действия L,mac; 4) подсчитать порог хронического действия Limch; 5) определить летучесть; 6) определить зону биологического действия Zbiol; 7) указать, какое вещество более опасно в плане развития острых и хронических заболеваний. Исходные данные для расчетов приведены в табл. 18. Таблица 18

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

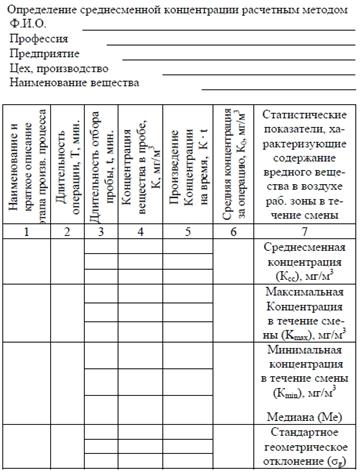

«Определение среднесменной концентрации расчетным методом»

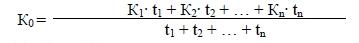

Целью практического занятия является расчет среднесменной концентрации вещества в воздухе рабочей зоны. Среднесменная предельно допустимая концентрация -ПДКсс - предельная концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену. Контроль содержания вредных веществ проводится при сравнении умеренных концентраций с их предельно допустимыми значениями. Среднесменные концентрации необходимы для расчета индивидуальной экспозиции, выявления связи изменения состояния здоровья работающих с их профессиональной деятельностью. При выделении в воздушную среду нескольких химических веществ или сложной смеси известного и относительно постоянного состава контроль загрязнений воздуха допускается проводить как по ведущим (определяющим клинические проявления интоксикации), так и по наиболее характерным для данной смеси компонентам. Контроль за соблюдением среднесменной ПДК проводится применительно к определенной профессиональной группе или конкретному работнику. Для характеристики профессиональной группы среднесменную концентрацию определяют не менее чем у 10 % работников данной профессии. Среднесменные концентрации измеряют как для рабочих основных профессий, так и для вспомогательного персонала, который по характеру работы может подвергаться действию вредных веществ (слесари, ремонтники, электрики и др.). Измерение среднесменных концентраций приборами индивидуального контроля проводится при непрерывном или последовательном отборе в течение всей смены, но не менее 75 % ее продолжительности, при условии охвата всех производственных операций, включая перерывы (нерегламентированные), пребывание в операторных и др. При этом количество отобранных за смену проб зависит от концентрации вещества в воздухе и определяется методом контроля. Для достоверной характеристики воздушной среды необходимо получить данные не менее чем по трем сменам. Среднесменную концентрацию можно определить на основе отдельных измерений с учетом всех технологических операций (основных и вспомогательных) и перерывов в работе. Количество проб при этом зависит от числа технологических операций, их длительности, но, как правило, должно быть не менее пяти. В этом случае среднесменная концентрация рассчитывается как концентрация средневзвешенная во время смены. Для расчета заполняем табл. 19, в которую вносятся все операции технологического процесса, их длительность, длительность отбора каждой пробы и соответствующие ей концентрации. Если работник в течение смены выходит из помещения или находится на участках, где заведомо нет контролируемого вещества, то в графе 2 отмечают, чем он был занят, а в графе 5 ставят «0». Далее подсчитывают среднюю концентрацию (К0) для каждой операции:

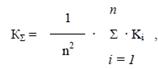

где К1, К2,..,Кп - концентрации вещества; t1, t2^tn - время отбора пробы. Результаты заносим в графу 6. По значениям средних концентраций за операцию (К0) и длительности операций (Т) рассчитывают среднесменную концентрацию (КСС) как средневзвешенную величину за смену.

где К01, К02...К0п - средняя концентрация за операцию; Т1, Т2. Т0n - продолжительность операций. В графу 7 вносят статистические показатели, характеризующие процесс загрязнения воздуха рабочей зоны в течение смены. Минимальная концентрация - определенная в течение всей рабочей смены. Максимальная концентрация - средневзвешенная концентрация, определенная в течение всей рабочей смены. Таблица 19

Медиана (Ме) - безразмерное среднее геометрическое значение концентрации вредного вещества, которая делит всю совокупность концентраций на две равные части: 50% проб выше значения медианы, а 50% - ниже. Медиана рассчитывается по формуле:

где K1, K2,...,Kn - концентрации вещества; t1, t2...tn - время отбора пробы. Стандартное геометрическое отклонение σg характеризующее пределы колебаний концентраций, рассчитывается по формуле:

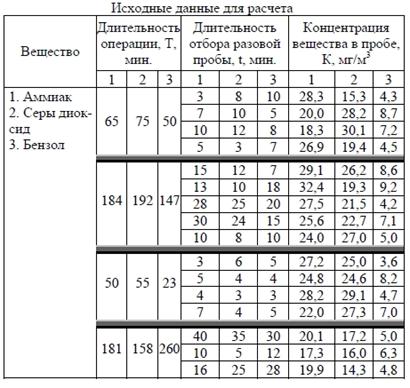

где КСС - среднесменная концентрация; МE - медиана. Стандартное геометрическое отклонение, не превышающее 3, свидетельствует о стабильности концентраций в воздухе рабочей зоны и не требует повышенной частоты контроля; σg более 6 указывает на значительные колебания концентраций в течение смены и необходимость увеличения частоты контроля среднесменных концентраций для данной профессиональной группы. ЗАДАНИЕ Определить среднесменную концентрацию и сравнить ее с ПДК. Исходные данные приведены в табл. 20. Жирная черта разделяет некоторые этапы производственного процесса. Конкретные данные выбираются в соответствии с шифром, состоящим из четырех цифр. Первая цифра - номер вредного вещества, вторая - длительность операции, третья - длительность отбора пробы, четвертая - концентрация вещества в пробе. Сделать выводы о стабильности концентраций в воздухе рабочей зоны. Данные о ПДК вредных веществ взять из справочной литературы. Таблица 20

Пример расчёта дан в табл.21.

Таблица 21

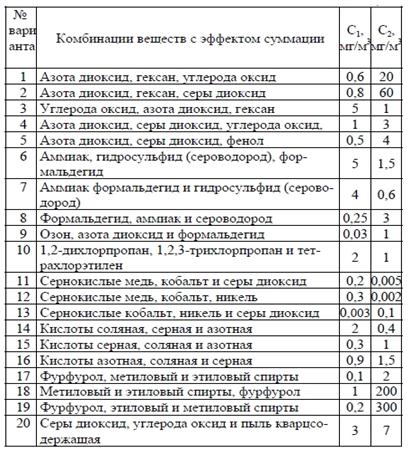

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Комбинированное действие вредных веществ» Целью данного занятия является изучение условий безопасности в случае одновременного присутствия в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ. В реальных условиях производства такая ситуация встречается наиболее часто. Порядок выполнения работы. 1. Изучить раздел учебного пособия «Комбинированное действие вредных веществ». 2. Решить предложенные задачи по определению фактических и предельно допустимых концентраций веществ. Номер варианта соответствует номеру студента в списке.

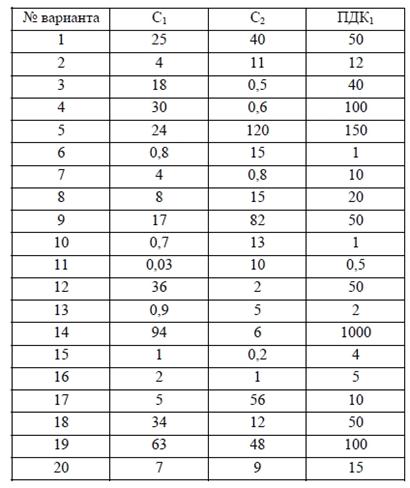

ЗАДАЧА № 1. В воздухе рабочей зоны одновременно присутствуют три вредных вещества однонаправленного действия. Даны фактические концентрации (С1 и С2) первых двух из этих веществ. Определить, какой должна быть фактическая концентрация третьего вещества, чтобы соблюдались условия безопасности. ПДК вредных веществ выбрать из справочной литературы или приложения В. Исходные данные приведены в табл. 23.

Таблица 22

ЗАДАЧА № 2. В цехе соблюдаются условия безопасности по требованиям к воздуху рабочей зоны. Известны концентрации двух веществ аддитивного действия, присутствующих в воздухе, и ПДК одного из них. В каких пределах находится ПДК второго вещества? Соответствует ли полученный результат требованиям нормативных документов? Исходные данные приведены в табл. 22.

Таблица 23

ЗАДАЧА № 3. Даны два вещества однонаправленного действия и их фактические концентрации. Выяснить, выполняются ли требования безопасности к воздуху рабочей зоны. Исходные данные приведены в табл. 24. ПДК веществ взять из нормативной литературы. Таблица 24

ЗАДАЧА № 4. В воздухе рабочей зоны одновременно присутствуют диоксид азота и оксид углерода. Фактическая концентрация одного вещества известна. Определить, какой должна быть концентрация другого, чтобы соблюдались условия безопасности. Указать, каким видом комбинированного действия обладают эти вещества. Исходные данные приведены в табл. 25.

Таблица 25

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Определение класса опасности промышленных отходов Одним из обязательных требований для предприятия является оформление лицензии на природопользование. Лицензия предполагает расчет лимита на захоронение отходов. Для выполнения этого расчета требуется определить класс опасности отходов. Существующие классификаторы позволяют определить этот класс без дополнительных расчетов. Но на практике встречаются вещества, данные о которых отсутствуют в классификаторах. Кроме того, отходы чаще всего не сортируются, что затрудняет решение задачи. В этом случае следует руководствоваться методическими рекомендациями по расчетному определению класса токсичности промышленных отходов, утвержденных Минздравом 13.05.87, № 4286-87. Определение класса опасности промышленных отходов делается в целях их раздельного сбора, затаривания, погрузки на транспорт, доставки на полигон для раздельного захоронения в соответствии с классом опасности. Класс опасности определяется токсичностью промышленных отходов. Токсичные отходы - это отходы, содержащие особо вредные для здоровья населения и природы вещества.

1. Определение класса опасности при наличии предельно допустимой концентрации в почве (ПДКп)

Определение класса опасности отходов производится в соответствии с нормативными материалами «Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обусловливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности» № 3170-84. Для определения класса опасности отходов необходимо знать предельно допустимые концентрации в почве (ПДКп). ПДКп - это такая концентрация химического вещества (в мг на 1 кг почвы) в пахотном слое почвы, которая не вызывает прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой окружающую среду и здоровье человека, а также не ухудшает способность почвы к самоочищению. Существует четыре разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды: ТВ - транслокационный показатель, характеризующий переход химического вещества из почвы через корневую систему в зеленую массу и плоды растений; МА - миграционный воздушный показатель, характеризующий переход химического вещества из почвы в атмосферу; МВ - миграционный водный показатель, характеризующий переход из почвы в подземные грунтовые воды и водоисточники; ОС - общесанитарный показатель, характеризующий влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы и микробиоценоз. Расчет индекса опасности ведут по формуле:

где ПДК - предельно допустимая концентрация в почве для данного химического вещества, содержащегося в смеси, мг/кг; i -порядковый номер данного компонента; Si - коэффициент растворимости в воде; Cвi - содержание данного компонента в общей массе отходов. ПДКп находят по спискам № 3210-85 и № 2546-82 Министерства здравоохранения, либо по ГОСТ 17.4.02-83, ПДКп для отдельных веществ приведены в табл. 26. Таблица 26 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве, ПДКп

Для определения коэффициента растворимости Si с помощью справочников находят растворимость данного химического вещества или соединения в воде в граммах на 100 г воды при температуре 25 0С и делят найденную величину на 100. В большинстве случаев коэффициент растворимости находится в пределах от 0 до 1. Cвi находят делением массы данного вещества на общую массу смеси. Подсчитанную величину Кi округляют до 1-го знака после запятой. Рассчитав Кi для отдельных компонентов, выбирают 1-3 ведущих компонента, имеющих минимальное значение Кi При этом должны выполняться условия: К1 < К2 < К3 и 2К1 < К3

Затем определяют суммарный индекс опасности К∑ по формуле:

где n < 3 - количество ведущих компонентов.

Продолжение табл. 27

По К∑ определяют класс опасности с помощью вспомогательной табл. 28.

Таблица 28 Классификация опасности химических веществ на основе их ПДК в почве

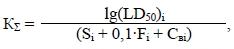

2. Определение класса опасности при отсутствии ПДК в почве Расчет индекса опасности в этом случае ведут для каждого компонента смеси по формуле

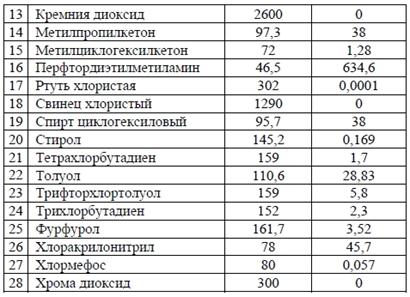

где LD50- смертельная доза препарата в мг действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающего гибель 50% подопытных животных, Fi - коэффициент летучести данного компонента, Si и СBi - то же что и в формуле (1). При наличии в справочниках нескольких величин LD50 для различных видов теплокровных животных выбирают для расчета индекса опасности наименьшее значение LD50. Значения LD50 приведены в [2], а для некоторых веществ в табл. 28. Для определения коэффициента летучести Fi с помощью справочника или табл. 30 находят давление насыщенного пара индивидуальных компонентов в смеси (имеющих температуру кипения при 760 мм рт. ст. не выше 80 0С) в мм рт. ст. для температуры 25 0С, полученную величину делят на 760. Таблица 29 Средняя смертельная доза, вызывающая гибель 50 % подопытных животных, LD50

Таблица 30 Давление насыщенных паров Рi и температура Ткип веществ

Продолжение табл. 30

Величина Fi, как правило, находится в интервале от 0 до 1.

Затем ведут расчет суммарного индекса Кiдля смеси из двух или трех компонентов по формуле (3), после чего определяют класс опасности с помощью вспомогательной табл. 31. 3. Определение класса опасности при отсутствии ПДК в почве и LD50 При отсутствии ПДК в почве и LD50, но при наличии величин классов опасности в воздухе рабочей зоны, для некоторых компонентов смеси в уравнение (4) подставляют условные величины LD50, ориентировочно определяемые по величине класса опасности в воздухе рабочей зоны с помощью вспомогательной табл. 32. Таблица 32

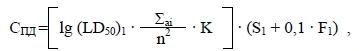

Классы опасности вредных веществ определяют по [8] или берут из табл. 33. 4. Определение содержания токсичных веществ в общей массе промышленных отходов Определение содержания токсичных веществ Спд ведут по формуле:

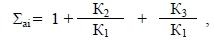

где lg (LD50)I - логарифм значения LD50 для того компонента смеси, величина которого Ki, определяемая по формуле (4), является минимальной, т.е. для К1, Σai - сумма отношений К1, К2, К3 к минимальной величине К, т.е.

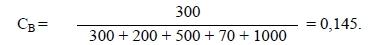

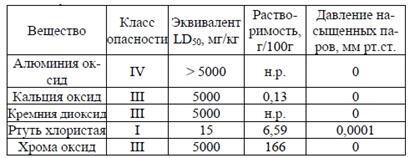

S1 - коэффициент растворимости компонента, соответствующего К1, F1 - коэффициент летучести данного компонента. ЗАДАНИЕ. Пример. Рассчитать класс опасности отходов и определить предельное содержание токсичных отходов в общей массе. Дать соответствующие рекомендации по их хранению, транспортировке и захоронению. Исходные данные приведены в табл. 34. В состав твердых отходов входят: 1) алюминия оксид – 300 кг; 2) кальция оксид – 200 кг; 3) кремния оксид – 500 кг; 4)ртуть хлористая - 70 кг; 5)хрома оксид - 1000 кг. Данных о ПДК в почве и средней смертельной дозе LD50 для данных веществ нет, поэтому расчет ведем в соответствии с пунктом 3. Величину LD50 ориентировочно определяем по классу опасности в воздухе рабочей зоны (см. табл. 32 и табл. 33). Данные по растворимости берем из табл. 27, по давлению насыщенных паров - из табл. 30. Таблица 34

Летучесть в данном случае принимаем равной нулю для всех веществ. Рассчитываем индекс опасности для каждого вещества. Для оксида алюминия принимаем: LD50 = 5000 мг/кг. Коэффициент растворимости Si = 0. Коэффициент летучести F1 = 0. Содержание этого компонента в общей массе отходов:

Для удобства сведем все цифры в таблицу 35. Таблица 35

Таким образом, индексы опасности, рассчитываемые по формуле (4) равны:

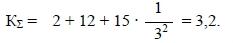

В качестве ведущих компонентов выбираем оксид хрома, хлористую ртуть и диоксид кремния (согласно формуле 2). Определяем суммарный индекс опасности по формуле (3):

По К∑ из табл. 31 определяем класс опасности - III.

заключение В последние десятилетия в результате накопления в окружающей современного человека естественной среде огромного количества различных химических препаратов особую актуальность приобрела проблема острых и хронических отравлений. Профессиональные отравления развиваются вследствие присутствия вредных химических веществ в производственной среде. Физиологическую активность вредных веществ изучает наука токсикология, являющаяся одной из отраслей медицины. В задачи токсикологии входит изучение токсичности применяемых в производстве и быту химических веществ, механизма их воздействия на организм человека, разработка противоядий и мер профилактики. Конечная цель токсикологии – предупреждение отравлений, и в этом аспекте она является одной из основ гигиены труда. Проблема острых и хронических отравлений ставит ряд сложных задач, связанных с необходимостью широкой информированности специалистов о токсичности различных химических препаратов. В плане решения этих задач и предлагается данное учебное пособие, призванное помочь в теоретической подготовке специалистов по охране труда и по защите окружающей среды. Следует подчеркнуть, что качество первичной информации в значительной мере влияет на все последующие этапы деятельности специалиста. В связи с этим знание исследовательских подходов к сбору информации и методов оценки химических факторов производственной среды является необходимым элементом в профессии специалистов по безопасности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Белова. - М.: Высш. шк., 1999. - 378 с. 2. Вредные вещества в промышленности: Органические вещества. Справочник / Под общ. ред. Э. Н. Левиной, И. Д. Гада-скиной. - Л.: Химия, 1985. - 461 с. 3. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей: Т.3. Неорганические и элементорганические соединения. / Под общ. ред. Лазарева Н. В и Гадаскиной И. Д. - Л.: Химия, 1977. - 607 с. 4. Вредные химические вещества: Неорганические соединения элементов I-IV групп: Справочник / А.Л. Бадман, Г.А. Гуд-зовский, Л.С. Дубейковская и др. - Л.: Химия, 1988. - 512 с. 5. Вредные химические вещества: Неорганические соединения элементов V-VIII групп: Справочник / А. Л. Бадман, Н.В. Волкова, Т.Д. Грехова и др. - Л.: Химия, 1989. - 592 с. 6. Вредные химические вещества: Радиоактивные вещества: Справочник / В.А. Баженов, Л.А. Булдаков, И.Я. Василенко и др. - Л.: Химия, 1990. - 463 с. 7. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса: Руководство Р 2.2.755 - 99. - М.: НПК «Апрохим», 2000. - 162 с. 8. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М.: Изд-во стандартов, 1988. 9. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. - М.: Изд-во стандартов, 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………...3 ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТОКСИКОЛОГИИ………4 1.1.Предмет и задачи токсикологии………….………..4 1.2. Классификация вредных веществ…………..……..7 1.3.Классификация промышленных ядов …………....12 1.4.Классификация пестицидов………………….…...14 1.5. Классификация отравлений………………………16 2. ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 2.1.Экспериментальные параметры токсикометрии...20 2.2. Производные параметры токсикометрии………..22 2.3. Классификация вредных веществ с учетом показателей токсикометрии…………………………………………26 2.4. Санитарно-гигиеническое нормирование……….27 2.5. Методы определения параметров токсикометрии..34 2.6. Методы исследования функционального состояния экспериментальных животных……………………….40 3.СПЕЦИФИКА И МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ…………………43 3.1. Понятие о «химической травме»………………...43 3.2. Теория рецепторов токсичности……………..…..45 4. ТОКСИКОКИНЕТИКА…………………………….48 4.1. Структура и свойства биологических мембран…48 4.2. Транспорт веществ через мембраны……………..51 4.3. Пути проникновения вредных веществ в организм человека………………………………………………..53 4.4. Транспорт токсичных веществ………………….63 4.5. Распределение и кумуляция……………………..65 4.6. Биотрансформация чужеродных веществ……....71 4.7. Пути выведения чужеродных веществ………….81 5.ВИДЫ ВОЗМОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОМЬШГЛЕННЫХ ЯДОВ……………………..…..84 5.1. Острые и хронические отравления………………….87 5.2. Основные и дополнительные факторы, определяющие развитие отравлений………………………………………90 5.3. Токсичность и структура……………………………..92 5.4. Математическая зависимость «структура - токсичность» ………………………………………………………95 5.5. Способность к кумуляции и привыкание к ядам……98 5.6. Комбинированное действие ядов……………………101 5.7. Влияние биологических особенностей организма…103 5.8. Влияние факторов производственной среды ……….108 6. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА…………..112 7. АНТИДОТЫ…………………………………………...117 7.1. Антидоты физического действия…………………..118 7.2. Антидоты химического действия………………….119 7.3. Антидоты биохимического действия……………...125 7.4. Антидоты физиологического действия……………126 ЧАСТЬ 2. ЧАСТНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 8.ТОКСИКОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ…………………………………………127 8.1.Водород и его соединения……………………….…127 8.2. Циановодород………………………………………128 8.3. Бериллий и его соединения………………………..132 8.4. Ртуть и ее соединения……………………………...134 8.5.Свинец и его соединения…………………………...139 8.6. Оксид углерода (II)………………………………....143 8.7.Хлор………………………………………………….149 8.8.Хлороводород………………………………………..151 8.10.Фтор…………………………………………………152 8.11. Водород фтористый…………………………….…154 8.12.Сероводород………………………………………..156 8.13.Сероуглерод………………………………………...157 8.14. Сернистый ангидрид………………………….…...160 8.15.Оксиды азота (нитрогазы)…………………………162 8.16.Водород мышьяковистый (арсин)…………………163 8.17. Аммиак ……………………………………………..165 9.ОРГАНИЧЕСКИЕ ЯДЫ………………………...……..167 9.1. Акролеин………………………………………….….167 9.2. Ацетальдегид………………………………………...168 9.3. Бензол………………………………………………...169 9.4. Гидразин и его производные…………………….….171 9.5. Метил бромистый……………………………….…...174 9.6. Метил хлористый………………………………….…175 9.7. Нитрил акриловой кислоты…………………………177 9. 8. Оксид этилена……………………………………….178 9. 9. Тетраэтилсвинец…………………………………….179 9.10.Формальдегид……………………………………..…180 9. 11Хлорпикрин………………………………………….181 часть 3. расчетные методы определения пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест 10.расчет ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений………………………….182 10.2.Расчет ПДКРЗ по показателям токсичности……….186 10.3. Определение ПДКРЗ веществ, относящихся к изученным в токсикологическом плане классам или группам химических соединений…………………………………..193 10.4. Расчет ПДКРЗ по физико-химическим константам..197 10. 5. Расчет ПДКРЗ по биологической активности химических связей………………………………………………200 11. РАСЧЕТ ПДК ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕ- РОМ ВОЗДУХЕ……………………………………………204 11.1. Расчет максимальных разовых ПДК ……………….205 11.2. Расчет среднесуточных ПДК ……………………….208 ЧАСТЬ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ И ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАНЯТИЯ………………………………………………….212 Контрольный тест № 1……………………………………212 Контрольный тест № 2……………………………………214 Контрольный тест № 3……………………………………216 Контрольный тест № 4………………………………….…218 Практическое занятие № 1…………………………….….221 Практическое занятие № 2…………………………….….222 Практическое занятие № 3…………………………….….229 Практическое занятие № 4………………………………..233 Заключение………………………………………………...245 Библиографический список………………………………246

Учебное издание

Звягинцева Алла Витальевна Павленко Анастасия Анатольевна

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ

В авторской редакции

Подписано в печать 27.09.2012. Формат 60х84/16. Бумага для множительных аппаратов. Усл. печ. л. 15,4.Уч. - изд.л. 12,3.Тираж 250 экз. Зак. №

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» 394026 Воронеж, Московский просп., 14

Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 2281 | Нарушение авторских прав |