|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Введение 5 страница

При кормлении грудью возникает опасность попадания с молоком некоторых жирорастворимых токсичных веществ в организм ребенка, в особенности пестицидов, органических растворителей и их метаболитов.

5. ВИДЫ ВОЗМОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ Все промышленные яды оказывают общее действие на организм. При этом для ряда токсичных веществ характерно преимущественно действие в точках своего приложения (кислоты, щелочи), другие же оказывают резорбтивное действие, не вызывая поражения непосредственно на месте соприкосновения с тканями (тетра-этилсвинец). Химические ожоги возникают при местном воздействии химически активных веществ на кожу, слизистую оболочку дыхательных путей и глаз. Степень ожога зависит от химической активности и токсичности вещества, его концентрации, температуры, продолжительности воздействия, а также от чувствительности пострадавшего. Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени характеризуются покраснением, припухлостью кожи и болезненностью. При ожогах второй степени появляются пузыри и возможно нагноение. При ожогах третьей степени, вследствие глубоких повреждений, возникают участки омертвления (некрозы) тканей. При ожогах четвертой степени поражаются не только вся толща кожи, но и глубоколежащие ткани. Соляная, азотная, серная и другие кислоты, хромовый ангидрид, а также концентрированные растворы щелочей (NaOH, KOH, NH4OH), попадая на кожу, вызывают химические ожоги, причем щелочные ожоги дают большую глубину поражения, что объясняется омыливанием щелочью жирового слоя кожи и растворением белковых веществ. Особенно опасно попадание кусочков твердой щелочи в глаза и на волосы; ожог глаз аммиаком и пероксидом водорода может привести к слепоте. При ожогах химическими веществами, способными прилипать к коже (горючие смолы, желтый фосфор), возникает еще и опасность общего отравления организма. Некоторые яды, кроме общего, оказывают избирательное действие по отношению к тем или иным органам или системам. Угарный газ, например, обладает высоким сродством к гемоглобину, образуя с ним карбоксигемоглобин (СОНЬ). Марганец способен избирательно поражать нервную систему. Многие производственные яды способны вызвать аллергические реакции. Поражения центральной нервной и периферической системы проявляются нейротоксикациями и нейротоксикозами, что выражается совокупностью психических и соматовегетативных синдромов. Изменения крови под действием промышленных ядов можно условно разделить на общие гематологические реакции и специфические изменения. Общие гематологические реакции возникают при острой интоксикации любым токсичным веществом независимо от механизма его действия. Наиболее закономерными являются изменения со стороны белой крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, эозинопения, лимфопения, возрастание числа моноцитов. Под специфическими изменениями крови следует понимать такие нарушения в ее составе, которые обусловлены действием определенного вредного фактора производственной среды (бензол, свинец и др.). При этом развиваются заболевания крови -лейкозы, анемия, нарушение свертываемости крови. Преимущественно поражения органов дыхания возникают при остром ингаляционном воздействии токсичных веществ раздражающего действия. При этом возможно развитие острого токсического бронхотрахеита, острого токсического бронхита, острого токсического отека легких, острой токсической пневмонии. Раздражающее действие сводится к возбуждению чувствительных окончаний нервов в конъюктиве и слизистых оболочках дыхательного аппарата, которое вызывает болезненные ощущения и активизирует ряд рефлексов (двигательный, секреторный и сосудистый). Тормозящий рефлекс может замедлить дыхание вплоть до его временной остановки, что сопровождается замедлением сердечной деятельности и артериальной гипертонией. Раздражение голосовой щели вызывает полипный рефлекс, который является беспорядочным, судорожным и сопровождается ощущением удушья и тревоги. Раздражение трахеи и бронхов связано с рефлекторным сужением бронхов и кашлем. Поражение паренхимы легких может развиться в пневмонию с отеком легких или без него. Острый отек легких происходит в результате изменения проницаемости легочных сосудов, что приводит к высвобождению гистамина, который стимулирует сужение бронхов и поднимает давление в легочных капиллярах с выходом значительного количества серозной жидкости в перегородки и альвеолы легких. Поражение гепатобилиарной системы возникает в результате воздействия веществ, которые можно выделить в группу так называемых гепатотропных ядов (метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод). При действии гепатотропных ядов характерно развитие токсического гепатита. Поражение мочевыделительной системы во многом зависит от химического состава токсичных веществ, предшествующего состояния почек и организма. Одна группа химических соединений преимущественно поражает паренхиму почек и вызывает токсические нефропатии. Это металлы и их соединения, соединения мышьяка, органические растворители, ядохимикаты. Вторая группа химических веществ (в основном ароматические аминосоединения) приводит к возникновению дизурических явлений и развитию доброкачественных опухолей мочевыводящих путей с последующей трансформацией в рак, что позволяет рассматривать их в качестве канцерогенов. 5.1. Острые и хронические отравления При неправильной с гигиенической точки зрения организации труда и отсутствии специальных мер профилактики промышленные яды могут вызвать профессиональные отравления. Как уже указывалось, по характеру возникновения и условиям течения они делятся на острые, подострые и хронические. Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в результате поломок оборудования и грубых нарушений требований безопасности труда; они характеризуются кратковременностью действия токсичных веществ, не более, чем в течение одной смены, поступлением в организм вредного вещества в относительно больших количествах - при высоких концентрациях в воздухе, ошибочном приеме внутрь, сильном загрязнении кожных покровов. Например, чрезвычайно быстрое отравление может наступить при воздействии паров бензина, сероводорода высоких концентраций и закончиться гибелью в результате паралича дыхательного центра. Оксиды азота вследствие общетоксического действия в тяжелых случаях могут вызвать развитие комы, судороги, резкое падение артериального давления. Хронические отравления возникают постепенно, при длительном поступлении яда в организм в относительно небольших количествах. Отравления развиваются вследствие накопления вредного вещества в организме (материальная кумуляция) или вызываемых ими нарушений в организме (функциональная кумуляция). Хроническое отравление органов дыхания может быть следствием перенесенной однократной или нескольких острых интоксикаций. К ядам, вызывающим хронические отравления в результате только функциональной кумуляции, относятся хлорированные углеводороды, бензол, бензины. В производственных условиях одни яды могут вызвать как острые, так и хронические отравления (бензин, оксид углерода, бензол), другие же - только или преимущественно острые (синильная кислота), или хронические (свинец, марганец) отравления. При хроническом и остром отравлении одним и тем же вредным веществом могут быть поражены разные органы и системы организма. Например, при остром отравлении бензолом в основном страдает нервная система и наблюдается наркотическое действие, при хроническом же поражается система кроветворения. Промежуточное место между острыми и хроническими отравлениями занимают подострые, которые по симптоматике сходны с острыми отравлениями, но возникают после более длительного воздействия яда в меньших концентрациях. Развитие отравления и его исход в определенной мере зависят от физиологического состояния организма. Так, мышечное напряжение, вызывая сдвиги в обмене веществ и увеличивая потребность в кислороде, может неблагоприятно отразиться на течении интоксикации, особенно ядами, вызывающими гипоксию. Если токсическому действию предшествовало переутомление и перенапряжение нервной системы, это может повысить чувствительность к вредным веществам, обладающим наркотическим влиянием. Ослабление сопротивляемости ко многим ядам отмечается у людей, страдающих заболеваниями печени и почек. Не вызывает также сомнений повышенная восприимчивость к воздействию специфических ингредиентов при поражениях кроветворного аппарата, органов дыхания, расстройствах обмена веществ и целом ряде других патологических состояний. Производственные яды помимо острого или хронического отравления могут оказывать так называемое общее, неспецифическое действие - понижение общей неспецифической сопротивляемости вредным воздействиям, в частности инфекциям. При повторном воздействии возможен эффект сенсибилизации - состояние организма, при котором повторное действие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. Эффект сенсибилизации связан с образованием в крови и других внутренних средах измененных и ставших чужеродными для организма белковых молекул, индуцирующих формирование антител. Повторное, даже более слабое токсическое воздействие с последующей реакцией яда с антителами вызывает неадекватный ответ организма в виде явлений сенсибилизации. Более того, в случае предварительной сенсибилизации возможно развитие аллергических реакций, выраженность которых зависит не столько от дозы воздействующего вещества, сколько от состояния организма. Аллергизация значительно осложняет течение острых и хронических интоксикаций, нередко приводя к ограничению трудоспособности. К веществам, вызывающим сенсибилизацию, относятся бериллий и его соединения, карбонилы никеля, железа, кобальта, соединения ванадия и т. д.

5.2. Основные и дополнительные факторы, определяющие развитие отравлений Для проявления токсического действия необходимо, чтобы токсичное вещество достигло рецепторов токсичности в достаточно большой дозе и в течение короткого времени. Взаимодействие токсичного вещества с организмом зависит от многих факторов, относящихся: к самому токсическому агенту, к конкретно сложившейся «токсической ситуации», к пострадавшему человеку. Общая классификация факторов, определяющих развитие отравлений, представлена в табл. 7.

Основными факторами следует считать определенные качества ядов и организма пострадавшего, а дополнительными - прочие факторы окружающей среды и конкретно сложившейся «токсической ситуации». С точки зрения решающего влияния на характер и выраженность отравлений, указанное разделение факторов на основные (внутренние) и дополнительные (внешние) является чисто условным, но необходимым. В самом деле, влияние дополнительных факторов редко может существенно изменить физико-химические свойства ядов и свойственную им токсичность, но, безусловно, сказывается на клинической картине отравления, его тяжести и последствиях.

5.3. Токсичность и структура История раскрытия связей между химической структурой веществ и их токсичностью насчитывает более ста лет. Изучение этих связей является одной из основных задач общей токсикологии как науки, имеющей профилактический характер. По правилу Ричардсона, в гомологическом ряду сила наркотического воздействия неэлектролитов возрастает с увеличением числа атомов углерода в молекуле. Так, например, наркотическое действие усиливается от пентана (С5Н12) к октану (С8Н18), от метилового спирта (СН3ОН) к аллиловому (С4Н9СН2ОН). Если принять силу наркотического действия этилового спирта за 1, то сила действия остальных выражается следующим образом: метиловый спирт (СН3ОН) - 0,8, пропиловый спирт (С2Н5СН2ОН) - 2, бутиловый спирт (С3Н7СН2ОН) - 3, аллиловый спирт (С4Н9СН2ОН) - 4. Однако правило Ричардсона имеет ряд исключений. Первые представители многих гомологических рядов - производные метана, обладают более сильным общим токсикологическим действием, чем последующие. Так, муравьиная кислота, формальдегид, метанол значительно токсичнее, чем соответственно уксусная кислота, ацетальдегид и этанол. Дальнейшее нарастание наркотического эффекта идет только для определенного ряда, а затем уменьшается, что связано с резким изменением растворимости. Правило не действует также для углеводородов ароматического ряда. С учетом этих исключений правило нарастания токсичности в гомологических рядах используется для предсказания токсичности новых веществ при помощи методов интерполяции и экстраполяции; оно может служить ориентиром для выбора в гомологическом ряду органического растворителя с меньшим наркотическим действием. С усилением наркотического эффекта возрастает и гемолитическое действие веществ. Важно также так называемое правило разветвленных цепей, согласно которому наркотическое действие ослабляется с разветвлением цепи углеродных атомов. Например, наркотическое действие изопентана (СН3)СН(СН2)3СН3 слабее действия гептана СН3(СН2)5СН3 и т. д. Установлено также, что углеводороды, имеющие одну длинную боковую цепь, оказывают большее наркотическое действие, чем их изомеры, имеющие несколько коротких боковых цепей. Замыкание цепи углеродных атомов усиливает действие вещества. Биологическая активность вещества возрастает с увеличением кратности связей, т. е. с увеличением непредельности соединения (правило кратных связей). Непредельность вообще оказывает влияние на химическую активность. Так, например, с увеличением непредельности усиливаются раздражающие свойства вещества. Резко меняется действие вещества при введении галогенов в молекулу углеводорода, в частности атома хлора. Известно, что с увеличением числа атомов хлора в гомологическом ряду возрастает наркотическое действие, например, от метана СН4 к хлористому метилу СНС13. Исключение составляет четыреххло-ристый углерод СС14, который обладает меньшим наркотическим действием, чем хлороформ. Хлорзамещенные углеводороды жирного ряда очень токсичны, вызывают жировое перерождение паренхиматозных органов. Такого же рода токсичностью обладают хлорзамещенные спирты, хлорзамещенные эфиры, хлорпроизводные бензола. Эти же соединения вызывают значительные поражения нервной системы и оказывают сильное раздражающее действие. Представляет интерес в отношении связи структуры химического вещества и его биологического действия большая группа нитро- и аминопроизводных бензола и его гомологов. Введение в молекулу бензола или толуола нитро- или аминогрупп (NO2 или NH2) резко меняет характер действия указанных веществ. На первое место выдвигается не наркотическое, а специфическое действие на кровь (образование метгемоглоби-на), на ЦНС, на паренхиматозные органы (дегенеративные изменения). Увеличение в молекуле числа групп NO2 придает веществу большую токсичность; нарастает кумулятивный эффект, возникает угнетение тканевого дыхания. Введение в нитросо-единения бензола атома хлора резко увеличивает токсичность. Положение группы NO2 в молекуле также отражается на токсичности. Наличие карбоксила или ацетилирование уменьшает токсичность соединения. Прогнозирование токсического действия неорганических соединений на основании их структуры и свойств представляет огромный интерес. Делаются попытки рассчитать токсичность ионов на основании таких показателей, как потенциал, атомный радиус, растворимость и т. д., и исследовать взаимосвязь между токсичностью ионов и положением металлов в периодической системе Менделеева, а также между токсичностью и валентностью. Пока общих правил для определения токсического действия неорганических соединений установить не удалось. Определенное влияние на токсическое действие веществ оказывают степень их химической чистоты и содержание примесей. Кроме того, при длительном хранении токсичность многих препаратов изменяется - повышается (фосфорорганические инсектициды) или уменьшается (крепкие кислоты и щелочи).

5.4. Математическая зависимость «структура - токсичность»

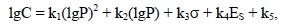

Уже в 1870 г. была сформулирована гипотеза, согласно которой ответная реакция биологической системы является функцией химической структуры вещества, которое на неё действует. Было показано, что зависимость «структура - активность» можно выразить математически с учётом изменений биологических ответных реакций при соответствующих небольших изменениях молекулярной структуры вещества. Количественные аспекты проблемы «структура - активность» были изучены в исследовании, проведенном в начале ХХ века Мейером и Овертоном. Согласно их данным биологическая активность веществ с родственными структурами находится в линейной зависимости от липофильных свойств молекул. Было предложено использовать коэффициент распределения между липидной и водной фазами для описания наркотического действия молекул простых органических неэлектролитов. Практически универсален метод, предложенный Хэнчем (количественный многопараметровый подход к взаимоотношению «структура - активность»: QSAR). Он основан на идее, что любой вид биологической активности в пределах ряда структурно-родственных химических соединений определяется суммой гидрофобных, электронных и стерических свойств молекул. Зависимость биологической активности веществ от их химической структуры может быть выражена уравнением:

где С - молекулярная концентрация, вызывающая ответ определённой величины со стороны биологической системы; Р - коэффициент распределения в системе октанол/вода; а - электронная константа Гаммета; Es - стерическая константа Тафта. Цифровая константа а характеризует электронный эффект заместителя на ядро и реактивный центр молекулы. Стерическая константа ES представляет собой количественную меру общего пространственного эффекта заместителя на скорость химической реакции. Связь, существующую между биологической активностью и токсичностью веществ, с одной стороны, и коэффициентом распределения в системе октанол/вода - с другой, можно объяснить следующим образом. Когда биологически активное вещество проникает в организм, оно переходит из внеклеточной жидкости в клетки, перемещаясь к месту своего непосредственного действия. Процесс проникновения через клеточную мембрану, эндоплазматический ретикулюм, а в некоторых случаях и через мембранные структуры органелл связан с рядом переходов молекул вещества из водной фазы в более или менее фиксированные органические связи. Скорость, с которой большая часть органических соединений проходит через биологические ткани, пропорциональна логарифму коэффициента распределения в системе органический растворитель/вода. Коэффициент распределения в системе октанол/вода выражает вероятность, с которой вещество достигнет места своего действия в клетке, и может служить математической моделью гидрофобного взаимодействия между химическим соединением и биологическими системами. При этом «очень гидрофильные» молекулы наталкиваются на липидные мембраны и не могут их преодолеть в силу малой растворимости в жирах. «Очень гидрофобные» молекулы вязнут в первой же липидной фазе и с большим трудом проходят в следующую водную фазу. Такие свойства молекул обусловливают параболическую форму связи биологического действия веществ с их коэффициентами распределения. Связь между токсическим действием, электронными и стерическими константами можно объяснить тем, что биологическая активность в той или иной мере связана с химической активностью вещества, которая, в свою очередь, определяется электронными и пространственными свойствами молекулы и поэтому может быть очень точно описана с помощью стерических и электронных констант. Для описания токсического действия не всегда требуется применять одновременно все компоненты модели Хэнча. Биологическое действие и токсичность некоторых генетических групп веществ можно определить с помощью одних лишь констант гидрофобности. Так обстоит дело с веществами, которые оказывают так называемое «физическое» действие, например, с производными бензола. Уравнения QSAR, основанные на принципе Хэнча, применимы для групп веществ со сходной структурой и не имеющих замещающих групп, отличающихся по структуре от исследованных веществ. Метод Хэнча позволяет предсказывать фармацевтические, биоцидные и токсические эффекты органических соединений с большой точностью. В последние годы модель Хэнча и некоторые другие константы, связанные с молекулярной структурой веществ, были использованы для описания токсического действия не только при однократном поступлении вещества в организм, но и в случаях, когда имеет место многократное, хроническое воздействие небольших доз; эту модель также применяют для прогнозирования безопасных уравнений содержания веществ в окружающей среде.

5.5. Способность к кумуляции и привыкание к ядам

Среди дополнительных факторов, условно относящихся к конкретной «токсической ситуации», в которой возникает отравление, наибольшее внимание привлекает возможность кумуляции яда, а также привыкание к нему. Термин «кумуляция» обозначает накопление, причем накопление массы яда в организме называют материальной кумуляцией, а накопление вызванных ядом патологических изменений -функциональной кумуляцией. Одно из свойств живого организма - способность различных функциональных систем приспосабливаться к сдвигам в условиях существования путем адекватного изменения процессов жизнедеятельности. Это приспособление называется адаптацией. Для обозначения адаптации организма к периодическому воздействию вредных веществ часто применяется термин «привыкание». При этом имеют в виду понижение чувствительности к химическому веществу, что может проявляться в ослаблении или полном исчезновении симптомов отравления. Установлено, что привыкание в определенной мере и на определенный срок при соответствующих условиях возникает к любому вредному веществу, хотя все еще остается неясным вопрос о ядах, обладающих тератогенным, мутагенным и канцерогенным действиями. К условиям, определяющим привыкание, относится концентрация (доза) токсичного вещества. Она должна быть достаточной для того, чтобы вызвать приспособительную реакцию организма, но не чрезмерной, опасной для его жизнедеятельности. В реакции организма на хроническое воздействие подобного химического фактора можно выделить три фазы: первичной реакции, развития привыкания и «срыва» привыкания. Последняя фаза не является обязательной. В начальной фазе развивающиеся симптомы непостоянны, обычно легко компенсируются, не отличаются специфичностью. Обращают на себя внимание повышенная возбудимость нервной системы, неустойчивость нейрорегуляторных механизмов и часто активация функций щитовидной железы. Во второй фазе состояние организма внешне наиболее благополучное, однако, как правило, оно прерывается периодами проявления симптомов отравления, что связано с ослаблением компенсаторно-защитных механизмов либо вследствие их перенапряжения, либо в связи с действием дополнительных факторов (другое заболевание, утомление и пр.). С течением времени периоды обострения могут повторяться все чаще, быть все длительнее и завершиться переходом в третью фазу выраженной симптоматики хронического отравления. При оценке влияния явлений привыкания того или иного вещества следует учитывать давно известное в клинической практике развитие повышенной резистентности к одним агентам после повторного воздействия других, например, при закаливании с помощью дозированного действия низкой температурой и пр. Оно отмечается и после приема некоторых лекарственных средств, получивших название адаптогенов (витамины, женьшень), которые способны уменьшать реакцию на стрессорные воздействия. Более того, сами стрессорные воздействия в определенной мере могут увеличивать устойчивость организма ко многим факторам окружающей среды, в том числе химическим. На основании этих фактов известный канадский ученый Селье разработал учение об общем адаптационном синдроме, в основе которого лежат изменения функции гипофизарно-адреналовой системы, имеющие приспособительный характер и требующие значительного напряжения компенсаторно-защитных механизмов. В токсикологии повышенная резистентность развивается при повторных и хронических воздействиях химических факторов, по интенсивности не являющихся стрессорными. Развившееся состояние названо «состоянием неспецифически повышенной сопротивляемости». Характерными отличиями последнего являются его большая продолжительность (до нескольких лет) и отсутствие повышения активности гипофизарно-адреналовой системы. Механизмы привыкания объясняют разные теории, но можно выделить три основные. Согласно первой - метаболической, длительно воздействующие на организм вещества становятся постоянными участниками тканевого обмена и поэтому постоянно теряют свои признаки, свойственные им как чужеродным соединениям. Соответственно утрачивается защитная реакция на них. По второй теории - ферментативной - в организме могут синтезироваться специальные, так называемые индуцированные, ферменты, способные быстро расщеплять различные ксенобиотики. Третья теория - иммунологическая - основана на экспериментально установленной способности организма вырабатывать антитела к различным чужеродным веществам. При этом периоды сенсибилизации и адаптации при длительном воздействии токсичного вещества можно объяснить соответствующими изменениями содержания антител в кровяном русле.

5.6. Комбинированное действие ядов

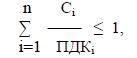

В производственной и окружающей среде часто происходит комбинированное действие на организм двух или более ядов одновременно. Очень часто встречаются комбинации оксида углерода и диоксида серы при взрывных работах; паров бензола, нитробензола и оксидов азота в производстве нитробензола; паров бензола, толуола, ксилола, сероуглерода в коксохимическом производстве. Совместное воздействие этих сочетаний, а также постоянное применение лекарственных препаратов является дополнительным фактором, который может оказывать влияние на токсикодинамику и токсикокинетику различных промышленных химических соединений в организме людей, подвергающихся их действию. Наличие двух или нескольких чужеродных веществ в организме может приводить к изменениям в абсорбции, транспорте, распределении, кумуляции, обмене веществ и выделении каждого из веществ. Поэтому во всех случаях, когда проводится оценка влияния химических соединений на рабочих, необходимо учитывать комбинированное воздействие и принимать во внимание его последствия. КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ вредных веществ - это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления. Различают несколько видов комбинированного действия ядов. 1. Аддитивное действие - феномен суммированных эффектов. При этом суммарный эффект равен сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при количественно одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси не меняется. Если в воздухе присутствуют Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев производственные яды в сочетании действуют по типу суммации. Вещества с аддитивным действием приведены в ГН 2.2.5.686-98. Для гигиенической оценки воздушной среды при условии аддитивного действия ядов используется уравнение

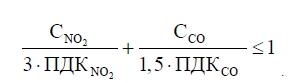

где С - фактическая концентрация i-го вещества, мг/м3; ПДК - предельно допустимая концентрация этого вещества, мг/м3. 2. Потенцированное действие (синергизм) - усиление эффекта. Компоненты смеси действуют при этом так, что одно вещество усиливает действие другого. Эффект комбинированного действия при синергизме больше аддитивного, и это учитывается при анализе гигиенической ситуации в конкретных производственных условиях. Однако количественная оценка этого явления существует только для совместного действия оксида азота и угарного газа. При гигиеническом нормировании должно

Явление потенцирования возможно только в случае острого отравления. 3. Антогонистическое действие - такое, при котором эффект комбинированного действия менее ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого, эффект - менее аддитивного. Примером может служить антидотное взаимодействие между эзерином и атропином. 4. Независимое действие - комбинированный эффект не отличается от изолированного действия каждого яда в отдельности. Преобладает эффект наиболее токсичного вещества. Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно часто, например, бензол и раздражающие газы, смесь продуктов сгорания и пыли. Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 855 | Нарушение авторских прав |