|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Клиническая картина и диагностика. Основными жалобами пациентов, у которых впоследствии при обследовании была установлена васкулоген-ная причина нарушений эрекции

Основными жалобами пациентов, у которых впоследствии при обследовании была установлена васкулоген-ная причина нарушений эрекции, являлись невозможность осуществления коитуса или затруднение при его проведении из-за ослабления или полного отсутствия эрекции, а также исчезновение эрекции в процессе полового акта. Важной и очень характерной у этих пациентов была жалоба на отсутствие спонтанных (ночных и утренних) эрекций. Нарушения эрек- ции носили достаточно стойкий и необратимый характер. Диагностическая оценка состояния пациентов с эректильной дисфункцией была ограничена практически до начала 80-х годов объективным обследованием, определением психосексуального статуса, исследованием ночного набухания полового члена и измерением пениально-бра-хиального индекса. Ни одна из этих диагностических процедур не позволяла исследовать артерии, венозную систему и кавернозные тела полового члена с учетом их функционального состояния. Появление метода введения вазоактивных препаратов в пещеристые тела дало возможность оценить сосудистые компоненты эрекции. История открытия первых вазоактивных препаратов относится к 1848 г., когда G.F.Merch выделил и описал алкалоид опиума, который был назван "папаверин", а в 1923 г. Fleishner и Labor опубликовали свои фармакологические исследования по комбинированному применению папаверина и йохимбина в лечении эректильной дисфункции. В 1980 г. французский хирург R.Virag обнаружил, что введенный интракавернозно папаверин способен вызывать эрекцию. Это событие открыло новую эру в использовании вазоактивных препаратов не только в диагностике, но и в лечении эрек-тильных дисфункций. Первое сообщение о воздействии простагландина Е1 на кавернозную ткань полового члена появилось в 1975 г. (Karim, Adaikan). Инъекции вазоактивных препаратов (особенно простагландина Е1) в кавернозное тело являются безопасным и надежным методом, дающим самую первую и, пожалуй, самую достоверную информацию о тяжести заболевания и функциональном состоянии сосудистых компонентов эрекции. Положительной реакцией на инт-ракавернозное введение минимальной дозы вазоактивного вещества считается наступление полной эрекции с максимальной ригидностью полового члена через 5—10 мин от момента введения и продолжение ее в среднем 40—60 мин. В случаях, когда эрекции не наступает через 15 мин или ригидность полового члена неадекватна для интроитуса, реакцию следует признать отрицательной, а вероятность того, что эректильная дисфункция обусловлена несостоятельностью сосудистых компонентов эрекции, крайне высокой. Кстати, как правило, дальнейшее обследование с применением специальных инструментальных методов подтверждает данные теста с интракавернозным введением вазоактивного препарата. Таким образом, дифференциально -диагностическую ценность этого теста в качестве самого раннего, чрезвычайно эффективного и сравнительно безопасного способа выявления у пациентов эректильной дисфункции сосудистого генеза трудно переоценить. Следует отметить, что тест с интракавернозным введением вазоак-тивных препаратов не позволяет провести дифференциальную диагностику между артериальной недостаточностью полового члена и патологическим венозным дренажом. Более того, известно, что реализация половой функции у мужчины является результатом координированного взаимодействия нескольких составляющих — психической, нервной, гуморальной, сосудистой. Повреждение любой из них может вызвать сложную цепочку нарушений, которая в результате приводит к импотенции. Вместе с тем нельзя исключить одновременное поражение нескольких составляющих. Именно поэтому перед решением вопроса о выборе тактики лечения должна быть проведена адекватная оценка всех составляющих копулятивного цикла, особенно если предполагается хирургическая коррекция импотенции. Такой подход к диагностике называется мультидисциплинарным. Он предусматривает максимально полное обследование всех составляющих копулятивного цикла. Допплеровское/дуплексное ультразвуковое сканирование артерий полового члена измеряет пик систолической скорости кровотока, диа-столическую скорость кровотока по пениальным артериям и их диаметр. Кроме того, эта методика позволяет рассчитывать индекс сопротивления, время ускорения кровотока в фазе набухания полового члена и даже венозный отток. Это исследование проводят на фоне искусственной пассивной эрекции после интракавернозно-го введения вазоактивного вещества, что позволяет получить наиболее точные результаты индивидуального артериального кровотока по артериям полового члена. При серошкальной эхографии в состоянии покоя кавернозные и спон-гиозные тела визуализируются как цилиндрические, достаточно однородные гипоэхогенные структуры (рис. 7.56). При увеличении полового члена во время эрекции синусы кавернозных тел могут определяться как гипоэхогенные (близкие к анэхо-генным) структуры. По периферии кавернозных тел визуализируется белочная оболочка в виде тонкой линейной эхогенной структуры. В состоянии покоя и на фоне напряжения полового члена при продольном сканировании в центральных отделах кавернозных тел (ближе к середине) визуализируются кавернозные артерии в виде параллельных линейных структур (рис. 7.57). Диаметр артерий в состоянии покоя колеблется от 0,2 до 1,4 мм, при эрекции увеличивается примерно в 2 раза. Кровоток в сосудах полового члена оценивают при цветном доппле-ровском картировании, энергетическом допплеровском исследовании и импульсной допплерографии в состоянии покоя и в различных фазах эрекции. Максимальная пиковая скорость кровотока в кавернозных артериях регистрируется через 5—10 мин

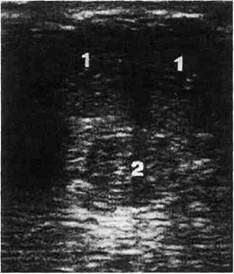

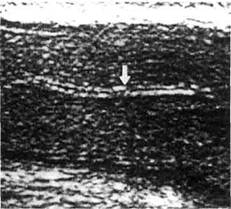

Рис. 7.56. Поперечное сканирование полового члена. При серошкальной эхографии определяются кавернозные (1) и спонгиозные (2) тела полового члена. Норма. Рис. 7.57. Продольное сканирование проксимального отдела полового члена в состоянии покоя. При серошкальной эхографии в центральных отделах правого кавернозного тела определяется кавернозная артерия (стрелка). Стенки ее ровные, тонкие, однородные. Норма.

после внутрикавернозного введения вазоактивного вещества. Пиковая систолическая скорость в кавернозных артериях у здоровых лиц больше 30—35 см/с (учитывая максимальное значение на протяжении эрекции). Конечная диастолическая скорость в норме должна быть меньше 5 см/с (учитывая минимальное значение на протяжении эрекции), средняя скорость кровотока, определяемая на фоне минимальной диа-столической скорости, — меньше 5 см/с. Пороговые значения индекса резистентности и пульсационного индекса различаются у разных авторов. Для оценки гемодинамики в половом члене используют и другие показатели, такие как время ускорения, ускорение, индексы кровотока полового члена. Так, в норме время ускорения не должно превышать 0,1 с, а ускорение должно быть больше 400 см/с2. Допплерографические признаки артериальной недостаточности полового члена, определяемые в кавернозных артериях, практически одинаковы для поражения сосудов всех уровней. Основным признаком арте-риогенной эректильной дисфункции является пиковая систолическая скорость менее 25 см/с (рис. 7.58). Скоростной интервал от 25 до 30 см/с является спорным в диагностике артериальной недостаточности и требует получения дополнительных доппле-ровских признаков патологии. Время ускорения при артериогенной эректильной дисфункции — больше 0,1с, а ускорение — меньше 400 см/с2. Сочетание таких признаков, как пиковая систолическая скорость меньше 25 см/с2 и ускорение меньше 400 см/с2, значительно повышает информативность исследования. Разница скоростей кровотока в обеих кавернозных артериях более 10 см/с также является признаком артериальной недостаточности. Цветное допплеровское картирование и энергетическое допплеровское исследование позволяют визуализировать различные врожденные и приобретенные аномалии сосудистого русла (рис. 7.59), а также анастомозы как между бассейнами дорсальных и кавернозных артерий, так и между бассейнами кавернозных и спонгиозных артерий. При энергетическом допплеровском исследовании в случае поражения артериоляр-ного компонента могут определяться уменьшение числа дистальных уровней деления кавернозных артерий, отхождение спиралевидных артерий под прямым углом и различный их калибр. При артериогенной импотенции допплеровские методики исследования позволяют определять ретроградный артериальный кровоток, наличие которого может быть признаком проксимального артериального стеноза, артериальной окклюзии, ар-териовенозной мальформации. Прямая оценка венозного кровотока, к сожалению, чаще всего не дает значимой информации. Однако некоторые авторы используют факт визуализации кровотока в глубокой дорсальной вене при цветном допплеровском картировании и энергетическом допплеровском исследовании в определенные фазы эрекции для диагностики венозных нарушений. В норме отток крови по глубокой дорсальной вене выявляется только в первые минуты после интракавер-нозного введения вазоактивного препарата. Если же венозный кровоток сохраняется в течение 10—20 мин после инъекции, это наводит на мысль о венозной или корпоровенозной недостаточности. Ультразвуковое допплеровское исследование, являясь неинвазивным и значительно менее дорогостоящим, чем фаллоартериография, постепенно вытесняет это исследование при определении проходимости артерий полового члена. Вместе с тем в наиболее тяжелых случаях селективная ан-

Рис. 7.58. Артериогенная эректильная дисфункция. Продольное сканирование проксимального отдела полового члена в состоянии покоя. Определяются расширение систолического компонента, снижение пиковой систолической скорости кровотока до 9 см/с. После введения вазоактивного препарата максимальное значение пиковой систолической скорости было значительно ниже 25 см/с.

Рис. 7.59. Артериогенная эректильная дисфункция. Продольное сканирование среднего отдела полового члена в состоянии покоя. При серошкальной эхографии в центральных отделах левого кавернозного тела определяется кавернозная артерия (стрелка). Стенки ее неровные, утолщенные, неоднородные, гиперэхогенные.

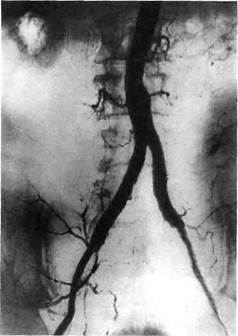

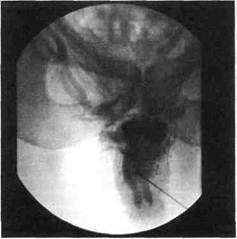

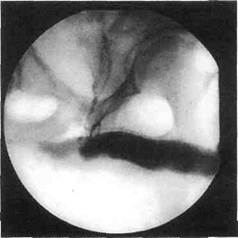

Рис. 7.60. Артериогенная эректильная дисфункция. Критический стеноз внутренней подвздошной артерии справа, окклюзия внутренней подвздошной артерии слева. гиография гипогастрико-кавернозной системы не только не утратила своего значения, но и является золотым стандартом для диагностики нарушений артериального кровообращения полового члена. При проведении этого исследования доказано, что установление искусственной пассивной эрекции с помощью интракавер-нозного введения вазоактивных препаратов необходимо для оптимальной визуализации артерий полового члена. На фоне искусственной эрекции происходит расширение артерий полового члена и дистальных 2/з внутренней половой артерии. Артериальное русло члена растянуто, завитки артерий, включая a.helicinae, выпрямлены, а эбнеровские железы пассивно вытянуты. На рис. 7.60— 7.62 показаны различные варианты нарушения артериального кровотока по гипогастрико-кавернозной системе. Перфузионная дозированная ка-вернозометрия и динамическая ка-вернозография в настоящее время являются единственным методом, позволяющим выявлять патологическую венозную утечку из кавернозных тел. Первый этап исследования, или перфузионная дозированная кавернозо-метрия (ПДК), заключается в создании искусственной пассивной эрекции посредством нагнетания гепари-низированного изотонического раствора натрия хлорида интракавер-нозно с дозированно возрастающей скоростью инфузии. В процессе исследования фиксируют скорость инфузии, при которой устанавливается

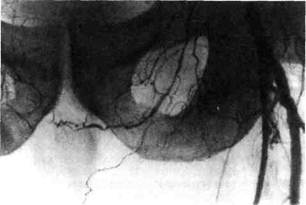

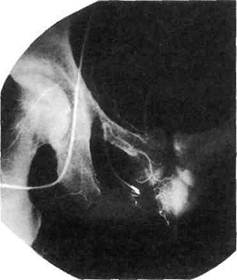

Рис. 7.61. Артериогенная эректильная дисфункция. Диффузное стенотическое поражение внутренней половой артерии. эрекция (СУЭ), затем — скорость инфузии, при которой достигнутая эрекция поддерживается (СПЭ). Как показал анализ собственных клинических исследований, совпадающий с данными анализа обширного литературного материала, у здоровых мужчин СУЭ колеблется от 90 до 200 мл/мин, однако, по сообщению E.Wespes, C.Delcour, H.Porst, для составления максимально полного представления о характере венозного дренирования полового члена во время эрекции, помимо СУЭ и СПЭ, необходимо определять отношение СПЭ/СУЭ. При анализе большого клинического материала H.Porst установил, что у здоровых мужчин и пациентов с психогенной импотенцией отношение СПЭ/СУЭ не превышает 0,35, а у пациентов с ПВД это отношение выше 0,83. В отдельных, наиболее тяжелых случаях ПВД даже при скорости введения раствора, превышающей 400 мл/мин, вызвать эрекцию не удавалось. На втором этапе исследования проводят динамическую кавернозо-графию, суть которой заключается в контрастировании кавернозных тел и дренирующей их венозной системы на фоне искусственной пассивной эрекции. Кавернозография является незаменимым методом для получения изображения кавернозной ткани, выявления границ кавернозных тел и дренирующей их венозной системы. Важно отметить, что информационная ценность этого этапа исследования для диагностики ПВД сохраняется только в том случае, если визуализация осуществлялась на фоне искусственной пассивной эрекции. Только при этом условии можно установить локализацию и варианты патологической венозной утечки. На рис. 7.63—7.67 представлены кавернозограммы в норме и варианты патологического венозного дренажа (рис. 7.68). На основании современных представлений о функционировании веноокклюзиру-ющего механизма полового члена, а

Рис. 7.62. Артериогенная эректильная дисфункция. Окклюзия внутренней половой артерии. также анализа кавернозограмм была разработана классификация ПВД. ▲ Дистальная форма — ПВД происходит по глубокой дорсальной вене или по наружным венам полового члена.

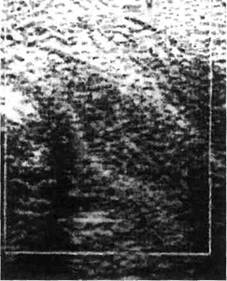

Рис. 7.63. Кавернозограмма. При скорости инфузии раствора в кавернозные тела 120 мл /мин достигнута полная эрекция. Визуализируется сфинктер глубокой дорсальной вены. Норма.

Рис. 7.64. Кавернозограмма. Патологический венозный дренаж по системе глубокой дорсальной вены. Эрекция установлена при скорости инфузии 230 мл/мин. Рис. 7.66. Кавернозограмма. Патологический венозный дренаж, смешанная форма. Эрекцию не удалось получить даже при скорости инфузии 400 мл/мин.

а Проксимальная форма — ПВД происходит по глубоким пениаль-ным венам. ▲ Смешанная форма — ПВД происходит по 2 или 3 венозным системам сразу. По тяжести заболевания выделяют 3 степени ПВД: • легкую (СУЭ до 200 мл/мин, СПЭ/СУЭ до 0,35);

Рис. 7.65. Кавернозограмма. Патологический венозный дренаж, проксимальная форма. Эрекция установлена при скорости инфузии 340 мл/мин.

• среднюю (СУЭ до 200 мл/мин, СПЭ/СУЭ до 0,83); • тяжелую (эрекцию не удается получить даже при скорости перфузии свыше 300 мл/мин). Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1318 | Нарушение авторских прав |