|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

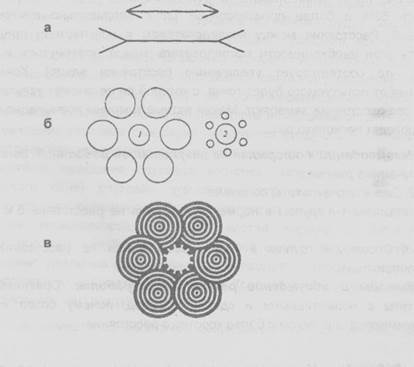

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9Условно-рефлекторная регуляция деятельности сенсорных систем. Слуховая сенсорная система Цель работы: изучить условно- рефлекторную регуляцию деятельности сенсорных систем, морфофункциональную организацию слуховой сенсорной системы Объект исследования: человек Ощущение внешнего мира у человека обусловлено не только непосредственным восприятием раздражений, но и теми условно-рефлекторными связями, которые сформировались в течение жизни. Они могут дополнять, изменять реальный образ воспринимаемой действительности. К такого рода явлениям относятся зрительные иллюзии. Оборудование: Набор рисунков, демонстрирующих зрительные иллюзии. Ход работы: Работа состоит из трех заданий: 1. Иллюзия, созданная направлениями стрелок. Нарисуйте две прямые линии, ограниченные стрелками разного направления. Рассмотрите рисунок: линия (стрелки наружу) кажется гораздо больше линии со стрелкам, направленными внутрь. 2. Иллюзия по контрасту и оценке предмета в целом. Изобразите на некотором расстоянии друг от друга два одинаковых круга. Вокруг первого поместите круги большего диаметра, вокруг второго - меньшего. Центральный круг (2) кажется больше, чем центральный круг (1). 3. Иллюзия движения. Если изображение, представленное на рис., вращать перед собой небольшими кругами, то появится впечатление вращения дисков в направлении движения рисунка, а центрального зубчатого колесика в обратную сторону. Одно из объяснений заключается в том, что белые части рисунка в последовательные моменты времени воспринимаются в различных местах пространства, что и создает стробоскопический эффект движения.

Рис. Явления зрительных иллюзий (Батуев А.С. и др., 1998): а) иллюзия, созданная направлением стрелок; б) иллюзия по контрасту и по оценке предмета в целом; в) иллюзия движения Рекомендации к оформлению результатов работы: Опишите наблюдаемые явления. Выводы и обсуждение результатов работы: объясните наблюдаемые явления и укажите реальные возможности установления истинности наших представлений об изображенных предметах. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Задание 2. Проведите исследование остроты слуха. Оборудование: рулетка или метровая лента, ватные тампоны и подготовленный список слов. Исследование абсолютных порогов слуховой чувствительности проводят шепотом. Рекомендуется составить 2 группы слов:1) первая группа слов включает гласные у, о и согласные м, н, в, р. Например: ворон, двор, море, номер и т.д. 2) Вторая группа слов - гласные а, и, э и шипящие, свистящие согласные. Например: час, щи, чижик, заяц, шерсть и т.д. Ход работы: Пред началом эксперимента у испытуемого одно ухо затыкают смоченным ватным тампоном. Далее исследователь с небольшого расстояния шепотом начинает произносить слова из 1-й и 2-й групп, постепенно при этом отдаляясь. Расстояние, на котором находится исследователь, когда испытуемый начинает называть 50% и более произнесенных слов, неправильно считают пороговой величиной. Расстояние между исследователем и испытуемым продолжают увеличивать (при необходимости исследователь может повернуться к испытуемому спиной, что соответствует увеличению расстояния вдвое). Конечной точкой отдаления от испытуемого будет точка, с которой он не сможет услышать ни одного слова. Это расстояние замеряют. Меняя ватные тампоны поочередно в каждом ухе, опыт проводят несколько раз. Рекомендации к оформлению результатов работы: 1. Занесите в протокол полученные данные. 2. Оцените результаты по схеме: а) Слова 1-й группы в норме различаются на расстоянии 5 м (низкочастотные). б) Слова 2-й группы в норме различаются на расстоянии около 20 м (высокочастотные). Выводы и обсуждение результатов работы: Сравните полученные результаты с нормативными и сделайте вывод, почему слова из 1-й группы воспринимаются человеком с более короткого расстояния. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Задание 3. Исследование костной и воздушной проводимости. Периферический, или рецепторный, отдел слуховой сенсорной системы состоит из звукоулавливающего, звукопередающего и звуковоспринимающего аппаратов. Звукоулавливающий аппарат - наружное ухо: ушная раковина сосредотачивает звуковые волны, а слуховой проход подводит их к среднему уху. Оно представляет собой полость, отделенную от наружного уха барабанной перепонкой и имеющую в медиальной стенке два закрытых отверстия - овальное окно и круглое окно. Полость среднего уха содержит три последовательно сочлененные слуховые косточки, которые расположены таким образом, что первая из них (молоточек) соединена с барабанной перепонкой, средняя (наковальня) – с молоточком и с последней косточкой (стремечком), которое в свою очередь упирается в мембрану овального окошечка. Такое строение среднего уха обеспечивает его звукопередающую функцию. Звуковоспринимающий аппарат – внутреннее ухо. Оно расположено в височной кости и состоит из костного и перепончатого лабиринтов, имеющих сложное строение. Одна из полостей этого лабиринта называется улиткой. В начале улитки заключено специальное образование – кортиев орган, который и является собственно рецепторным аппаратом слуховой системы, превращающим энергию звуковых волн в нервные импульсы. Они возникают при действии раздражителя в чувствительных клетках кортиева органа – слуховых волосковых клетках. Оттуда по первому нейрону импульсы поступают в соответствующие ядра продолговатого мозга, по второму – в медиальные коленчатые тела таламической области и по третьему – в корковый отдел слуховой системы, расположенный в верхней части височной доли мозга, в области сильвиевой борозды (41 и 42 поля). Действие звукового раздражителя воспринимается рецепторными образованиями внутреннего уха лишь тогда, когда звуковые колебания будут подведены к ним звукопередающим аппаратом. При этом звуковые колебания, поступающие в наружный слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонки, которые, усиливаясь в системе звуковых косточек, передаются овальному окошечку. Колебания мембраны овального окошечка влекут за собой перемещения жидкости в лабиринте, что вызывает колебание основной мембраны и раздражение волосковых клеток. Такое проведение звуковых колебаний называется воздушным. Однако при различных патологических изменениях звуопередающего аппарата (отверстие в барабанной перепонке, сращение слуховых косточек, изменение подвижности мембраны овального окна) слуховая чувствительность не падает, а лишь понижается. В этих случаях звуковые колебания передаются рецепторному аппарату благодаря костной проводимости. Вибрация костей черепа и лабиринта, возникающая при звуковых колебаниях, через круглое окно (с более эластичной перепонкой) повышает давление эндолимфы, что приводит к колебанию основной мембраны и раздражению волоскового аппарата. Костная проводимость несравненно менее эффективна, чем воздушная. Оборудование: камертоны, молоточек, секундомер, ватные тампоны, резиновые трубки. Ход работы: Для наблюдения костной проводимости звука (опыт Вебера) ноку звучащего камертона прикладывают на середину темени испытуемого. Отмечают, что через оба уха испытуемый слышит звук одинаковой силы. Затем опыт повторяют, заложив предварительно в одно ухо ватный тампон. Со стороны уха, заложенного тампоном, звук будет казаться более сильным, это объясняется тем, что звук в данном случае достигает слуховых рецепторов кратчайшим путем – через кости черепа и уменьшается потеря звуковой энергии. Далее соединяют резиновой трубкой ухо первого испытуемого, не заложенное ватой, с ухом второго испытуемого. Второй испытуемый также слышит звук, т.к. происходит распространение звуковых волн по воздушному столбу.

Для сравнения костной проводимости различных костей черепа ножку звучащего камертона прикладывают к этим костям (теменной, височной, лобной, затылочной) и отмечают, есть ли разница в силе восприятия звука. Для сравнения воздушной и костной проводимости звука проводят также опыт Ринне. Ножку звучащего камертона плотно прикладывают к сосцевидному отростку височной кости. Испытуемый слышит постепенно ослабевающий звук. При исчезновении звука (судят по словесному сигналу испытуемого) камертон переносят непосредственно к уху. Испытуемый вновь слышит звук. Пользуясь секундомером, определяют время, в течение которого слышен звук. Во избежание адаптации слухового анализатора во время исследования камертон то отдаляют на расстояние около 0,5 м, то на короткое время приближают его к уху (на расстояние 0,5 см). Воздушную проводимость исследуют раздельно для правого и левого уха. Рекомендации к оформлению результатов работы: Результаты исследований занесите в таблицу. Показатели костной и воздушной проводимости

Выводы и обсуждение результатов работы: сравните полученные в эксперименте данные с нормой. Укажите механизмы воздушной и костной звукопроводимости. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Контрольные вопросы: 1. Морфофункциональная организация органа слуха. Теории слуха. 2. Слуховые рецепторы, пути и корковые центры, их функции. Бинауральный слух. 3. Чувство равновесия. Отделы вестибулярной сенсорной системы и их функция. Проприоцептивная чувствительность. 4. Боль, ее виды и компоненты. Нейрофизиология боли. Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 2793 | Нарушение авторских прав |