|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

|

КИШЕЧНАЯ КОЛИ-ИНФЕКЦИЯ

Кишечная коли-инфекция (синонимы: коли-энтерит, коли-энтеро-

колит)— острое инфекционное заболевание с локализацией воспалительного

процесса преимущественно в тонкой кишке, наблюдается, как правило, у де-

тей грудного и раннего возраста.

Этиология и патогенез. Кишечная палочка в норме составляет основную

часть микрофлоры толстой кишки человека. Однако при некоторых особых

состояниях макроорганизма и попадания кишечной палочки в другие органы

(мочевыводящие и желчные пути, брюшная полость и др.) она может вызвать

заболевание даже у взрослых. Возбудителем кишечной коли-инфекции

являются патогенные штаммы кишечной палочки (Е. coli), которые отличают-

ся от непатогенных только свойствами антигенов — соматического (0), поверх-

ностного (К с подгруппами А и В) и жгутикового (В). Среди детей болеют

преимущественно новорожденные, недоношенные, находящиеся на искусствен-

ном вскармливании, с гипотрофией, рахитом. Заражение происходит с пищей

или контактно-бытовым путем от больных или взрослых носителей. Допу-

скается возможность аутоинфекции. Экзо- и эндотоксин кишечной палочки на-

рушает проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки и в кровяное русло

всасываются токсические продукты, что приводит к ацидозу и общему токси-

козу. Тяжесть токсикоза усугубляется эксикозом (обезвоживанием), легко воз-

никающим у грудных детей вследствие рвоты и поноса.

Патологическая анатомия. Кишечник вздут, полнокровен, липнет к рукам,

с поверхности серозной оболочки кишки тянутся тонкие вязкие нити. Стул во-

дянистый, иногда с примесью крови. Изменения в слизистой оболочке кишки

варьируют от мелких очагов отека до распространенного к а-

тарально-геморрагического энтерита с ярко-красной слизистой

оболочкой и черноватыми точечными кровоизлияниями. В затянувшихся слу-

чаях наблюдается язвенный энтерит или энтероколит. Язвы

округлые, расположены по линии прикрепления брыжейки, что связано

с худшими условиями кровоснабжения этих отделов кишки (рис. 402).

Микроскопически в слизистой оболочке наблюдаются гиперемия, стазы,

иногда тромбозы, отек, кровоизлияния. Эпителий десквамирован, ворсины

атрофичны, в их строме развивается незначительная воспалительная инфиль-

трация. Характерным для язвенного процесса являются слабо выраженные

воспалительные изменения. Отчетливая атрофия лимфоидного аппарата ки-

шечника.

ний. При современной терапии

ность резко снижены.

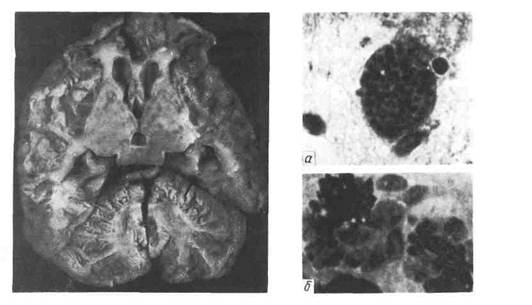

Рис. 402. Язвенный коли-энтерит.

В печени наблюдается жировая ин-

фильтрация, в почках и миокарде—

белковая дистрофия, в легких — острая

эмфизема как следствие гипервентиляции

при ацидозе и гипоксии. В головном

мозге отмечаются расстройства кровооб-

ращения в капиллярном русле, отек.

Из осложнений часто развивается пнев-

матоз кишечника, присоединяется вторичная

вирусно-бактериальная инфекция с развити-

ем гнойного отита-антрита, пневмонии.

Возможно возникновение кишечного

коли-сепсиса с метастатическим гной-

ным менингитом (у новорожденных).

Смерть в остром периоде наступает от

токсикоза и эксикоза при явлениях сосудис-

того коллапса, в затянувшихся случаях при

наличии общего истощения — от осложне-

и профилактике заболеваемость и смерт-

СТАФИЛОКОККОВАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Это острое инфекционное заболевание с воспалительными изменениями

тонкой и толстой кишки и общим токсикозом наблюдается преимущественно

у детей грудного и первого года жизни.

Этиология и патогенез. Возбудителем является золотистый стафилококк,

обладающий энтеротоксином, и другие патогенные штаммы стафилококка

с плазмокоагулирующими и гемолизирующими свойствами. Заражение проис-

ходит контактным или алиментарным путем от здоровых носителей, при ис-

кусственном вскармливании с молоком, при грудном вскармливании — от ма-

тери, больной стафилококковым маститом. Возможна аутоинфекция, особен-

но в условиях терапии антибиотиками. Антибиотики приводят к нарушению

равновесия кишечной флоры ребенка (дисбактериоз); при наличии устойчивых

к ним штаммов стафилококка возможно эндогенное инфицирование. Стафи-

лококковой кишечной инфекцией болеют преимущественно недоношенные,

грудные дети, ослабленные предшествующими заболеваниями, дети со сни-

женной иммунологической реактивностью, с врожденными иммунодефи-

цитными заболеваниями. Стафилококковая инфекция часто присоединяется

к другим инфекционным заболеваниям кишечника (дизентерия, коли-инфек-

ция, вирусные инфекции и др.).

Местно стафилококк благодаря своим ферментам вызывает некроз тканей

с последующим гнойным расплавлением, что приводит к распространению

процесса в глубину пораженной стенки кишки.

Патологическая анатомия. Стафилококковый энтероколит может быть

ограниченным или распространенным. Воспаление носит серозно-десквама-

тивный, фибринозно-гнойный или гнойно-некротический характер. В послед-

нем случае возникают язвы (стафилококковый язвенный энте-

роколит), имеющие склонность распространяться до серозного покрова.

Микроскопически края и дно язв инфильтрированы лейкоцитами, среди не-

кротизированной ткани встречается большое число колоний стафилококка.

В печени, почках наблюдается жировая дистрофия, влимфоидных ор-

ганах— миелоидная метаплазия, в тимусе — акцидентальная трансформа-

ция, в остальных органах — расстройства микроциркуляции.

Частым осложнением стафилококкового язвенного энтероколита является

перфорация кишки с развитием гнойного калового перитонита и стафилокок-

кового сепсиса.

Смерть наступает от осложнений или токсикоза. В последние годы ле-

тальные исходы при стафилококковом энтероколите стали встречаться реже

в связи с применением антибиотиков широкого спектра действия. Наряду

с этим чаще стали наблюдаться зтероколиты, обусловленные грамотрица-

тельной флорой (протей, синегнойная палочка), особенно при внутрибольнич-

ном инфицировании устойчивыми к антибиотикам штаммам.

ТОКСОПЛАЗМОЗ

Токсоплазмоз — хроническое приобретенное или врожденное парази-

тарное заболевание, относящееся к зоонозам с преимущественным пораже-

нием головного мозга и глаз. Врожденным токсоплазмозом болеют чаще

новорожденные и дети грудного возраста, приобретенным — дети стар-

шего возраста и взрослые.

Этиология. Возбудитель заболевания — токсоплазма (toxoplasma от греч.

toxon — дуга) — простейшее, относящееся к семейству трипаносомид, шириной

2—4 мкм и длиной 4 — 7 мкм, имеющее форму дольки мандарина. Размно-

жаясь в клетках хозяина, токсоплазма образует псевдоцисты, в случаях носи-

тельства — истинные цисты. Болеют многие домашние и дикие животные

И- птицы. Чаще источником заражения человека являются собаки и кошки.

Имеет значение также контакт с животными и птицами, связанный с профес-

сией, и употребление в пищу недостаточно термически обработанного мяса,

сырых яиц. Источником заражения являются моча, кал, слюна, отделяемое из

полости носа, конъюнктивы, а также пищевые и промышленные продукты

животноводства. Доказан трансплацентарный путь заражения.

Патогенез. При врожденном токе о п л а з моче он тесно связан

с временем заражения и внутриутробной гематогенной генерализацией инфек-

ции. При заражении эмбриона возникают тяжелые пороки, несовместимые

с дальнейшим развитием, и смерть эмбриона. При заражении в раннем фе-

тальном периоде ребенок родится с остаточными явлениями поражения моз-

га—ранняя фетопатия, при заражении в позднем периоде у новоро-

жденного наблюдаются явления выраженного менингоэнцефалита — позд-

няя фетопатия. При заражении во время родов в раннем неонатальном

периоде развивается общее генерализованное инфекционное заболевание (г е -

нерализованная форма).

При стертых или латентных формах у практически здоровой женщины мо-

жет родиться тяжело больной ребенок, поэтому большое значение имеет выя-

вление стертых форм у беременных с помощью серологических реакций (реак-

ция связывания комплемента, кожной аллергической пробы с токсоплазми-

ном, реакции с красителем Сейбина — Фельдмана). При этом, несмотря на

наличие у матери антител, их количество может быть недостаточным для

предохранения эмбриона и плода от заражения.

При приобретенном токсоплазмозе входными воротами

являются слизистые оболочки или поврежденная кожа. Попавшие с пищей

цисты растворяются в желудочно-кишечном тракте, паразит проникает в ток

лимфы или крови и фиксируется в лимфатических узлах или во внутренних

органах, где вызывает воспаление или пои латентном течении образует толь-

ко цисты. Носительство цист может продолжаться годами.

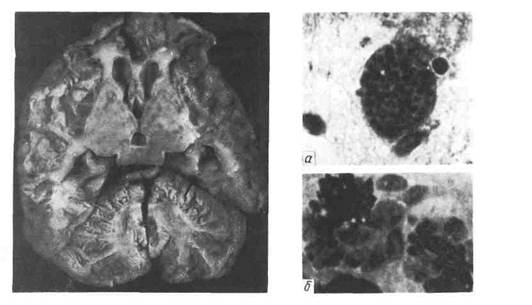

Рис. 403. Врожденный токсоплазмоз (ранняя фетопатия). Микроцефалия, многочисленные

кисты, глиоз и обызвествление полушарий большого мозга.

Рис. 404. Врожденный токсоплазмоз.

а — псевдоцисты в веществе полушарий большого мозга; 6 — свободнолежащие паразиты.

Патологическая анатомия. При врожденном токсоплазмозе, ранней ф е -

т о п а т и и изменения в головном мозге имеют характер врожденного порока

развития — полушария большого мозга уменьшены (микроцефалия), с

многочисленными мелкими кистами, расположенными цепочкой вдоль изви-

лин, сохранившаяся мозговая ткань плотная (г л и о з), желтоватая (к а л ь -

циноз) (рис. 403). Иногда наблюдается гидроцефалия, при крайней ее сте-

пени полушария большого мозга превращаются в два пузыря, наполненные

мутной жидкостью. Микроскопически кисты заполнены зернистыми шарами,

в сохранившемся между кистами веществе мозга отмечается разрастание во-

локнистой нейроглии, пылевидные очаги кальциноза с шаровидными циста-

ми. Отмечается микрофтальмия с помутнением хрусталика (катаракта),

участки кальциноза в сетчатой и сосудистой оболочках.

При поздней фетопатии в головном мозге встречаются оча-

ги некроза и кальциноза, в зоне некроза — псевдоцисты и свободнолежащие

паразиты (рис. 404). В коре, подкорковой и стволовой части мозга наблю-

даются выраженный продуктивный энцефалит вплоть до полного разрушения

вещества мозга, менингит, эпендиматит, часто значительная гидроцефалия,

иногда обширные кровоизлияния. В сетчатой и сосудистой обо-

лочках глаз — продуктивно-некротический ретинит и увейте изме-

нениями, аналогичными изменениями в головном мозге, и с псевдоцистами.

При генерализованной форме у новорожденных и грудных де-

тей, кроме изменений в головном мозге, наблюдаются гепато- и спленомега-

лия, желтуха, язвенные поражения кишечника, миокардит, интерстициальная

пневмония. При микроскопическом исследовании в печени и селезенке обнару-

живается реактивный миелоэритробластоз, в печени, миокарде, почках и эн-

докринных железах — некрозы, кальциноз, очаговая и диффузная лимфоги-

стиоцитарная инфильтрация с примесью эозинофилов, псевдоцисты. В печени,

кроме того, встречается холестаз. Реже генерализованная форма может быть

без поражений головного мозга (висцеральный токсоплазмоз).

При приобретенном токсоплазмозе в области входных ворот

изменений не наблюдается. При лимфогенной диссеминации наблюдается от-

носительно легкая форма с поражением лимфатических узлов, чаще за-

тылочных и шейных. При гематогенной диссеминации очень редко может раз-

виваться тяжелая генерализованная форма с сыпью, пораже-

нием головного мозга и внутренних органов, или латентная форма,

которая имеет большое значение как источник возможного заражения плода.

В лимфатических узлах, по данным биопсий, отмечается диффуз-

ная гиперплазия и образование гранулем из гистиоцитов, плазматических кле-

ток и эозинофилов с многоядерными гигантскими макрофагами; некрозы

встречаются редко. Диагноз ставится на основании обнаружения возбудителя

в ткани лимфатического узла.

Во внутренних органах и мозге — очаговые мелкие некрозы

с кариорексисом, продуктивные васкулиты, продуктивное интерстициальное

или гранулематозное воспаление — межуточные миокардит и гепатит, интер-

стициальная пневмония. Менингоэнцефалит никогда не бывает таким тя-

желым, как при врожденном токсоплазмозе. В свежих очагах поражения об-

наруживаются псевдоцисты из мышечных, печеночных, нервных и других

клеток и свободнолежащие паразиты. При латентной форме тканевая реакция

отсутствует, в-органах обнаруживаются только цисты.

Осложнения врожденного токсоплазмоза — следствие поражения мозга

и глаз, ведущего к истощению, параличам, умственной отсталости, слепоте.

Присоединение вторичной инфекции обусловливает развитие гнойного менин-

гоэнцефалита и пиоцефалии. Смерть наступает от прогрессирующего пораже-

ния головного мозга. Смертельный исход возможен и при генерализованной

форме приобретенного токсоплазмоза.

Дата добавления: 2015-11-26 | Просмотры: 990 | Нарушение авторских прав

|