ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОДОНТОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Гистогенез опухолей этой группы связан содонтогенным аппара-

том: эмалевым органом (эктодермального происхожде-

ния) и зубным сосочком (мезенхимального происхожде-

ния). Как известно, из эмалевого органа формируется эмаль зуба, из

сосочка — одонтобласты, дентин, цемент, пульпа зуба. Одонтогенные опухоли

являются редкими, но чрезвычайно разнообразными по своей структуре. Это

внутричелюстные опухоли. Развитие их сопровождается деформацией и де-

струкцией костной ткани даже в случае доброкачественных вариантов, ко-

торые составляют основную массу опухолей этой группы. Опухоли могут

прорастать в полость рта, сопровождаться спонтанными переломами челю-

стей. Гистологически выделяют группы опухолей, связанных с одонто-

генным эпителием, одонтогенной мезенхимой и имеющих смешанный генез.

К опухолям, гистогенетически связанным с о д о н т|о -

генным эпителием, относятся амелобластома, аденоматоидная опухоль

и одонтогенные карциномы.

Амелобластома — доброкачественная опухоль с выраженным

местным деструирующим ростом. Это самая частая форма одонтогенной опу-

холи. Для нее типичным является многоочаговая деструкция кости челюсти.

Более 80 % амелобластом локализуется в нижней челюсти, в области ее угла

или моляров. Не более 10% опухолей может локализоваться в области рез-

цов. Опухоль чаще всего проявляется в возрасте 40 — 50 лет, но иногда бывает

в более молодом возрасте и у детей. Растет опухоль медленно, в течение не-

скольких лет. Мужчины и женщины поражаются с одинаковой частотой.

Опухоль представляет собой плотноватую, белесоватого цвета ткань,

иногда с буроватыми включениями. Гистологически выделяют фолликуляр-

ную, плексиформную (сетевидную), акантоматозную, базально-клеточную

и гранулярно-клеточную формы. Наиболее частыми вариантами являются

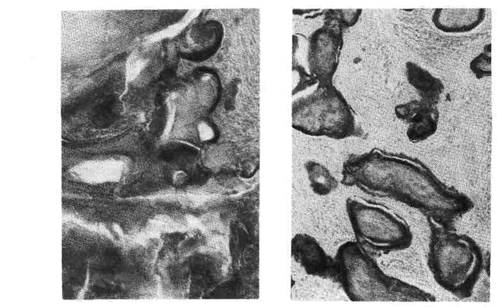

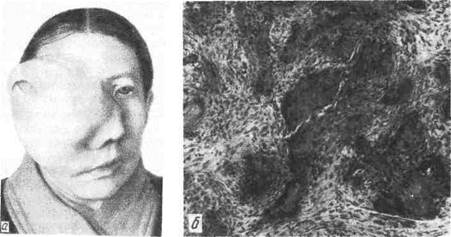

фолликулярная и плексиформная формы. Фолликулярная амелобла-

стом а — состоит из островков округлой или неправильной формы, окру-

женных одонтогенным цилиндрическим или кубическим эпителием, и цен-

тральной части, состоящей из полигональных, звездчатых овальных клеток,

образующих сеть (рис. 438). В результате дистрофических процессов в пре-

делах островков нередко образуются кисты. Гистологическая структура

этой формы амелобластомы напоминает строение эмалевого органа. Плек-

сиформная форма состоит из сети тяжей одонтогенного эпителия с при-

чудливым ветвлением. Довольно часто в одной опухоли могут встречаться

различные гистологические варианты строения. При акантоматозной

форме в пределах островков опухолевых клеток отмечается эпидермоидная

метаплазия с образованием кератина. Базально-клеточная форма

амелобластомы напоминает базально-клеточный рак. При гранулярно-

клеточной форме эпителий содержит большое число ацидофильных

гранул.

Аденоматоидная опухоль чаще всего развивается в верхней че-

люсти в области клыков, встречается во второй декаде жизни, состоит из

одонтогенного эпителия, формирующего образования наподобие протоков,

расположенных в соединительной ткани, нередко с явлениями гиалиноза.

К одонтогенным карциномам относятся злокачественная амело-

бластома и первичная внутрикостная карцинома. Злокачественной

Рис. 438. Фолликулярная амелобластома.

амелобластоме присущи об-

щие черты строения доброка-

чественной, но с выраженным ати-

пизмом и полиморфизмом одон-

тогенного эпителия. Темп роста

более быстрый, с выраженной

деструкцией костной ткани, с раз-

витием метастазов в регионарных

лимфатических узлах. Под пер-

вичной внутрикостной

карциномой (рак челюс-

т и) понимают опухоль, имеющую

строение эпидермоидного рака,

развивающегося, как полагают, из островков одонтогенного эпителия

периодонтальной связи (островки Малассе) вне связи с эпителием слизистой

оболочки полости рта. Первичная карцинома челюстных костей может

возникать из эпителия одонтогенных кист. Рост опухоли быстрый, с

выраженной деструкцией кости.

Опухоли, гистогенетически связанные с одонтогенной

мезенхимой, разнообразны.

Из доброкачественных опухолей выделяют дентиному, миксо-

му, цементому.

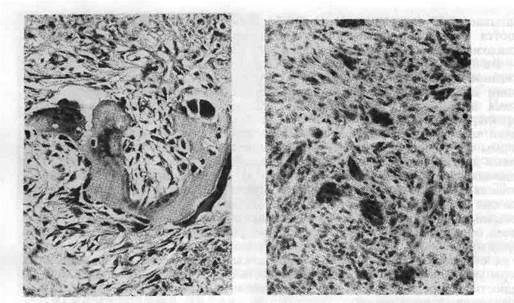

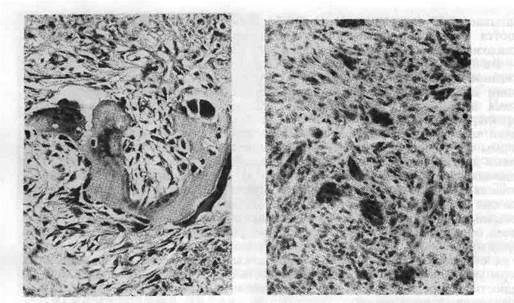

Дентинома — редкое новообразование. На рентгенограммах предста-

вляет собой хорошо ограниченное разрежение костной ткани. Гистологически

состоит из тяжей одонтогенного эпителия, незрелой соединительной ткани

и островков диспластического дентина (рис. 439).

Миксома одонтогенная почти никогда не имеет капсулы, растет

местным деструирующим ростом, поэтому часто дает рецидивы после удале-

ния. В отличие от миксомы другой локализации содержит тяжи неак-

тивного одонтогенного эпителия.

Цементома (цементомы) — большая группа новообразований

с плохо разграниченными характеристиками. Непременным морфологическим

признаком ее является образование цементоподобного вещества с большей

или меньшей степенью минерализации (рис. 440). Выделяют доброкаче-

ственную цементобластому, которая обнаруживается около корня

премоляра или моляра обычно на нижней челюсти. Ткань опухоли может

быть спаяна с корнями зуба. Цементирующая фиброма — опухоль,

в которой среди фиброзной ткани имеются округлые и дольчатые, интенсивно

базофильные массы цементоподобной ткани. Редко встречается гигант-

ская цементома, которая может носить множественный характер и явля-

ется наследственным страданием.

Группа одонтогенных опухолей смешанного генеза пред-

ставлена: амелобластической фибромой, одонтогенной фибромой, одонто-

амелобластомой и амелобластической фиброодонтомой.

Амелобластическая фиброма состоит из островков пролифери-

рующего одонтогенного эпителия и рыхлой, напоминающей ткань зубного

сосочка соединительной ткани. Эта опухоль встречается в детском и молодом

возрасте и локализуется в области премоляров.

Одонтогенная фиброма в отличие от амелобластической построе-

на из островков неактивного одонтогенного эпителия и зрелой соединитель-

ной ткани. Встречается у людей старших возрастных групп.

Рис. 439. Дентинома. Рис. 440. Цементома.

Одонтоамелобластома — весьма редкое новообразование, имею-

щее в своем составе островки одонтогенного эпителия как в амелобластоме,

но, кроме этого, островки эмали и дентина.

Амелобластическая фиброодонтома возникает также в моло-

дом возрасте. Гистологически имеет сходство с амелобластической фибро-

мой, но содержит дентин и эмаль.

Злокачественные опухоли — одонтогенные саркомы (амелобла-

стическая фибросаркома, амелобластическая одонтосаркома).

Амелобластическая саркома по строению напоминает амело-

бластическую фиброму, но соединительнотканный компонент представлен

низко дифференцированной фибросаркомой.

Амелобластическая одонтосаркома — редкое новообразова-

ние. По гистологической картине напоминает амелобластическую саркому, но

в ней обнаруживается небольшое количество диспластического дентина

и эмали.

Ряд образований челюстных костей рассматривается как пороки разви-

тия—гамартомы, их называют одонтомами. Возникают они чаще

в области угла нижней челюсти в области непрорезавшихся зубов. Одон-

томы, как правило, имеют толстую фиброзную капсулу. Различают комп-

лексную и составную одонтомы.

Комплексная одонтома состоит из зубных тканей: эмали, ден-

тина, пульпы, хаотично расположенных относительно друг друга.

Составная одонтома представляет собой большое количество

(иногда до 200) мелких зубоподобных образований, где эмаль, дентин и пуль-

па по топографии напоминают строение обычных зубов.

Среди опухолеподобных образований челюстных костей выде-

ляют: эпулисы, фиброзную дисплазию, херувизм и эозинофильную грану-

лему.

Эпулис (наддесневик) — собирательное понятие, говорящее о топогра-

фии процесса, но не о его сущности.

Рис. 441. Ангиоматозный эпулис.

Образование возникает чаще на

десне резцов, клыков, реже пре-

моляров, может быть с вестибуляр-

ной и внутренней поверхности. Име-

ет грибовидную, иногда округлую

форму, диаметр в основном от 0,5

до 2 см, реже более. Эпулис при-

креплен ножкой или широким основа-

нием к над- и внутриальвеолярным

тканям. Встречается в возрасте 20 —

40 лет, у женщин чаще. В период

беременности рост их может уско-

ряться.

Цвет эпулисов белесоватый, крас-

новатый, иногда бурый. По гистоло-

гической структуре выделяют ангиоматозный, фиброматозный, гигантокле-

точный (периферическая репаративная гранулема) эпулисы.

Ангиоматозный эпулис по строению очень напоминает капилляр-

ную гемангиому (рис. 441), фи бр о ма то з ны й — твердую фиброму. Ги-

гантоклеточный эпулис состоит из соединительной ткани, богатой

тонкостенными синусоидного типа сосудами, с большим или меньшим чис-

лом гигантских клеток типа остеокластов и мелкими клетками типа остеобла-

стов (см. рис. 444). В эпулисе имеются множественные очаги кровоизлияний,

зерна гемосидерина, поэтому макроскопически этот тип эпулиса имеет бурый

вид. В нем могут образовываться островки остеоидной ткани, примитивные

костные балочки и кисты.

Эпулисы часто изъязвляются и тогда поверхностные слои представлены

грануляционной тканью. В строме их содержится много лимфоцитов и плаз-

матических клеток. Костная ткань альвеолы подвергается резорбции, зуб рас-

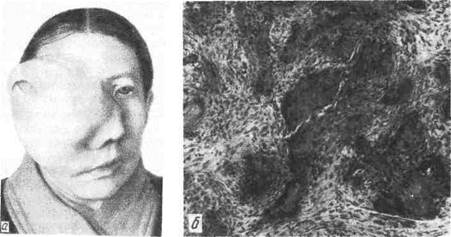

Рис. 442. Фиброзная дисплазия.

а — внешний вид больной; б — гистологическая картина: примитивные костные балочки.

шатывается. В эпителии слизистой оболочки, покрывающей эпулисы, встре-

чаются реактивные изменения в виде паракератоза, акантоза, а иногда

псевдоэпителиоматозной гиперплазии.

Фиброзная дисплазия челюстных костей — доброкаче-

ственное опухолевидное разрастание клеточно-волокнистой ткани без образо-

вания капсулы, с рассасыванием предсуществующей кости, сопровождаю-

щееся деформацией лица (рис. 442). Чаще поражается верхняя челюсть,

характерно монооссальное поражение, страдают дети и молодые люди, де-

вочки чаще, чем мальчики. У девочек наблюдается сочетание монооссальной

формы фиброзной дисплазии челюстных костей с множественными пораже-

ниями других костей, с коричневой пигментацией кожи и преждевременным

половым созреванием (синдром Олбрайта). Опухолеподобная ткань, запол-

няющая костномозговые пространства, имеет белесоватый вид. Гистологиче-

ски она состоит из юных фибробластоподобных клеток с нежными коллаге-

новыми волоконцами, образующими своеобразные завитки, примитивных

вновь образованных костных балочек (см. рис. 442); встречаются отложения

цементоподобного вещества. Могут образовываться кисты со скоплением

в их стенках остеокластов. По мере затихания процесса число клеточных

форм уменьшается, новообразованная кость сливается с окружающей костью

челюсти. Природа страдания не установлена, но полагают, что это — диспла-

зия гормонального генеза.

Херувизм — семейная множественная кистозная болезнь челюстей, про-

являющаяся в том, что между костными балками разрастается богатая клет-

ками и сосудами соединительная ткань. Вокруг сосудов накапливаются ацидо-

фильный материал и многоядерные гигантские клетки. Костные балки

подвергаются лакунарной резорбции, но одновременно в новообразованной

соединительной ткани возникают примитивные костные балочки, окруженные

остеоидом и постепенно превращающиеся в зрелую кость. Болезнь начинает-

ся в раннем детском возрасте с появления бугристых наслоений в области

обоих углов и ветвей нижней челюсти. Лицо постепенно становится округлой

формы и напоминает лицо херувима — отсюда и название болезни.

Интересно отметить, что процесс приостанавливается к 12 годам жизни

и кость принимает нормальные очертания. Херувизм рассматривается как

разновидность фиброзной дисплазии.

Эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова) встречается

у детей и лиц молодого возраста в разных костях, в том числе и в челюстях.

Очаг поражения первоначально локализуется внутри кости, а затем переходит

на ее кортикальный слой, разрушая его. Гистологически очаг поражения

построен из однородных крупных клеток типа гистиоцитов с большой

примесью эозинофилов. Течение эозинофильной гранулемы доброкачественное.

Предполагают, что заболевание развивается на почве воспалительного

процесса и не имеет отношения к опухолям. Его относят к группе гис-

тиоцитозов X (см. с. 264).

ОРГАНОНЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕОДОНТОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ

К наиболее частым органонеспецифическим опухолям челюстных костей

относятся остеобластокластома, остеома, остеоидостеома, хондрома. Они мо-

гут быть доброкачественными и злокачественными.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль, центральная ги-

гантоклеточная гранулема) развивается в толще челюстных костей или в аль-

веолярном отростке, встречается у людей преимущественно в возрасте 11 — 30

лет, чаще у женщин. При локализации в толще кости верхней или чаще ниж-

Рис. 443. Остеобластокластома. Многоядерные остеокласты и остеобласты.

Рис. 444. Периферическая остеобластокластома — гигантоклеточный эпулис.

ней челюсти остеобластокластома вызывает выраженную в той или иной

степени деформацию челюсти, растет в течение многих лет, разрушает кость

на значительном протяжении, но не выходит за ее пределы: по мере исчезно-

вения кости в самой опухоли по ее периферии происходит новообразование

кости и участок челюсти в месте опухоли покрывает ее в виде костной скор-

лупы. Опухоль имеет вид хорошо отграниченного плотноватого узла, на раз-

резе она красного или бурого цвета с белыми участками и наличием мелких

и крупных кист.

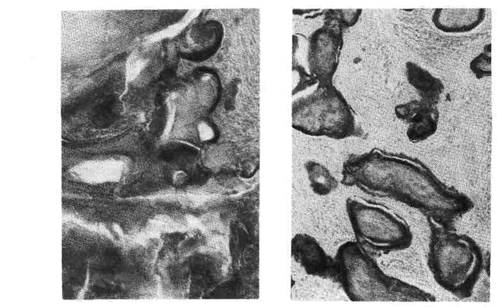

Гистологическое строение опухоли очень характерно: ее паренхима со-

стоит из большого числа однотипных мелких одноядерных клеток овальной

формы. Среди них располагаются гигантские многоядерные клетки, иногда

очень многочисленные; видны также (рис. 443, 444) свободнолежащие и рас-

полагающиеся вне капилляров эритроциты, гемосидерин, что и придает опу-

холи бурую окраску. Местами среди мелких, одноядерных клеток образуются

костные балочки. В то же время наблюдается их рассасывание многоядерны-

ми опухолевыми клетками. Таким образом, по своей функции клетки, соста-

вляющие паренхиму опухоли, являются остеогенными, причем мелкие со-

ответствуют остеобластам, а многоядерные — остеокластам. Отсюда и на-

звание опухоли — остеобластокластома (А. В. Русаков).

Особого внимания заслуживает опухоль Беркитта, или злокачествен-

ная лимфома (см. «Опухоли системы крови»). В 50 % случаев она локализует-

ся в челюстных костях (см. рис. 189), разрушает их и быстро растет, отме-

чается генерализация опухоли.

КИСТЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ

Кисты челюстных костей являются самым распространенным их

поражением. Под истинной кистой понимают полость, внутренняя поверх-

ность которой выстлана эпителием, а стенка представлена фиброзной тканью.

Кистообразование в челюстных костях имеет разную природу. Выделяют

кисты одонтогенные и неодонтогенные. Здесь будут изложены сведения об

одонтогенных кистах. Среди таких кист наибольшее практическое значение

имеют кисты дизонтогенетического характера — примордиаль-

ная (кератокиста), фолликулярная (зубосодержащая) и кисты воспали-

тельного генеза — радикулярная (околокорневая).

Примордиальная (кератокиста) бывает чаще всего в области

угла нижней челюсти или моляров, иногда она возникает там, где не развился

зуб. Стенка кисты тонкая, фиброзная, внутренняя поверхность выстлана

многослойным плоским эпителием с выраженным паракератозом, содержи-

мое кист напоминает холестеатому. Киста может быть одно- и многокамер-

ной, в стенке ее обнаруживаются островки одонтогенного эпителия. У неко-

торых больных могут быть множественные кератокисты, которые

сочетаются с другими пороками развития, как то: множественным невоидным

базальноклеточным раком, раздвоенным ребром. После удаления эти кисты

нередко рецидивируют.

Фолликулярная киста развивается из эмалевого органа непроре-

завшегося зуба. Она наиболее часто связана со 2-м премоляром, 3-м моляром

нижней или верхней челюсти, клыком. Киста формируется в альвеолярном

крае челюстей. Стенка ее тонкая, эпителий, выстилающий полость, много-

слойный плоский, нередко уплощенный. Иногда имеются клетки, продуци-

рующие слизь. Может наблюдаться кератинизация. В полости содержится зуб

или несколько зубов, сформированных или рудиментарных.

Радикулярная киста — самый частый вид одонтогенной кисты

(80 — 90% всех кист челюстей). Киста развивается в связи с хроническим пе-

риодонтитом из сложной гранулемы и может появиться практически в обла-

сти любого корня пораженного зуба (околокорневая киста). Верхняя

челюсть поражается кистами этого рода в 2 раза чаще, чем нижняя. Диаметр

кист бывает от 0,5 до 3 см. Внутренняя поверхность их выстлана много-

слойным плоским эпителием без признаков кератинизации. Стенка фиброз-

ная, как правило, инфильтрирована лимфоцитами и плазматическими клетка-

ми. При обострении воспаления эпителий гиперплазируется и образуются

сетевидные отростки, направленные в толщу стенки и не встречающиеся

в других кистах. В воспалительном инфильтрате появляются нейтрофильные

лейкоциты. В случае расплавления эпителия обнажается внутренняя поверх-

ность, состоящая из грануляционной ткани. Последняя может заполнять по-

лость кисты, кисты часто нагнаиваются. В стенке кисты нередко обнаружи-

ваются скопления кристаллов холестерина и ксантомных клеток. У де-

тей в наружных отделах стенки кисты нередко встречаются очаги остео-

генеза.

Кисты верхней челюсти могут прилежать, оттеснять или проникать в верх-

нечелюстную (гайморову) пазуху. Обострение воспаления в них может сопро-

вождаться развитием одонтогенного гайморита. В одонтогенных

кистах дизонтогенетического характера могут возникать одонтогенные

опухоли, редко может развиться рак.

ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Опухоли слюнных желез составляют около 6 % от всех опухолей

человека, но в стоматологической онкологии они составляют большую долю.

Опухоли могут развиваться как из больших (околоушные, подчелюстные,

подъязычные), так и из малых слюнных желез слизистой оболочки полости

рта, области щек, мягкого и твердого нёба, ротоглотки, дна ротовой полости,

языка, губ. Чаще всего встречаются опухоли слюнных желез эпителиального

генеза. Согласно Международной классификации опухолей желез (ВОЗ, 1976),

эпителиальные опухоли представлены следующими формами.

I. Аденомы: полиморфная (смешанная опухоль), мономорфная; оксифильная аденолимфо-

ма, другие типы

II. Мукоэпидермоидная опухоль

III. Ациноклеточная опухоль

IV. Карциномы: аденокистозная, аденокарцинома, эпидермоидная, недифференцированная,

карцинома в полиморфной аденоме (злокачественная смешанная опухоль).

Опухоли другой природы, как и родственные состояния (доброкаче-

ственные лимфоэпителиальные поражения, сиалоз, онкоцитоз у взрослых),

встречаются менее чем в 5 % случаев. Но у детей около 50 % опухолей

слюнных желез могут быть представлены гемангиомой, лимфангиомой,

нейрофибромой.

Полиморфная аденома — самая частая эпителиальная опухоль

слюнных желез, составляющая более 50 % опухолей этой локализации. Почти

в 90 % случаев она локализуется в околоушной железе. Опухоль встречается

чаще у людей старше 40 лет, но может наблюдаться в любом возрасте.

У женщин она бывает в 2 раза чаще, чем у мужчин. Растет опухоль медленно,

годами (10—15 лет).

Опухоль представляет собой узел округлой или овальной формы, плотно-

ватой или эластической консистенции, размерами до 5 —6 см, чаще с хорошо

выраженной капсулой. На разрезе ткань опухоли белесоватая, иногда ослиз-

ненная, с мелкими кистами. Гистологически опухоль чрезвычайно разнообраз-

на, за что и получила название полиморфной аденомы. Эпителиальные

образования имеют структуру протоков, солидных полей, отдельных гнезд,

анастомозирующих между собой тяжей, построенных из клеток округлой, по-

лигональной, кубической, иногда цилиндрической формы, часты скопления

клеток миоэпителия, вытянутой веретенообразной формы со светлой цито-

плазмой. Кроме эпителиальных структур, характерно наличие очагов и полей

мукоидного, миксоидного и хондроидного характера. Это позволило долгое

время считать, что опухоль имеет смешанный генез (эпителиальный и мезен-

химальный), что и нашло отражение в старом названии — «смешанная опу-

холь» (рис. 445). В настоящее время считают, что миксоидное, мукоидное

и хондроидные вещества являются продуктами секреции эпителиальных и

миоэпителиальных клеток, подвергшихся опухолевой трансформации. В Опу-

холи могут встречаться очаги гиалиноза стромы, в эпителиальных участках —

ороговение. Мономорфная аденома — редкая доброкачественная опу-

холь слюнных желез (1 — 3%). Локализуется чаще в околоушной железе.

Растет медленно, имеет вид инкапсулированного узла округлой формы, диа-

метром 1—2 см, мягкой или плотноватой консистенции, беловато-розоватого

или в некоторых случаях коричневатого цвета (оксифильная аденома). Гисто-

логически выделяют аденомы тубулярного, трабекулярного

строения, базальноклеточный и светлоклеточный типы,

папиллярную цистаденому. В пределах одной опухоли строение их

однотипно, строма выражена слабо. Оксифильная аденома (онкоцито-

ма) построена из крупных эозинофильных клеток с мелкой зернистостью ци-

топлазмы. Аденолимфоме (опухоли Уоттин а) среди мономорфных

аденом принадлежит особое место. Это относительно редкая опухоль, встре-

чается почти исключительно в околоушных железах и преимущественно у му-

жчин пожилого возраста. Она представляет собой четко отграниченный узел,

иногда до 5 см в диаметре, серовато-белого цвета, дольчатого строения, со

множеством мелких или крупных кист. Гистологическое строение характерно:

призматический эпителий с резко эозинофильной цитоплазмой располагается

| Рис. 445. Полиморфная аденома.

в два ряда, формирует сосочковые

выросты и выстилает образованные

полости. Строма обильно инфиль-

трирована лимфоцитами, форми-

рующими фолликулы.

Мукоэпидермоидная

опухоль — новообразование, ха-

рактеризующееся двойной дифферен-

цировкой клеток в эпидермоидные

и слизеобразующие. Встречается в

любом возрасте, несколько чаще у

женщин, преимущественно в около-

ушной железе, но может возникать

и в других железах. Опухоль

не всегда четко отграничена, иногда округлой, иногда неправильной

формы, может состоять из нескольких узлов. Цвет ее серовато-белый или се-

ровато-розовый, консистенция плотная, довольно часто обнаруживаются

кисты со слизистым содержимым. Гистологически находят различное сочета-

ние клеток эпидермоидного типа, образующих солидные структуры, тяжи из

слизеобразующих клеток, которые выстилают полости, содержащие слизь.

Ороговение не наблюдается, строма хорошо выражена. Среди эпителиальных

клеток имеются мелкие и темные клетки промежуточного типа, способные

дифференцироваться в разных направлениях, и светлые клетки.

Гистологическая оценка опухоли имеет большое клиническое значение.

Преобладание клеток промежуточного типа, утрата способности к слизеобра-

зованию — показатель низкой дифференцировки опухоли. Такая опухоль мо-

жет иметь выраженный инвазивный рост и давать метастазы. Признаки зло-

качественности в виде гиперхромности ядер, полиморфизма и атипизма

клеток встречаются редко.

Ациноклеточная опухоль (ацинозно-клеточная) — довольно ред-

кая опухоль, может развиваться в любом возрасте, иметь любую локализа-

цию. Строение опухоли своеобразно, напоминает строение серозных (аци-

нарных) клеток слюнных желез, откуда эта опухоль получила свое название.

Ациноклетсчные опухоли часто хорошо отграничены, но могут иметь и выра-

женный инвазивный рост. Характерно образование опухолевыми клетками

структур, напоминающих ацинусы или солидные поля. Цитоплазма клеток ча-

ще базофильная, мелкозернистая, иногда светлая. Особенностью опухоли

является способность к метастазированию при отсутствии морфологических

признаков злокачественности.

Карциномы (рак) слюнных желез неоднозначны. Первое место

среди злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез принадлежит

аденоки'стозной карциноме, которая составляет 10 — 20 % всех эпи-

телиальных новообразований слюнных желез. Опухоль встречается во всех

железах, но особенно часто в малых железах твердого и мягкого нёба. На-

блюдается чаще в возрасте 40 — 60 лет как у мужчин, так и у женщин. Опу-

холь состоит из плотного узла небольшого размера, сероватого цвета, без

четкой границы. Гистологическая картина характерна: мелкие, кубической

формы с гиперхромным ядром клетки формируют альвеолы, анастомозирую-

щие трабекулы, солидные и характерные решетчатые (криброзные) структуры.

Между клетками накапливается базофильное или оксифильное вещество,

образующее столбики и цилиндры, в связи с чем раньше эта опухоль называ-

лась цилиндромой. Рост опухоли инвазивныи, с характерным обраста-

нием нервных стволиков; метастазирует гематогенным путем в легкие

и кости.

Остальные виды карцином встречаются в слюнных железах значительно

реже. Гистологические варианты их разнообразны и аналогичны аденокарци-

номам других органов. Недифференцированные карциномы имеют быстрый

рост, дают лимфогенные и гематогенные метастазы.

Дата добавления: 2015-11-26 | Просмотры: 1057 | Нарушение авторских прав

|