|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

|

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Ветряная оспа — varicella (уменьшительное от variola — натуральная

оспа) — острое инфекционное заболевание детей, характеризующееся пятни-

сто-везикулярной сыпью на коже и слизистых оболочках. Болеют дети пре-

имущественно дошкольного и раннего школьного возраста. До 2 мес жизни

и после 10 лет заболевание встречается редко.

Этиология и патогенез. Возбудителем является ДНК-содержащий вирус,

относящийся к группе вирусов герпеса (поксвирус). Элементарные тельца

(тельца Араго) имеют коккоподобный вид, размеры 160—120 нм. В культуре

ткани и в клетках человека образуются внутриядерные эозинофильные и базо-

фильные включения. Вирус ветряной оспы идентичен возбудителю опоясы-

вающего лишая, поскольку наблюдается перекрестное заражение и иммуниза-

ция. Источник заражения — больной человек, передача осуществляется воз-

душно-капельным путем. В редких случаях встречается трансплацентарная

передача с развитием поздней фетопатии или врожденной ветряной оспы.

Вирус попадает в дыхательные пути, проникает в кровяное русло, где в пе-

риод инкубации размножается. В силу эктодермотропности вирус сосредото-

чивается в эпидермисе кожи, а также в эпителии слизистых оболочек. Заболе-

вание протекает легко, длится 2 — 3 нед, летальность не превышает

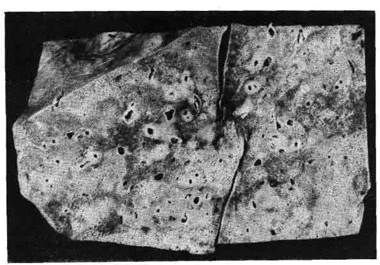

Рис. 395. Ветряная оспа. Обра-

зование везикулы в эпидермисе.

0,01-0,05%. Однако при

фетальной, врожденной и

ветряной оспе недоношен-

ных детей, детей с врож-

денными иммунодефицит-

ными состояниями, нако-

нец, у детей даже стар-

шего школьного возраста

с приобретенными им-

мунодефицитными сос-

тояниями, например при

остром лейкозе, злока-

чественных опухолях и

др., ветряная оспа может

приобрести характер тяжелого страдания с генерализованными поражениями

внутренних органов и смертельным исходом. Этому способствует также

терапия кортикостероидами и цитостатическими препаратами, приводящая

к развитию иммунной недостаточности.

Патологическая анатомия. Макроскопические изменения кожи начинаются

с появления красноватых, слегка приподнятых зудящих пятнышек, в центре

которых быстро формируется везикула с прозрачным содержимым. Когда ве-

зикула подсыхает, центр ее западает и покрывается буроватой или Чернова той

корочкой. Везикулы располагаются преимущественно на туловище и волоси-

стой части головы, на лице и конечностях число их скудное. Типично наличие

элементов различной давности, что создает пестроту кожных высыпаний.

В 40 % случаев наблюдаются высыпания на слизистой оболочке рта

и гортани. Здесь в силу мацерации образуются эрозии.

Микроскопически процесс образования везикул на к о ж е начинается с бал-

лонной дистрофии шиповатого слоя эпидермиса, здесь же наблю-

дается возникновение гигантских многоядерных клеток.

Гибель эпидермиса приводит к формированию мелких полостей, которые

сливаясь образуют везикулы, заполненные серозной жидкостью. Дно вези-

кулы представлено герминативным слоем эпидермиса, крыша — приподнятым

роговым слоем (рис. 395). В дерьме наблюдается отек, умеренная гиперемия.

Эрозии слизистых оболочек представляют собой дефект эпителия,

соединительная ткань слизистой и подслизистой оболочек отечна, сосуды

полнокровны, могут наблюдаться экстравазаты и скудные периваскулярные

лимфогистиоцитарные инфильтраты. При ветряной оспе с генерализованны-

ми поражениями внутренних органов они наблюдаются в легких, печени,

почках, селезнке, поджелудочной железе, надпочечни-

ках, в слизистой оболочке пищеварительных, дыха-

тельных и мочеполовых органов. Макроскопически очаги пора-

жения представляют собой видимые мелкие округлые фокусы серовато-желто-

ватого цвета, окруженные черновато-красным венчиком, просвечивающиеся

под капсулой печени, под плеврой легкого и обнаруживающиеся на разре-

зе—в паренхиме органа. Микроскопически эти фокусы представляют собой

очажки коагуляционного некроза с весьма скудной перифокаль-

ной клеточной реакцией, часто окруженные зоной кровоизлияний. Вирусные

включения обнаруживаются по периферии очагов некроза и в области кожных

везикул в клетках с явлениями балонной дистрофии.

Осложнения представлены вторичным инфицированием кожных высыпа-

ний, чаще стафилококком. У маленьких детей легко может развиться стафи-

лококковый сепсис. Смертельный исход зависит от присоединившегося стафи-

лококкового сепсиса или в редких случаях от генерализованных поражений

внутренних органов.

ЦИТОМЕГАЛИЯ

Цитомегалия (от греч. cytos — клетка, megalos — большой) — вирусная

инфекция с преимущественным поражением как паренхимы, так и стромы

слюнных желез, при которой в тканях образуются гигантские клетки

с характерным внутриядерным включением. Чаще болеют дети моложе 2 лет,

у взрослых инфекция протекает латентно.

Этиология и патогенез. Возбудителем является ДНК-содержащий вирус,

относящийся к группе вирусов герпеса. В культуре ткани человеческих фибро-

бластов вирус образует типичные внутриядерные включения, он может быть

выделен от больного человека из слюны, мочи, ликвора и свежей крови.

Большинство взрослых имеют в крови антитела против вируса цитомегалии.

Диагноз при жизни может быть подтвержден обнаружением цитомегаличе-

ских клеток в осадке мочи, слюны, ликвора или с помощью серологических

реакций. Патогенез точно не установлен. Вирус фиксируется в слюнных желе-

зах, чаще в околоушной, где он длительное время может существовать в виде

латентной инфекции. При снижении иммунной реактивности или у детей ран-

него возраста возникают виремия и гематогенная генерализация с пораже-

нием многих органов, которая проявляется развитием васкулитов и харак-

терными цитомегалическими изменениями эндотелия. Течение и исход

болезни всецело зависят от состояния организма заболевшего. У новоро-

жденных, недоношенных и грудных детей бывают тяжелые генерализованные

формы. У детей старше 2 лет генерализованные формы наблюдаются только

при наличии другого тяжелого заболевания (лейкоз, злокачественная опухоль,

сепсис). Доказана трансплацентарная передача вируса с развитием

эмбриопатии, тяжелой фетопатии у мертворожденных и генерализованной ин-

фекции у новорожденных. В плаценте иногда обнаруживаются цитомегаличе-

ские изменения.

Патологическая анатомия. Вирус вызывает увеличение размеров клетки до

30 — 40 мкм и образует округлое плотное крупное внутриядерное включение,

сначала эозинофильное, а затем базофильное. Включение окружено зоной

просветления, ядерная оболочка резко очерчена из-за распределения на ней

глыбок хроматина и остатков ядрышка. Все вместе создает картину, напоми-

нающую глаз совы.

Различают локализованную и генерализованную формы болезни. При ло-

кализованной форме в слюнных железах обнаруживаются ци-

томегалические изменения в эпителии протоков и ацинусов и лимфогистиоци-

тарная инфильтрация с последующим склерозом. При генерализован-

ной форме такой же процесс наблюдается во многих органах — в

легких, почках (рис. 396), печени, кишечнике, поджелудоч-

ной железе, надпочечниках, тимусе и др. Кроме того, у осла-

бленных и новорожденных детей в органах могут быть кровоизлияния

и некрозы.

Врожденная генерализованная форма, кроме поражений

внутренних органов, характеризуется вовлечением в процесс головного мозга,

геморрагической сыпью на коже, гемолитической анемией, тромбоцитопе-

нией, желтухой. Наблюдается энцефалит с образованием цитомегалических

клеток, периваскулярных инфильтратов и очагов кальциноза в субэпенди-

Рис. 396. Генерализованная

цитомегалия.

а — цитомегалический метамор-

фоз клеток почечного эпителия;

б — внутриядерные включения.

мальных зонах. Очаги кальциноза имеют вид беловато-желтых плотных

участков, изменения завершаются гидроцефалией. Заболевание через несколь-

ко дней или недель приводит к смерти.

Приобретенная генерализованная форма грудных? де-

тей отличается от врожденной отсутствием поражений головного мозга. На-

блюдаются формы заболевания с преимущественным поражением того или

иного органа. Наряду с наличием цитомегалических клеток в эпителии брон-

хов и в альвеолоцитах в легких развивается продуктивный перибронхит и ин-

терстициальная очаговая пневмония, в почках — цитомегалические измене-

ния канальцевого эпителия, в кишечнике — язвенный процесс. Легочная

форма часто осложняется пневмоцистной пневмонией, особенно

у недоношенных. Течение болезни длительное.

Смерть наступает от поражений жизненно важных органов.

Корь

Корь (morbilli, от сокращенного лат. morbus — болезнь) — острое высоко-

контагиозное инфекционное заболевание детей, характеризующееся ката-

ральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей,

конъюнктивы и пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Дети моложе

3 лет и взрослые болеют корью в исключительно редких случаях.

Этиология и патогенез. Возбудитель кори — РНК-содержащий вирус, отно-

сится к миксовирусам, размером 150 нм, культивируется в культуре тканей

человека и обезьяны, где развиваются типичные гигантские клетки, обнаружи-

вается у больного в секрете зева, верхних дыхательных путей, в крови и моче.

Передача осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус попадает в верх-

ние, дыхательные пути и в конъюнктиву глаз. Существует мнение, что ос-

новными входными воротами является коиъюнктивальный мешок, так как за-

капывание сыворотки реконвалесцента в первые 15 ч после контакта

с больным предотвращает заболевание корью. В эпителии слизистых оболо-

чек вирус вызывает дистрофические изменения и проникает в кровь, что со-

провождается кратковременной вирусемией, следствием которой является рас-

селение вируса в лимфоидную ткань, вызывающее в ней иммунную

перестройку. Вирусемия становится более выраженной и длительной, по-

является сыпь. С окончанием высыпаний на коже вирус исчезает из организ-

ма. В последние годы появились сообщения, указывающие на возможность

длительного существования вируса кори в организме человека. Длительность

заболевания 2 — 3 нед. Коревой вирус обладает способностью снижать барьер-

ную функцию эпителия, фагоцитарную активность лейкоцитов, а также вызы-

вать падение титра противоинфекционных антител (например, дифтерийного

антитоксина). Это состояние анергии резко повышает склонность больных

к вторичному инфицированию или обострению существующего хронического

процесса, например туберкулеза. Вследствие этого, а также ввиду высокой

контагиозности и способности вызывать эпидемические вспышки корь раньше

была очень опасна, особенно для детей 1 — 2 лет, недоношенных, с наруше-

нием питания, страдающих рахитом или ослабленных предшествующими за-

болеваниями.

Перенесенная корь оставляет стойкий иммунитет.

Патологическая анатомия. В слизистой оболочке зева, трахеи, брон-

хов, конъюнктиве развивается катаральное воспаление. Слизистая обо-

лочка набухшая, полнокровная, секреция слизи резко повышена, что сопрово-

ждается насморком, кашлем, слезотечением. В тяжелых случаях могут

возникать некрозы, слизистая оболочка становится тусклой, серовато-желтого

цвета, на поверхности ее видны мелкие комочки. Отек и некрозы слизистой

гортани могут вызвать рефлекторный спазм ее мускулатуры с развитием ас-

фиксии— так называемый ложный круп (истиный круп см. в разделе

«Дифтерия», с. 566). Микроскопически в слизистых оболочках наблюдаются

гиперемия, отек, вакуольная дистрофия эпителия вплоть до его некроза и слу-

щивания, усиленная продукция слизи слизистыми железами и небольшая лим-

фогистиоцитарная инфильтрация. Характерной для кори является метаплазия

эпителия в многослойный плоский, которая наблюдается в ранние сроки (5 — 6-й

день болезни) и резко снижает барьерную функцию эпителия. Метаплазию

связывают с местным авитаминозом А. Следствием вирусемии и генерализа-

ции являются энантема и экзантема.

Энантема определяется на слизистой оболочке щеки соответственно

малым нижним коренным зубам в виде беловатых пятен, названных пятнами

Бильшовского — Филатова — Коплика, которые появляются раньше высыпаний

на коже и имеют важное диагностическое значение. Экзантема в виде

крупнопятнистой папулезной сыпи появляется на коже сначала за ушами, на

лице, шее, туловище, затем на разгибательных поверхностях конечностей.

Микроскопически элементы сыпи представляют собой очажки отека, гипере-

мии, иногда экстравазатов с периваскулярной лимфогистиоцитарной инфиль-

трацией в сосочковом слое. Отмечаются вакуолизация эпидермиса вплоть до

фокусов некроза, отек и явления неполного ороговения (п арак ера т о з).

При стихании воспалительных изменений нарастающий нормальный эпителий

вызывает отторжение неправильно ороговевших и некротических фокусов, что

сопровождается очаговым (отрубевидным) шелушением. В лим-

фатических узлах, селезенке, лимфоэпителиальных органах пищеварительного

тракта наблюдается пролиферация с плазматизацией В-зависимых зон и уве-

личение центров размножения фолликулов. В миндалинах, червеобразном от-

ростке и лимфатических узлах обнаруживаются гигантские много-

ядерные макрофаги.

При неосложненной кори в межальвеолярных перегородках легких обра-

зуются милиарные и субмилиарные фокусы пролиферации лимфоидных, ги-

стиоцитарных и плазматических клеток. Возможно развитие интерстициаль-

ной пневмонии, при которой в стенках альвеол образуются причудливые

гигантские клетки — гигантоклеточная коревая пневмоний. Од-

нако этиологическая связь такой пневмонии только с коревым вирусом пока

не доказана.

Рис. 397. Некротиче-

ский панбронхит и пе-

рибронхиальная пнев-

мония при кори, ос-

ложненной вторичной

бактериальной инфек-

цией.

В относительно редких случаях в первые дни заболевания наблюдаются

симптомы коревого энцефалита. Процесс выражается в периваску-

лярных инфильтратах из клеток глии и мезенхимальных элементов, локали-

зуется преимущественно в белом веществе мозга.

Среди осложнений центральное место занимают поражения бронхов и лег-

ких, связанные с присоединением вторичной вирусной и бактериальной инфек-

ций (рис. 397). Поражается не только внутренняя оболочка бронхов (эндо-

бронхит), но также средняя (мезобронхит) и наружная (пери-

бронхит). Панбронхит часто имеет некротический или гнойно-некроти-

ческий характер. Пораженные бронхи на разрезе такого легкого имеют вид

серовато-желтых очажков, очень похожих на туберкулезные бугорки. Такой

панбронхит служит источником развития бронхоэктазов, абсцессов легкого,

гнойного плеврита. Переход процесса на перибронхиально расположенную ле-

гочную паренхиму приводит к развитию перибронхиальной пневмо-

нии и далее хронического поражения легких с исходом в пневмосклероз.

При современных методах лечения подобные легочные осложнения встре-

чаются крайне редко. Исчезла также наблюдающаяся раньше при осложнен-

ной кори влажная гангрена мягких тканей лица (нома).

Смерть больных корью связана с легочными осложнениями, а также с ас-

фиксией при ложном крупе. Современная серопрофилактика и вакцинация

привели к резкому снижению заболеваемости и смертности от кори.

Дата добавления: 2015-11-26 | Просмотры: 669 | Нарушение авторских прав

|