|

|

АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |

Эпидуральная анестезия

Эпидуральное пространство простирается от основания черепа до крестцово-копчиковой связки. У взрослых спинной мозг переходит в конский хвост на уровне L2 позвонка. Дуральный мешок заканчивается на уровне позвонка S2. Эпидуральное пространство имеет ширину 3 – 6 мм. Сзади оно ограничено желтой связкой, передней поверхностью пластинок дуг позвонков и суставными отростками, спереди – твердой мозговой оболочкой, а по бокам – межпозвонковыми отверстиями и ножками (рис. 23.1).

Рисунок 23.1. Анатомия эпидурального пространства

В эпидуральном пространстве находятся: · нервные корешки · венозное сплетение · жир · лимфатические сосуды Эпидуральные вены не имеют клапанов и непосредственно сообщаются с венами мозга, грудной и брюшной полости. Противопоказания к эпидуральной анестезии перечислены в рамке 23.4. Нарушения свертываемости могут привести к кровоизлиянию, если игла случайно попадет в эпидуральную вену. Эпидуральная гематома может быть причиной сдавления спинного мозга. Инфекционные заболевания кожи в области пункции могут привести к бактериальному загрязнению мозговых оболочек спинного мозга, влекущему за собой абсцесс или менингит. При сепсисе небольшая гематома, вызванная случайным ранением эпидуральной вены, послужит прекрасной питательной средой для роста бактерий.

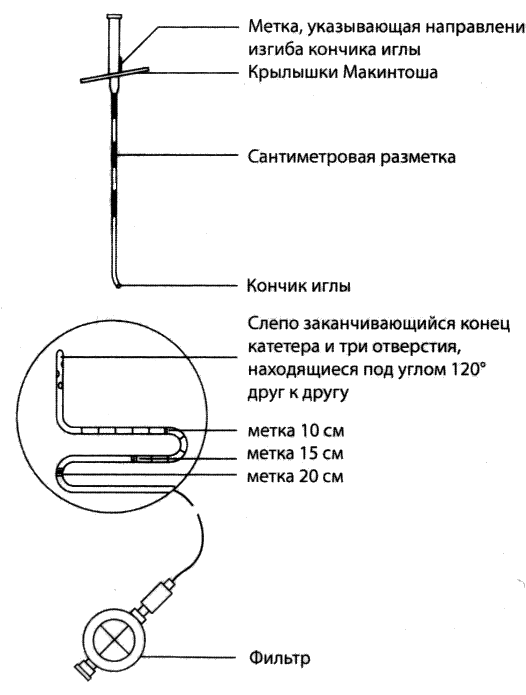

Не существует доказательств, что катетеризация эпидурального пространства может спровоцировать обострение заболеваний спинного мозга. Тем не менее если осложнение разовьется, то больные будут обвинять в этом именно анестезию. То же касается и таких заболеваний, как рассеянный склероз. Не существует убедительных доказательств, что лекарственные препараты, оказывающие незначительное влияние на факторы свертывания или тромбоциты (например, нестероидные противовоспалительные средства), вызывают патологическую кровоточивость в эпидуральном пространстве и повышают риск эпидуральной гематомы. Набор для эпидуральной анестезии представлен на рисунке 23.2.

Рисунок 23.2. Игла Туохи, эпидуральный катетер и фильтр

Игла Туохи бывает размером 16G и 18G. Длина иглы составляет 10 см (8 см сама игла и 2 см – павильон). Она имеет сантиметровую разметку, кончик ее изогнут. Эпидуральный катетер заканчивается слепо. На расстоянии 2 см от дистального конца катетера по окружности спиралеобразно расположены три отверстия под углом 120° друг к другу. Катетер имеет сантиметровую разметку на протяжении 20 см. фильтр с размером пор 0,2 мкм не пропускает в эпидуральное пространство мелкие частицы (микроскопические осколки стекла) и бактерии. Технику катетеризации эпидурального пространства отрабатывают под руководством опытного специалиста. Необходимо соблюдать все условия, перечисленные в рамке 23.2. До введения местного анестетика необходимо перелить около 500 мл кристаллоидного или коллоидного раствора. Инфузия снижает риск артериальной гипотонии при развитии эпидуральной блокады. До инъекции местного анестетика необходимо набрать в шприцы атропин и препарат вазопрессорного действия. Манипуляцию выполняют в положении на боку или сидя, спину желательно согнуть. Иглу Туохи продвигают медленно, постоянно контролируя ее положение, используя шприц и методику потери сопротивления. Иглу последовательно проводят через кожу, подкожную клетчатку, надостистую, межостистую и желтую связку, после чего она попадает в эпидуральное пространство. Связки оказывают сопротивление введению воздуха или физиологического раствора, в то время как при попадании кончика иглы в эпидуральное пространство сопротивление исчезает. В качестве средства для идентификации эпидурального пространства можно использовать воздух или физиологический раствор. Преимущества воздуха для идентификации эпидурального пространства: · Жидкость в игле или катетере может быть только ЦСЖ · Не нужен физиологический раствор · Метод дешевле Недостатки воздуха для идентификации эпидурального пространства: · Введение большого объема воздуха может вызвать мозаичную блокаду · Существует риск (больше теоретический) воздушной эмболии

Преимущества физиологического раствора для идентификации эпидурального пространства: · Более достоверный метод · Облегчает проведение катетера в эпидуральное пространство Недостатки физиологического раствора для идентификации эпц-дурального пространства: · Жидкость в игле или катетере может быть как физиологическим раствором, так и ЦСЖ. ЦСЖ теплее и содержит глюкозу но на практике ее трудно быстро отличить от физиологического раствора · Наличие дополнительного флакона с раствором на столике для манипуляций увеличивает риск ошибок Целесообразно вначале практиковаться либо с воздухом, либо с физиологическим раствором, и только после уверенного выполнения пробовать альтернативный метод. Нельзя сказать, что какой-то из этих двух методов «правильнее»: один из авторов использует воздух, второй – физиологический раствор. Эпидуральное пространство обычно находится на расстоянии 4 – 6 см от кожи. Катетер следует провести вверх по эпидуральному пространству на глубину 3 см, используя сантиметровую разметку на игле и катетере. Сразу после установки катетера и подсоединения фильтра необходимо выполнить аспирационную пробу и убедиться, что в шприц не поступает кровь или ЦСЖ. Для снижения риска осложнений местный анестетик следует вводить дробно, малыми дозами. Осложнения эпидуральной блокады, не обусловленные техническими трудностями и положением катетера, приведены в рамках 23.5. и 23.6.

Вследствие вазодилатации, вызванной симпатической блокадой, снижается венозный возврат к сердцу и развивается артериальная гипотония. Для предотвращения артериальной гипотонии переливают инфузионный раствор. Для нормализации АД используют эфедрин в дробных дозах по 3 – 6 мг в/в. При отрицательной аспирационной пробе и дробном введении местного анестетика малыми дозами риск непреднамеренного внутрисосудистого введения препарата минимален. Если в ходе аспирационной пробы в шприц поступает кровь, то катетер обычно удаляют и пункцию эпидурального пространства выполняют на другом уровне. Иногда катетер можно вытянуть из эпидуральной вены, после чего аспирация крови прекращается. В этом случае эпидуральный катетер промывают физиологическим раствором, чтобы убедиться, что он находится вне вены. Иногда случается непреднамеренная пункция твердой мозговой оболочки, и иглу или катетер вводят интратекально. Если это остается нераспознанным и полную дозу местного анестетика для эпидуральной анестезии вводят интратекально, то развивается тотальная спинальная блокада с апноэ, глубокой артериальной гипотонией и полной миорелаксацией. Если это осложнение развилось, то необходима интубация трахеи, ИВЛ и меры по поддержке кровообращения (переливание инфузионных растворов, вазопрессоры). Чтобы свести к минимуму риск такого тяжелого осложнения, многие анестезиологи перед инъекцией полной дозы местного анестетика вводят тест-дозу (например, 2 – 3 мл 2% лидокаина). Если тест-доза попадает в эпидуральное пространство, то она не оказывает заметного эффекта, в то время как при интратекальном введении быстро развивается глубокая блокада. Если через 10 мин после введения тест-дозы не развивается побочных эффектов, то вводят полную дозу анестетика. Для увеличения продолжительности действия местных анестетиков и обеспечения послеоперационной анальгезии в эпидуральное пространство иногда вводят опиоиды. Они могут вызывать ряд осложнений (рамка 23.7), наиболее опасным из которых является угнетение дыхания. При эпидуральном введении опиоидов необходим мониторинг дыхания (глава 28).

Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1903 | Нарушение авторских прав |